Hölderlins Gedichte sind zum großen Teil zu lang, um auf eine Seite zu passen. Ihre Leser suchen bei ihm daher oft das, was Paul Celan „kompakte Stellen“ genannt hat: schöne, rätselhafte, erinnerbare und für sich allein zitierbare Wortverbindungen.

„Komm ins Offene“, „Was bleibet aber, stiften die Dichter“ und „Denn alles ist gut“ sind solche Stellen. Welche Hölderlin-Wörter und -Verse wirkten im 18., 19. und 20. Jahrhundert auf Schriftsteller wie?

Das können die Besucher:innen in der Ausstellung in den Dauerausstellungen zum 18., 19., 20. und 21. Jahrhundert entdecken: Wir haben dort die Spuren der Hölderlin-Lektüren im Deutschen Literaturarchiv als Interventionen zu den bestehenden Ausstellungen jeweils in ihren historischen Kontext eingeordnet, so dass neue Zusammenhänge entstehen.

Auf dem Hölderlin-Leser Celan, dessen umfangreicher Nachlass sich im Deutschen Literaturarchiv befindet, liegt dabei ein Schwerpunkt: Er wäre 2020 100 Jahre alt geworden.

Für den virtuellen Raum greifen wir neun Beispiele aus der Zeit zwischen 1870 und 1943 heraus, plus drei von Paul Celan aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

mehr zu „Hölderlin“ in Celans Bibliothek

mehr zu Celans Verknüpfungen von Texten durch Datierungen

ein Teil dieser Intervention ist auch im Ausstellungskatalog dokumentiert

Foto: DLA Marbach

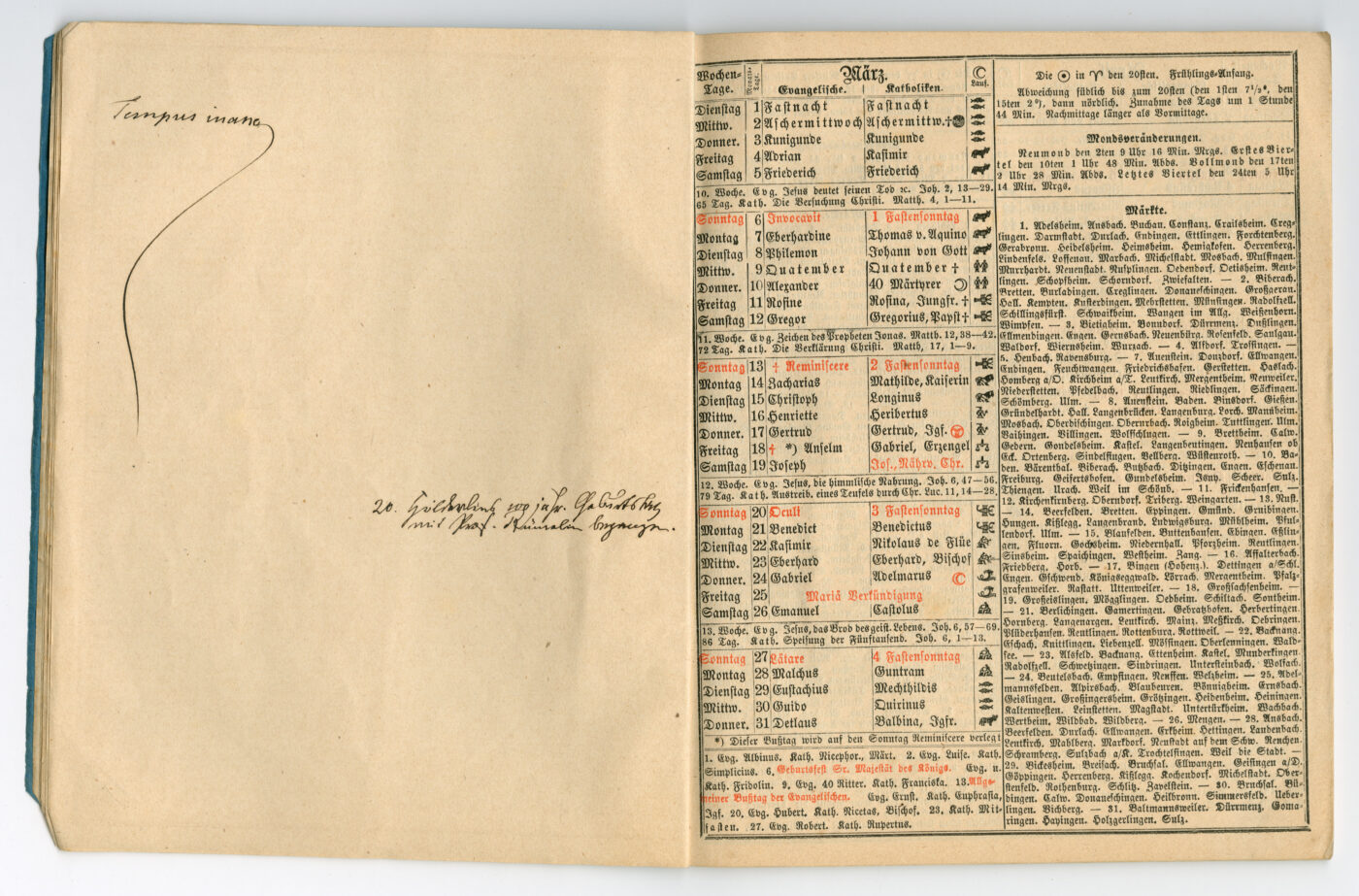

1. 20. März 1870: Hölderlins 100. Geburtstag in Mörikes Kalender

Im März 1870 verzeichnete Eduard Mörike in seinen Kalender in den Wochen bis zum 20. März mit einem Schriftschnörkel „Tempus inane“ – nach einem Vers aus Vergils „Aeneis“: „Tempus inane peto, requiem spatiumque furori“ und bittet dort die von Aeneas verlassene Dido: „Leere Frist nur verlang’ ich, nur Ruh und Weile [wörtlich spatium: Raum] dem Wahnsinn.“

Foto: DLA Marbach

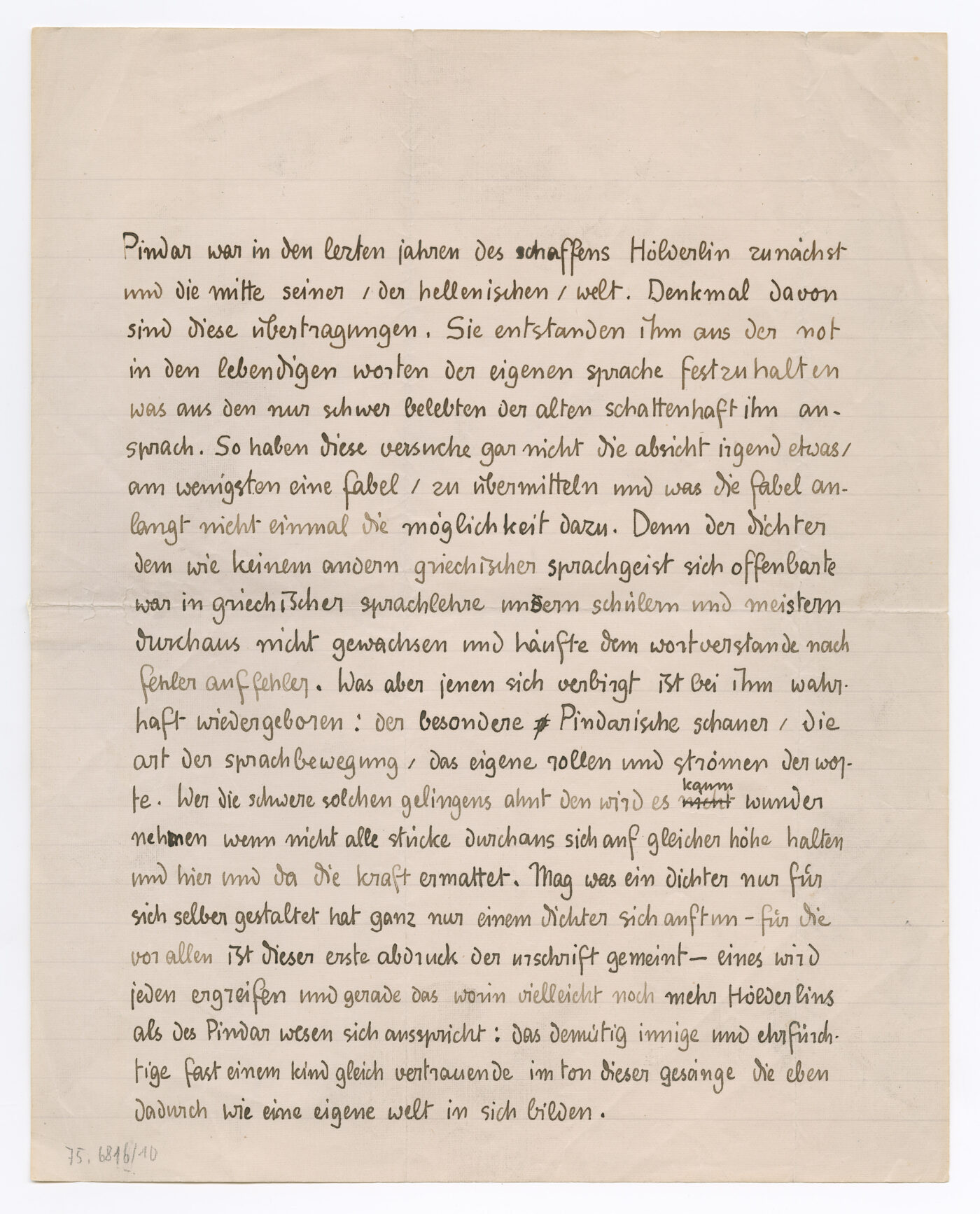

Abgebildet: „die art der sprachbewegung“ – Seite aus Norbert von Hellingraths handschriftlichem Kommentar zu Hölderlins Pindar-Übertragungen, die dessen damalige Verlobte Imma von Bodmershof sehr viel später am 19.6.1963 mit einer Postkarte des Welfenschatzes an Martin Heidegger schickte

2. 1909: Hellingraths Lektüre von Hölderlins Pindar-Übertragungen

Der 21-jährige Münchner Germanistik-Student Norbert von Hellingrath entdeckt 1909 Hölderlins Übersetzungen des altgriechischen Dichters Pindar und seine Kommentare in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart.

Als charakteristisch für Pindars Stil galt in der Antike die „harte Fügung“. Hellingrath sieht in dieser ein Charakteristikum des späten Hölderlin, weil hier „möglichst das einzelne wort selbst taktische einheit sei / in glatter [fügung] dagegen das bild oder ein gedanklicher zusammenhang meist mehrere wörter sich unterordnend. […] harte fügung dagegen tut alles das wort selbst zu betonen und dem hörer einzuprägen / es möglichst der gefühls- und bildhaften associationen entkleidend auf die es dort gerade ankam“.

Der russische Schriftsteller Viktor Šklovskij bezeichnete diesen Effekt 1913 als „Auferweckung des Wortes“ und erkannte in ihm einen Kern der Poesie: Die Poesie lässt uns die durch Gewohnheit verloren gegangene Sinnlichkeit und Körperlichkeit der Wörter wieder erfahren.

Foto: DLA Marbach

Zum erstenmal seh ich dich aufstehn,

Hörengesagter, fernster, unglaublicher Kriegs-Gott.

Wie so dicht zwischen die friedliche Frucht

Furchtbares Handeln gesät war, plötzlich erwachsenes.

Gestern war es noch klein, bedurfte der Nahrung, mannshoch

Steht es schon da: morgen

Überwächst es den Mann. Denn der glühende Gott

Reißt mit Einem das Wachstum

Aus dem wurzelnden Volk, und die Ernte beginnt.

Menschlich hebt sich das Feld ins Menschengewitter. Der Sommer

Bleibt überholt zurück unter den Spielen der Flur.

Kinder bleiben, die spielenden, Greise, gedenkende,

Und die vertrauenden Frauen. Blühender Linden

Rührender Ruch durchtränkt den gemeinsamen Abschied,

Und für Jahre hinaus behält es Bedeutung,

Diesen zu atmen, diesen erfüllten Geruch.

Bräute gehen erwählter: als hätte nicht. Einer

Sich zu ihnen entschlossen, sondern das ganze

Volk sie zu fühlen bestimmt. Mit langsam ermessendem Blick

Umfangen die Knaben den Jüngling, der schon hineinreicht

In die gewagtere Zukunft: ihn, der noch eben

Hundert Stimmen vernahm, unwissend, welche im Recht sei,

Wie erleichtert ihn jetzt der einige Ruf; denn was

Wäre nicht Willkür neben der fro hen, neben der sicheren Not?

EndIich ein Gott. Da wir den friedlichen oft

Nicht mehr ergriffen, ergreift uns plötzlich der Schlacht-Gott,

Schleudert den Brand: und über dem Herzen voll Heimat

Schreit, den er donnernd bewohnt, sein rötlicher Himmel.

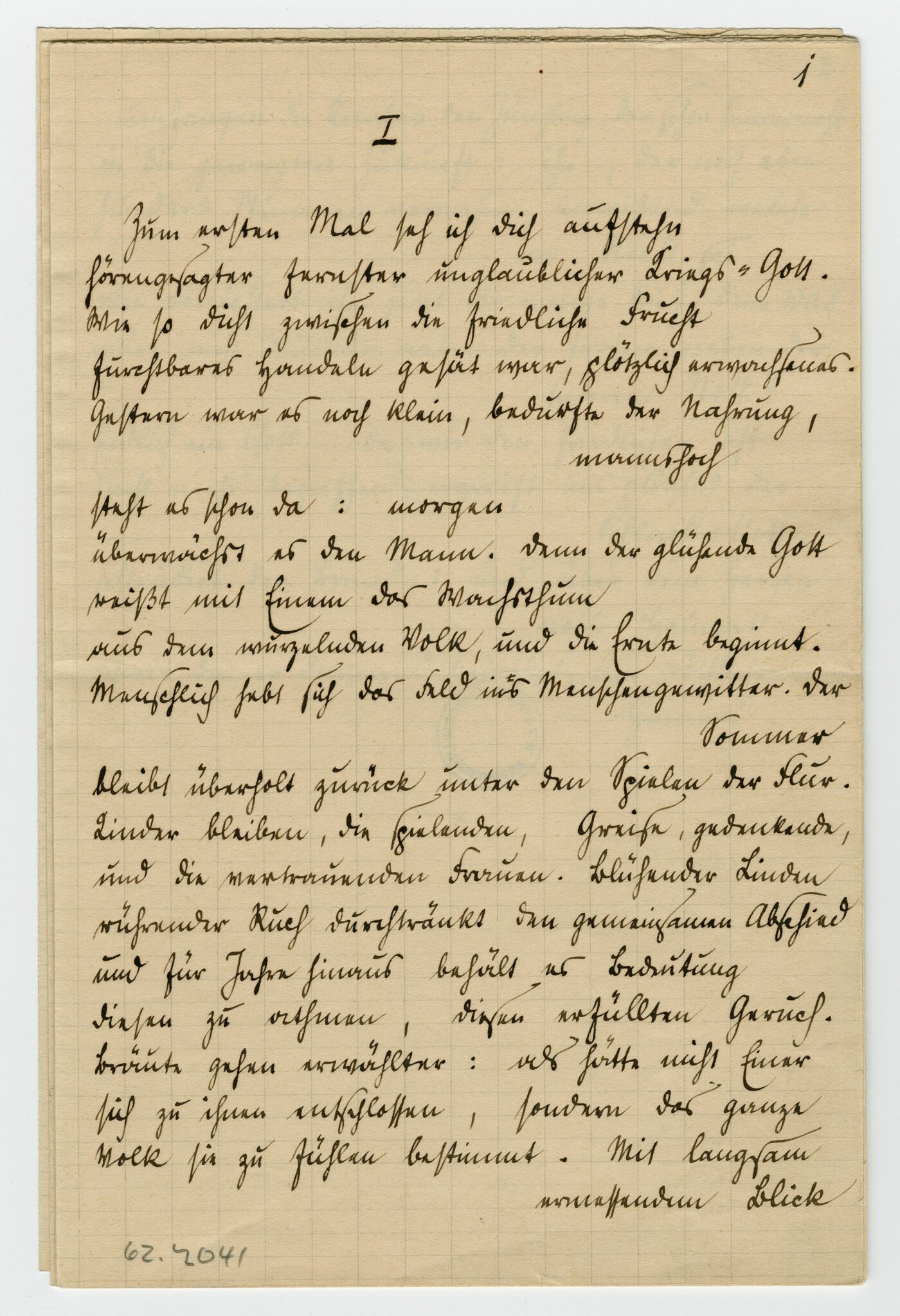

3. 2. August 1914: Rilkes „Fünf Gesänge"

Seit etwa 1910 beschäftigte sich Rainer Maria Rilke mit Hölderlin: „Sein Einfluß auf mich ist groß und großmüthig wie nur der des Reichsten und innerlich Mächtigsten es sein kann“.

1914, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs am 1. August, schickte ihm Norbert von Hellingrath seine Ausgabe der bis dahin weitgehend unbekannten späten Hölderlin-Gedichte zu, darunter „Der Archipelagus“:

„Wehet in neuer Zeit und über freierer Stirne / Uns der Geist der Natur, der fernherwandelnde, wieder / Stilleweilend der Gott in goldnen Wolken erscheinet. /

Ach! und säumest du noch? und jene, die göttlichgebornen, / Wohnen immer, o Tag! noch als in Tiefen der Erde / Einsam unten, indes ein immerlebender Frühling / Unbesungen über dem Haupt den Schlafenden dämmert?“

Am 2. August begann Rilke direkt in Hellingsraths Ausgabe seine „Fünf Gesänge“ im ‚Hölderlin-Sound‘ mit nachgeschobenen Adjektiven zu entwerfen (hier eine Abschrift an seinen Verleger Anton Kippender).

Foto: DLA Marbach

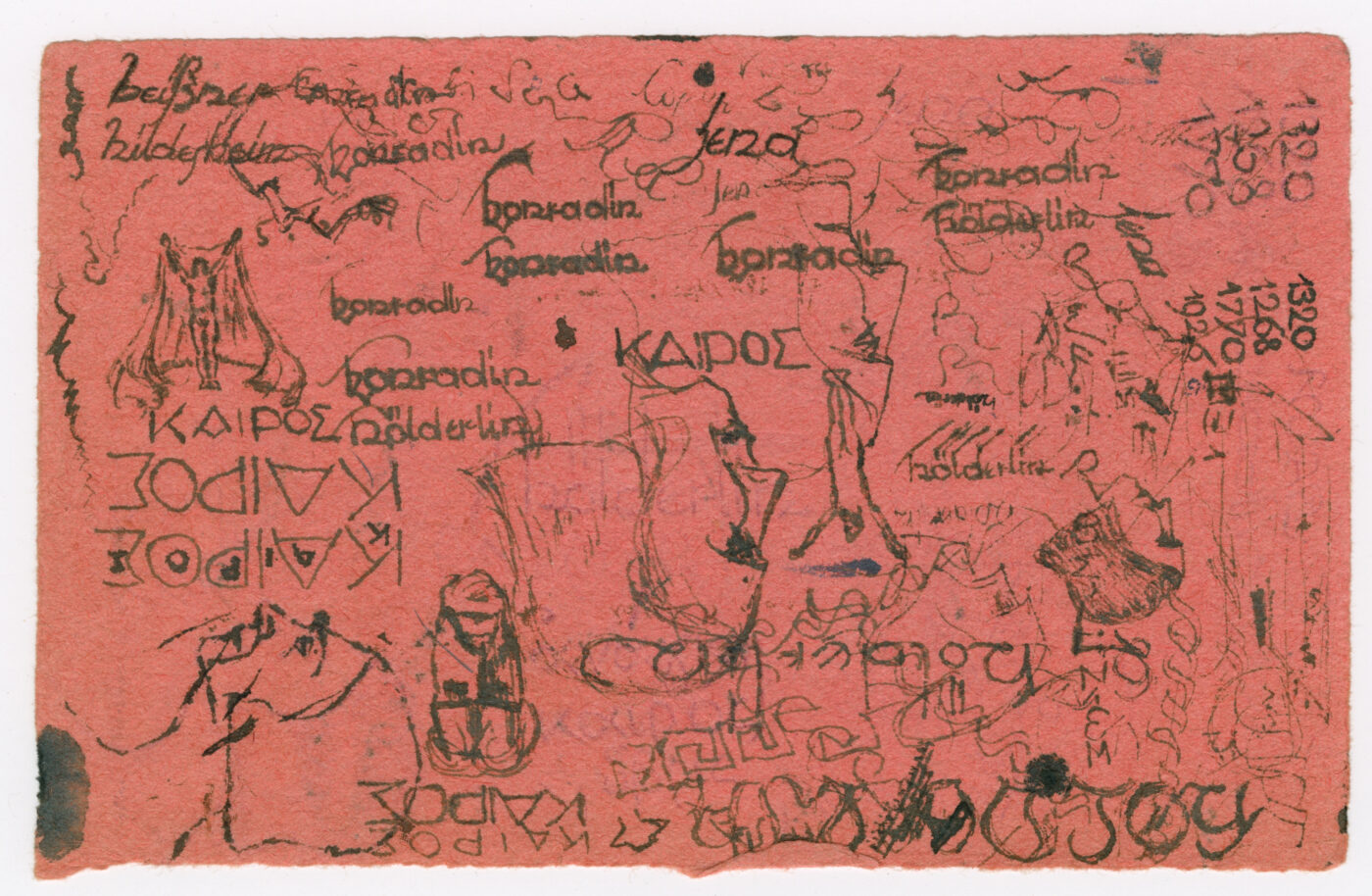

4. 1927/28: Beißners Löschblatt

„Andres erwacht. Ich muß des Landes Blüten ihm nennen, / Barbarossa! Dich auch, treuester Christof, und dich, / Konradin! So arm ist des Volks Mund. Aber der Efeu / Grünt am Fels und die Burg deckt das bacchantische Laub, / Doch Vergangenes ist und Entschiedenes fürstlich den Sängern, / Und in Tagen des Herbsts sühnen die Schatten wir aus.“

Im Wintersemester 1927/28 parallelisierte, wahrscheinlich angeregt durch diese Verse aus Hölderlins „Herbstfeier“, der 22-jährige Germanistikstudent Friedrich Beißner (der ab 1943 die zweite große Hölderlin-Ausgabe des 20. Jahrhunderts, die sogenannte Stuttgarter Ausgabe, verantworten und der Lehrer u.a. von Siegfried Unseld, Walter Jens, Johannes Poethen und Martin Walser werden wird) auf einem Löschblatt Hölderlin und Konradin, den letzten legitimen Erbe aus der Dynastie der Staufer.

Foto: DLA Marbach

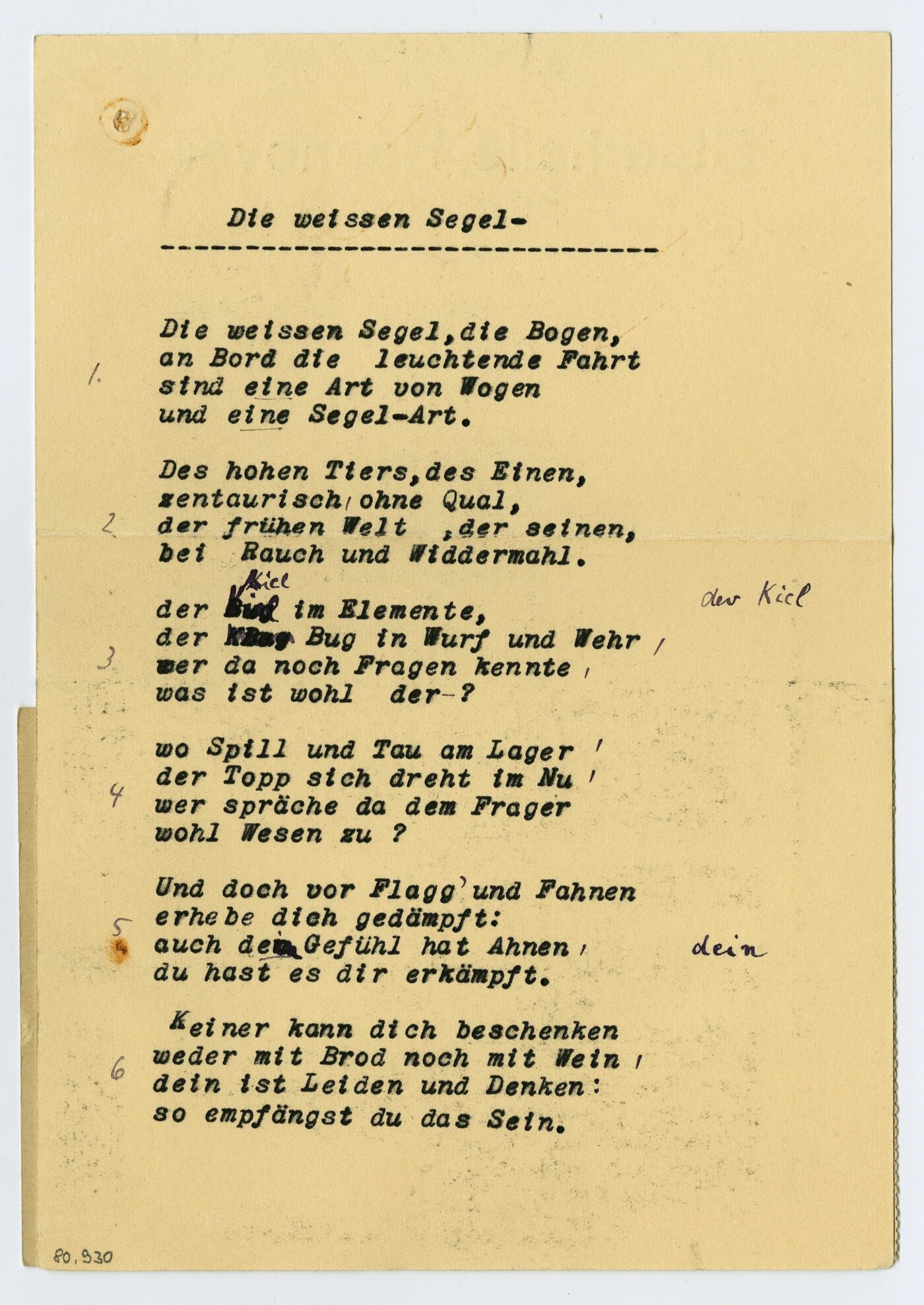

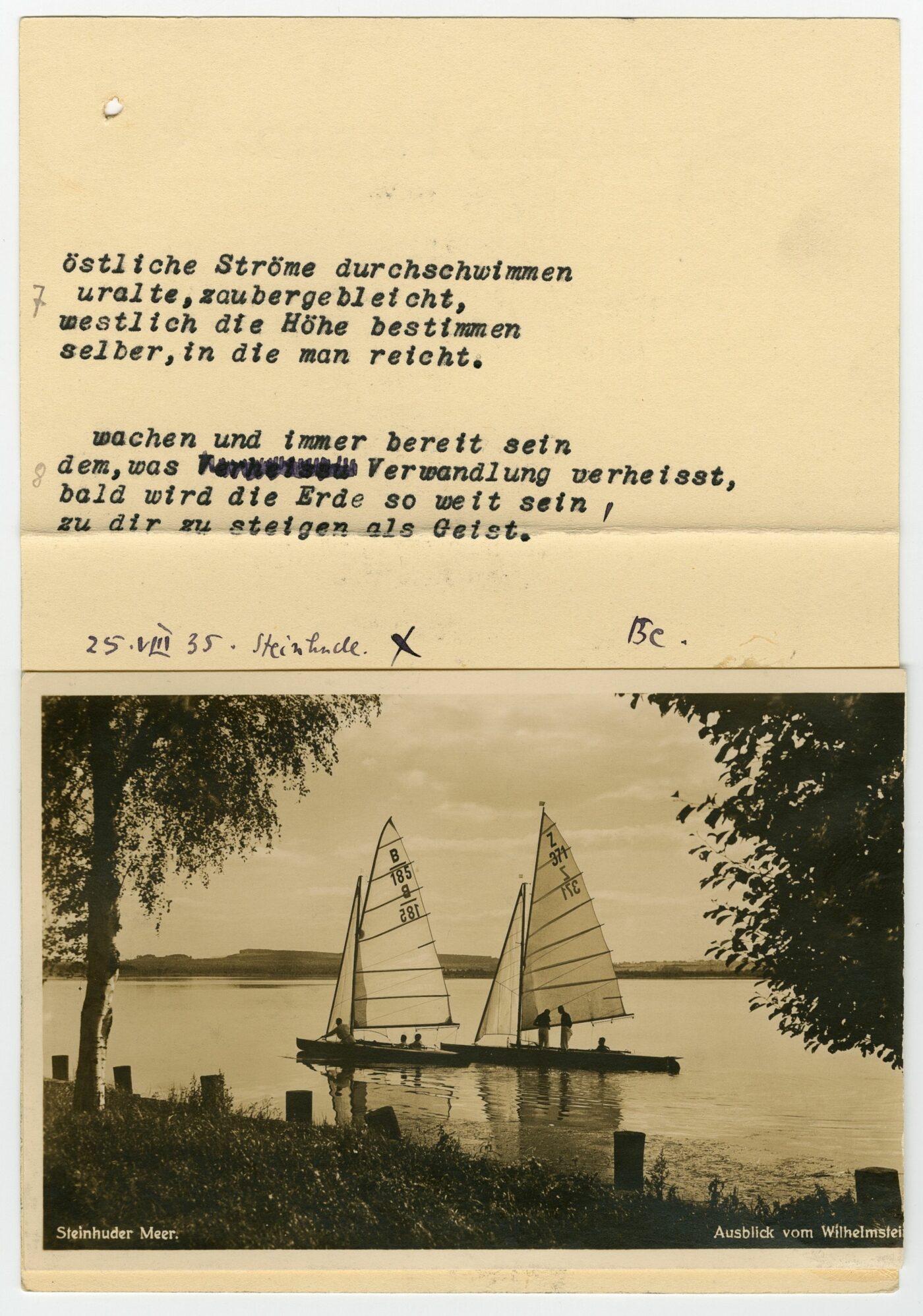

5. 25. August 1935: Benns "Brod und Wein"

Im Sommer 1935 schrieb Gottfried Benn, vom NS-Ärztebund ausgeschlossen und in Hannover als Sanitätsoffizier stationiert, eine Reihe von Gedichten auf die kleinen hellgelben Menükarten der Stadthalle. Nicht, weil er nichts anderes zur Hand gehabt hätte – fast alle Stadthallengedichte sind getippt, fast allen gehen Entwürfe in Tageskalendern und Arbeitsheften voran. Jedes schickte er unterschrieben und meist datiert an den Bremer Kaufmann Friedrich Wilhelm Oelze, den er das nächste Jahrzehnt zum persönlichen Resonanzpartner seiner Literatur bestimmte. Für diesen fernen, doch eindeutig verorteten Leser gestaltete Benn die Gedichte als Souvenirblätter, in denen sich die Gedichte an den Klischees der Poesie ebenso reiben wie am bürgerlichen Menü einer Stadthallengaststätte.

In „Die weißen Segel“ zitiert Benn eines der bekanntesten Hölderlin-Geichte: „Keiner kann dich beschenken / Weder mit Brot noch mit Wein, / dein ist Leiden und Denken: / so empfängst du das Sein.“

16 Jahre später, 1951, kritisierte Oelze diese Reduktion von Hölderlins Gedichten auf „schöne Stellen“: „Goethe sollte in solchen Anthologien fehlen, weil sein Werk überall über die Ufer tritt […]. Und Hölderlin! fast so problematisch in einer Anthologie wie Goethe. Zwischen all seinen Sachen besteht ja eine rhapsodische Kontinuität, die man nicht ungestraft zerreisst. Übrigens ‚Brot und Wein‘ – das ist doch ein total unverständliches Gedicht, wie ein pausenloses Vor-sich-hinreden, zwischen berauschenden Schönheiten und farblosem Gemurmel ohne Anfang und Ende abrollend.“ Benns Antwort: „‚Brot und Wein‘, nicht verworrener u. schlampiger als das Übrige. Wenn man H. überhaupt acceptiert, muss man auch ‚Brot und Wein‘ hinnehmen.“

In Conrad Ferdinand Meyers Gedicht „Zwei Segel“ sind die Segel ein Bild der Liebe: „Zwei Segel erhellend / Die tiefblaue Bucht!“. Benns Gedicht führt vor diesem Hintergrund das Denken in Metaphern ad absurdum, jene Prothese des Menschen, mit der allein er die Welt zu seinem Pendant anordnet und sich in ihr mehr oder weniger gemütlich einrichtet.

Foto: DLA Marbach

Dein Weg ist nicht mehr der meine

Teut dir schwant, erkoren seist

Du im Braus der Nordland-Haine

Blut sei Inbegriff nicht Geist,

Prüfst Register und Gesichter;

Löschest aus die eignen Lichter,

Fährst vom Weltentempelhaus

Deiner Kaiser, deiner Dichter [am Rand: ›Deiner muß bleiben‹]

Brüllend, Teut, ins Dunkel aus.

Auch in mir hat es gesprochen

Schwer dröhnt alten Bundes Wort,

Alle meine Pulse pochen

Von dem Rufe: auf und fort!

Und ich folge und ich weine

Weine weil das Herz verwaist

Weil ein Tausendjahr vereist

Doch was auch im Ost erscheine

Feurig mich Ur-Vätern eine

Wo ich bin ist Deutscher Geist!

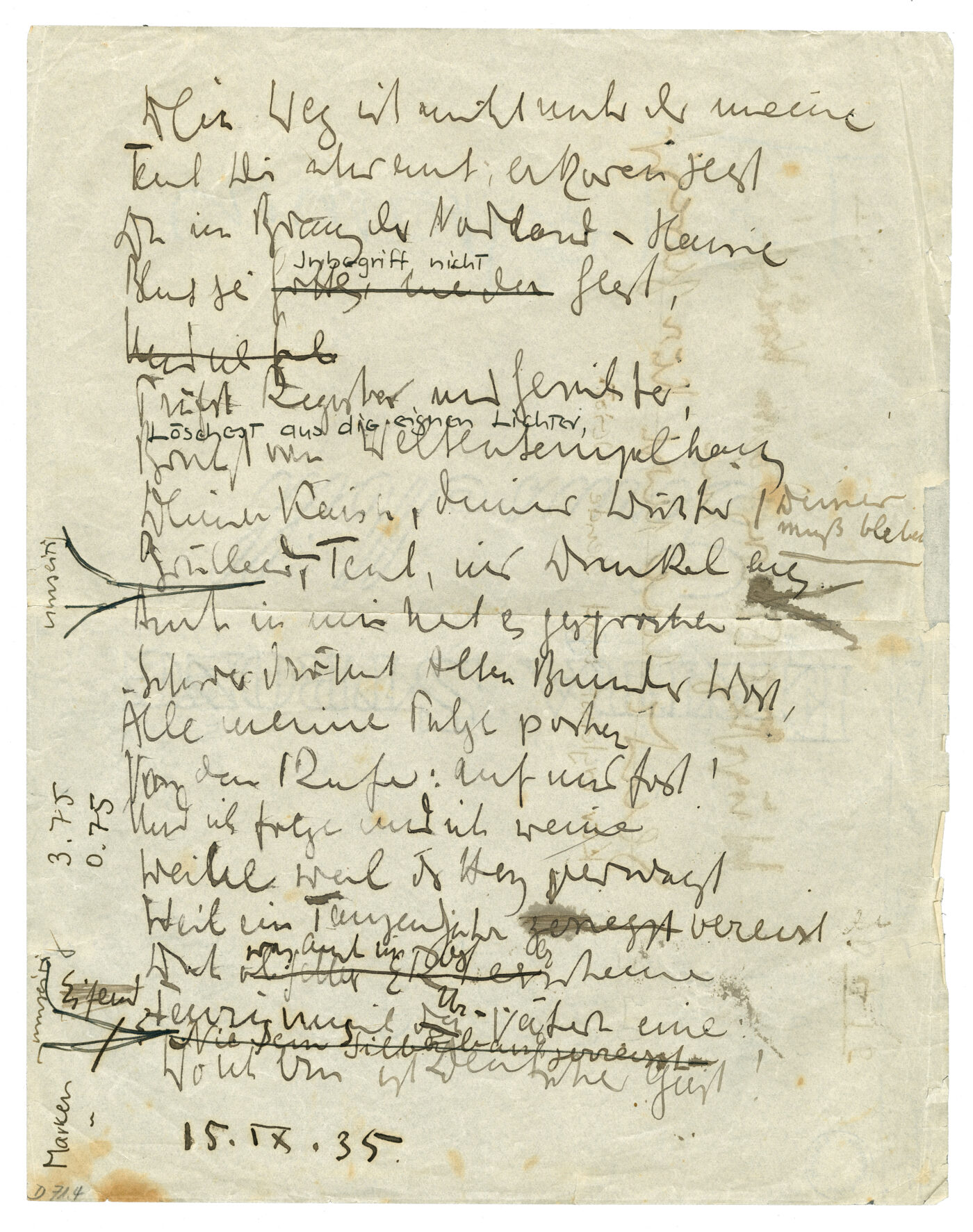

6. 15. September 1935: Wolfskehls „Abgesang"

Auf den 15. September 1935 (und damit auf den Tag, an dem die ›Nürnberger Rassengesetze‹ verkündet werden) datierte der jüdische Schriftsteller Karl Wolfskehl unter dem Titel „Der Abgesang“ seine Variation von Hölderlins „An die Deutschen“:

„Spottet ja nicht des Kinds, wenn es mit Peitsch’ und Sporn / Auf dem Rosse von Holz mutig und groß sich dünkt, / Denn, ihr Deutschen, auch ihr seid / Tatenarm und gedankenvoll. // Oder kömmt, wie der Strahl aus dem Gewölke kömmt, / Aus Gedanken die Tat? Leben die Bücher bald? / O ihr Lieben, so nimmt mich, / Daß ich büße die Lästerung.“

Wolfskehl floh 1933 über die Schweiz nach Italien, 1938 ging er nach Neuseeland. An seinem „Abgesang“ schrieb er von 1933 bis 1947: Hölderlins Gedicht entstand, als eine deutsche „Nation“ nur als eine durch gemeinsame Sprache, Literatur und Philosophie begründete Idee existierte – Wolfskehls Gedicht entstand zu einer Zeit, in der sich diese Nation des ,Geistes‘ durch eine menschenverachtende Ideologie selbst zerstörte.

Foto: DLA Marbach

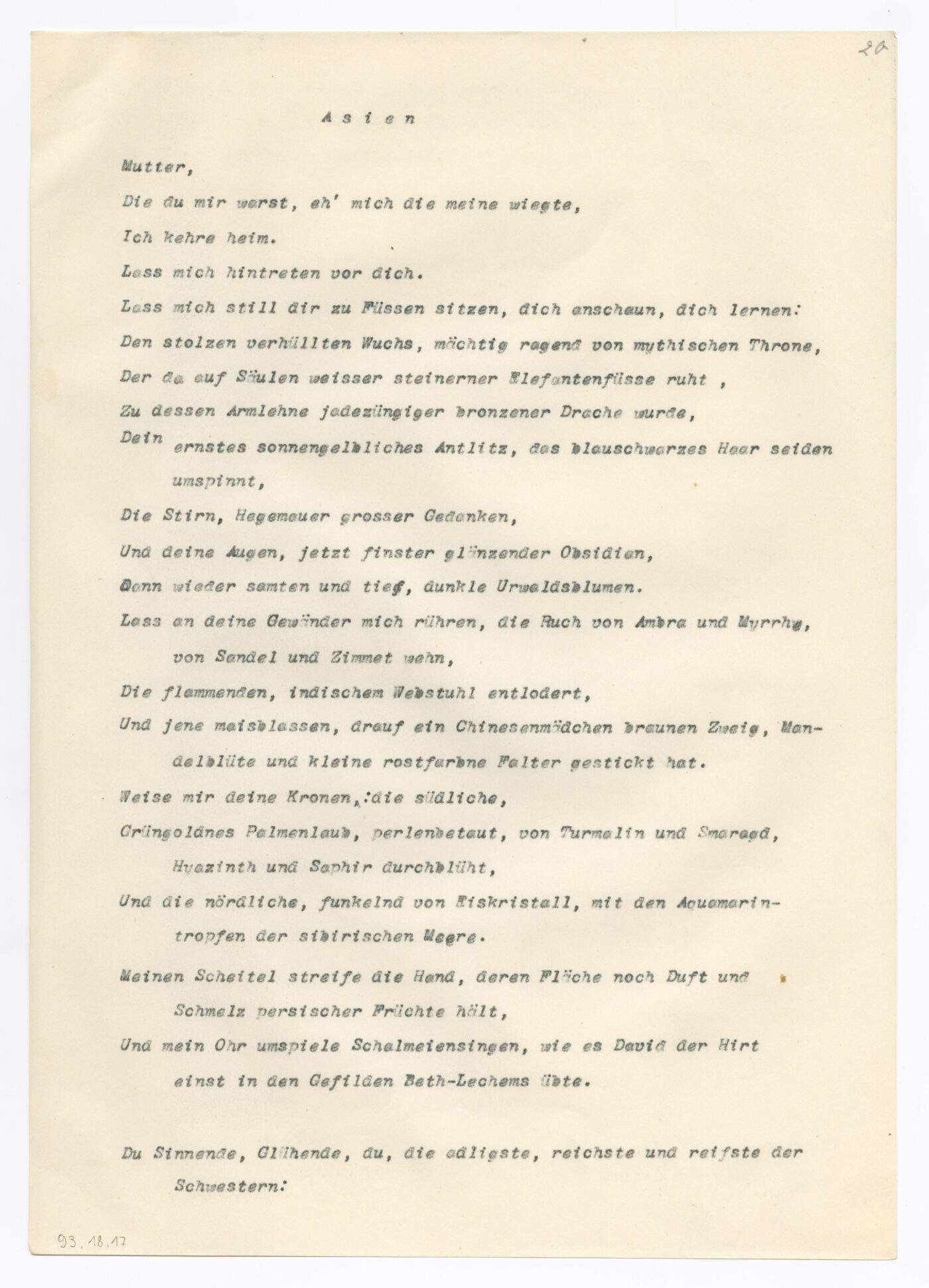

7. 1937: Kolmars Asien

1937 arbeitete die 42-jährige Gertrud Kolmar an ihrem Gedichtband „Welten“ und bezog sich mit ihrem Gedicht „Asien“ wörtlich auf Hölderlins „Am Quell der Donau“:

„O Asia, deiner Starken, o Mutter! / Die furchtlos vor den Zeichen der Welt, / Und den Himmel auf Schultern und alles Schicksal, / Taglang auf Bergen gewurzelt, / Zuerst es verstanden, / Allein zu reden / Zu Gott. Die ruhn nun. […]“

Gertrud Kolmar wurde 1943 in Auschwitz ermordet, veröffentlicht wird der Gedichtband erst 1947.

Foto: DLA Marbach

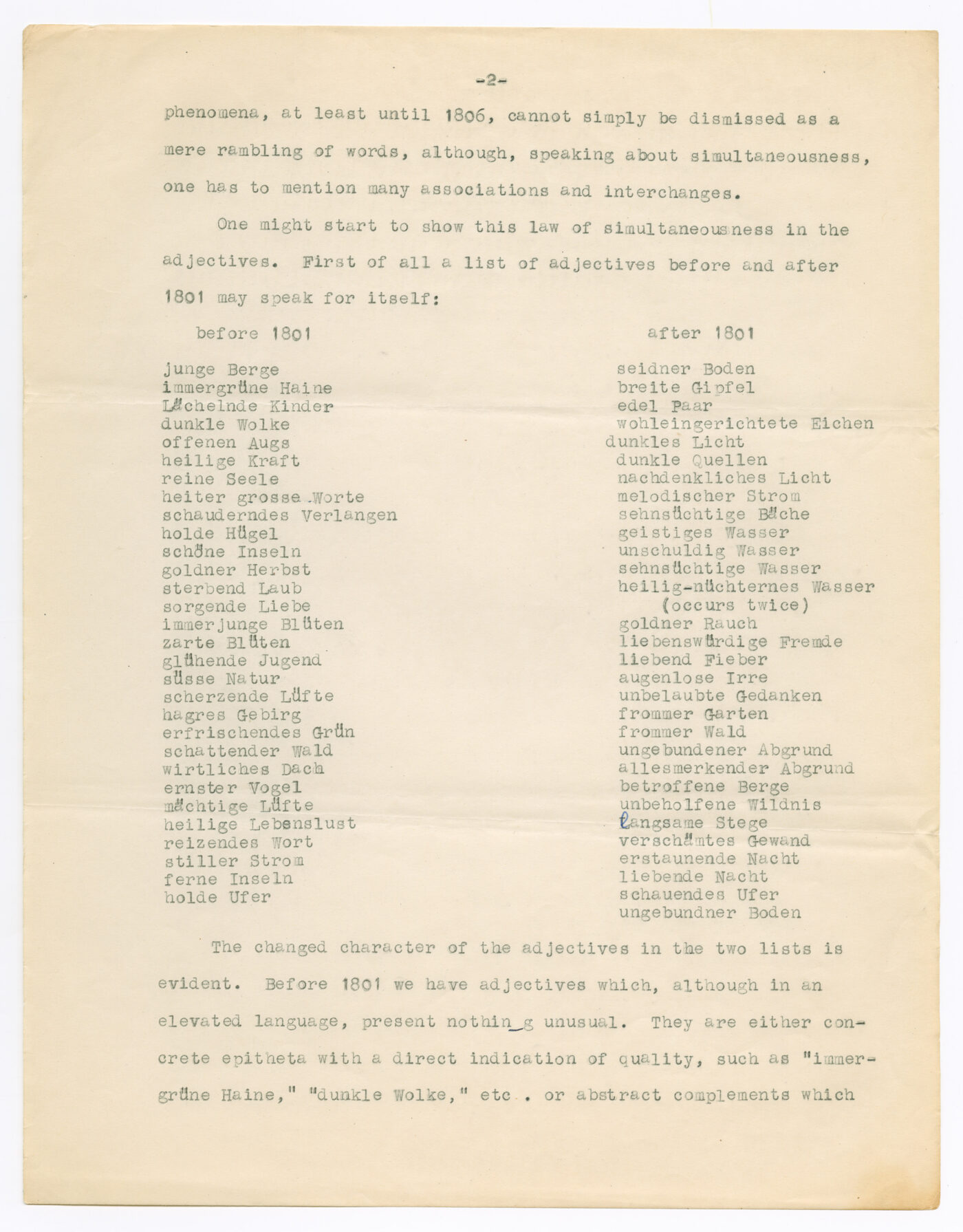

8. 1939: Vortriedes synästhetische Hölderlin-Wörter

Wohl 1939 legte der 24-jährige Werner Vordtriede, der als „Halbjude“ nach Amerika ins Exil ging, für seine Magisterarbeit in Germanistik eine Liste mit Hölderlins „synästhetischen“ Adjektiv-Subjekt-Verbindungen vor und nach 1801 an. Der späte Hölderlin verwendet keine ,idealen‘, sondern entfremdete, unheimliche Kombinationen, in der die Natur und nicht mehr der Mensch das Subjekt ist: „erstaunende Nacht“ und „nachdenkliches Licht“ zum Beispiel, „heilgnüchternes Wasser“, „schauendes Ufer“ und „allesmerkender Abgrund“.

Um dieselbe Zeit notiert Vordtriede in sein Tagebuch, dass er in Amerika Deutsch verlernt habe: „Da ist kein Adjektiv, kein Verb, dass das Erlebnis unmittelbar ausdrücken könnte.“

Foto: DLA Marbach

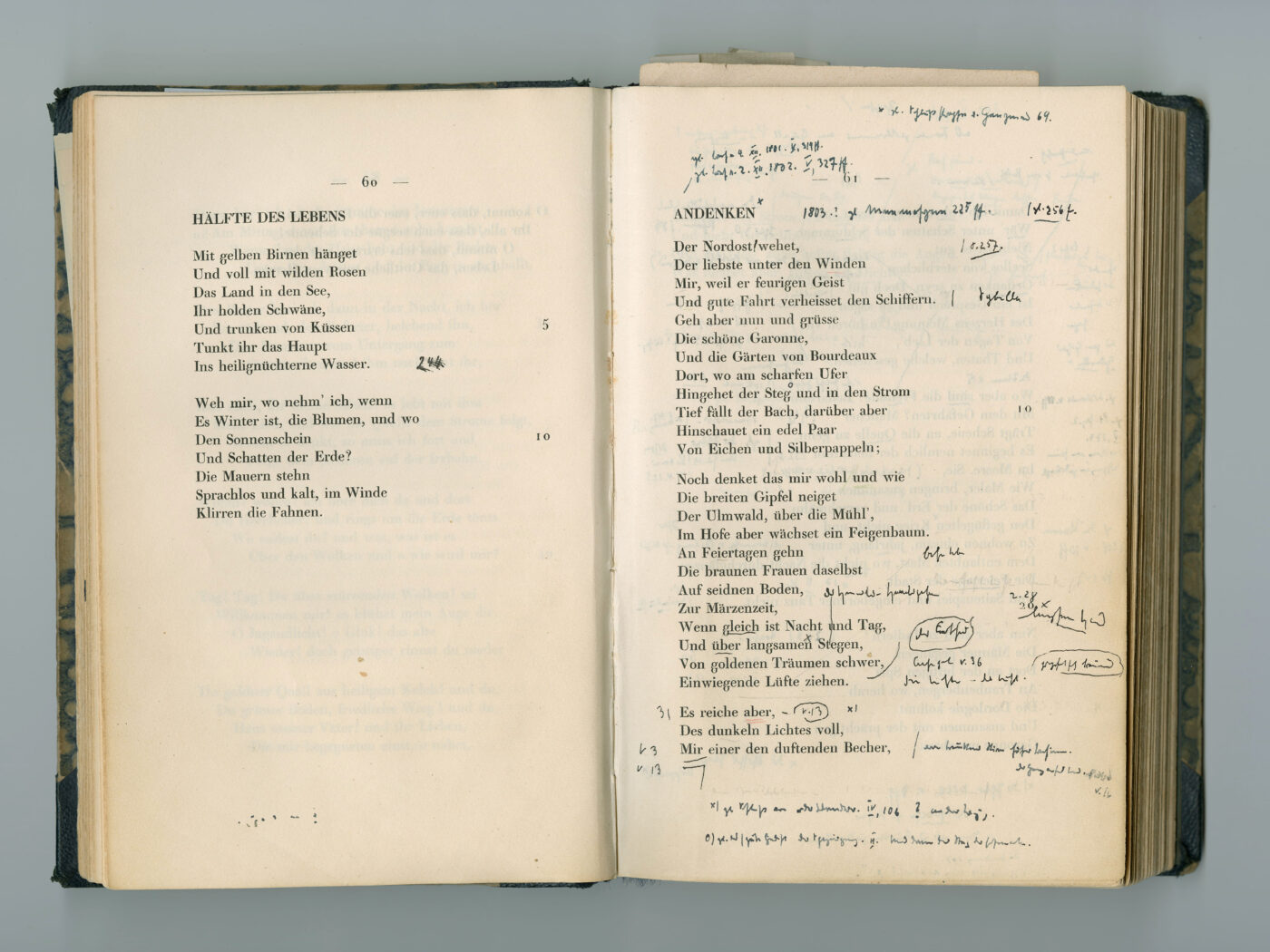

9. 1943: Heideggers "Andenken"

„Was bleibt aber, stiftet nur die deutsche Dichtung Hölderlins“, interpretierte der Heidegger-Forscher Dieter Thomä, wie Martin Heidegger 1943, im Jahr von Hölderlins 100. Todestag, die Schlusszeile von „Andenken“ auslegt.

Heidegger, seit 1933 Mitglied der NSDAP, beschäftigt sich von 1934 an in Vorlesungen und Aufsätzen immer wieder mit Hölderlin. In seiner Hellingrath’schen Hölderlin-Ausgabe liest er einige Gedichte mit dem Stift, um z.B. Beziehungen wie die zwischen „Atem“ und „Seele“ im Gedicht „Ermunterung“ zu markieren.

Heidegger macht Hölderlin zum Welten-Schöpfer und Welten-Retter und wird auch nach Kriegsende die philosophisch-literarische Hölderlin-Rezeption prägen. Für Paul Celan wird Heideggers Hölderlin-Lektüre zu einer der wichtigsten Bezugspunkte in seiner eigenen Beschäftigung mit Hölderlin werden. Für ihn steht sie buchstäblich dazwischen, verstellt Zugänge und öffnet andere.

Foto: DLA Marbach

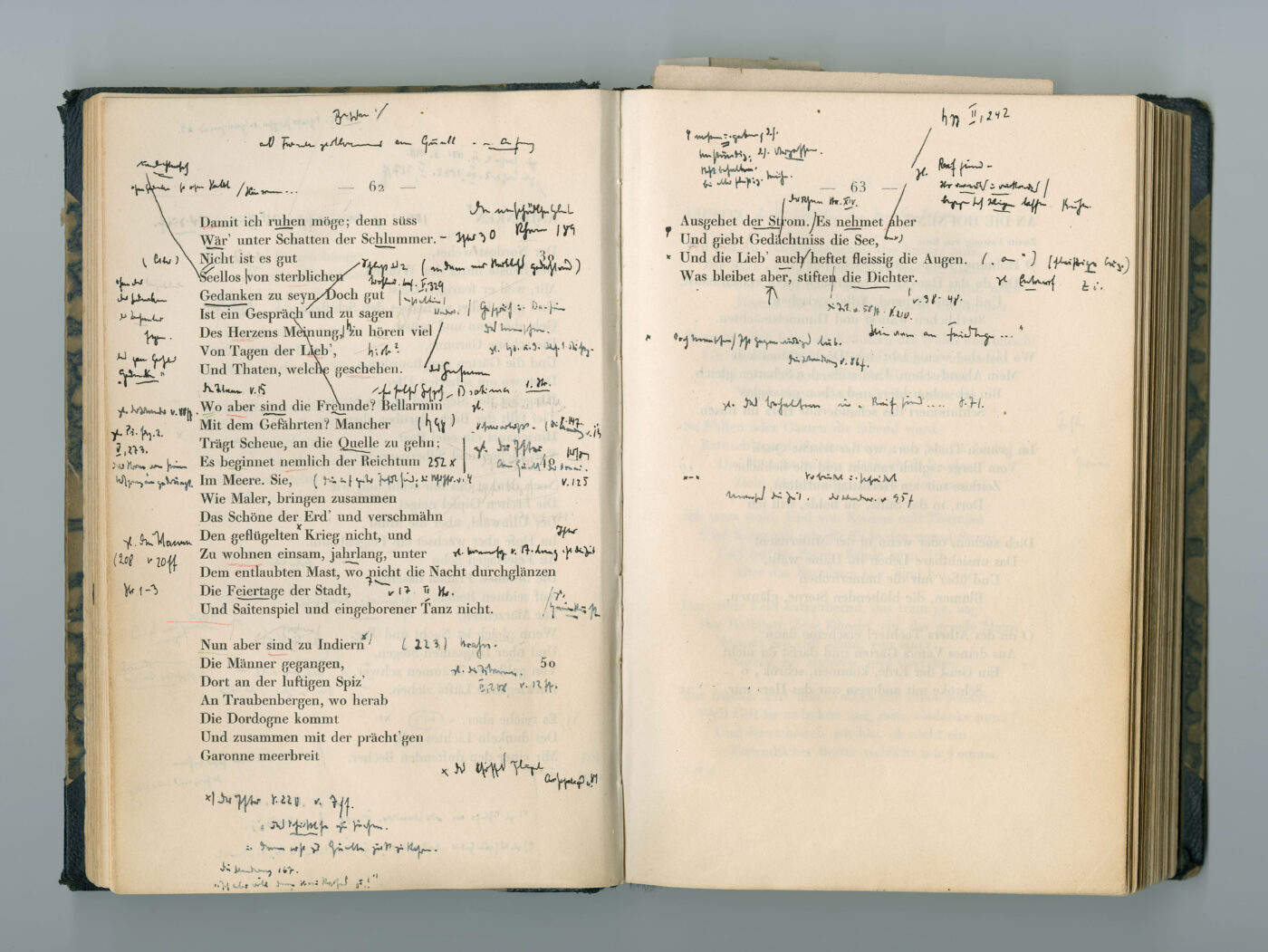

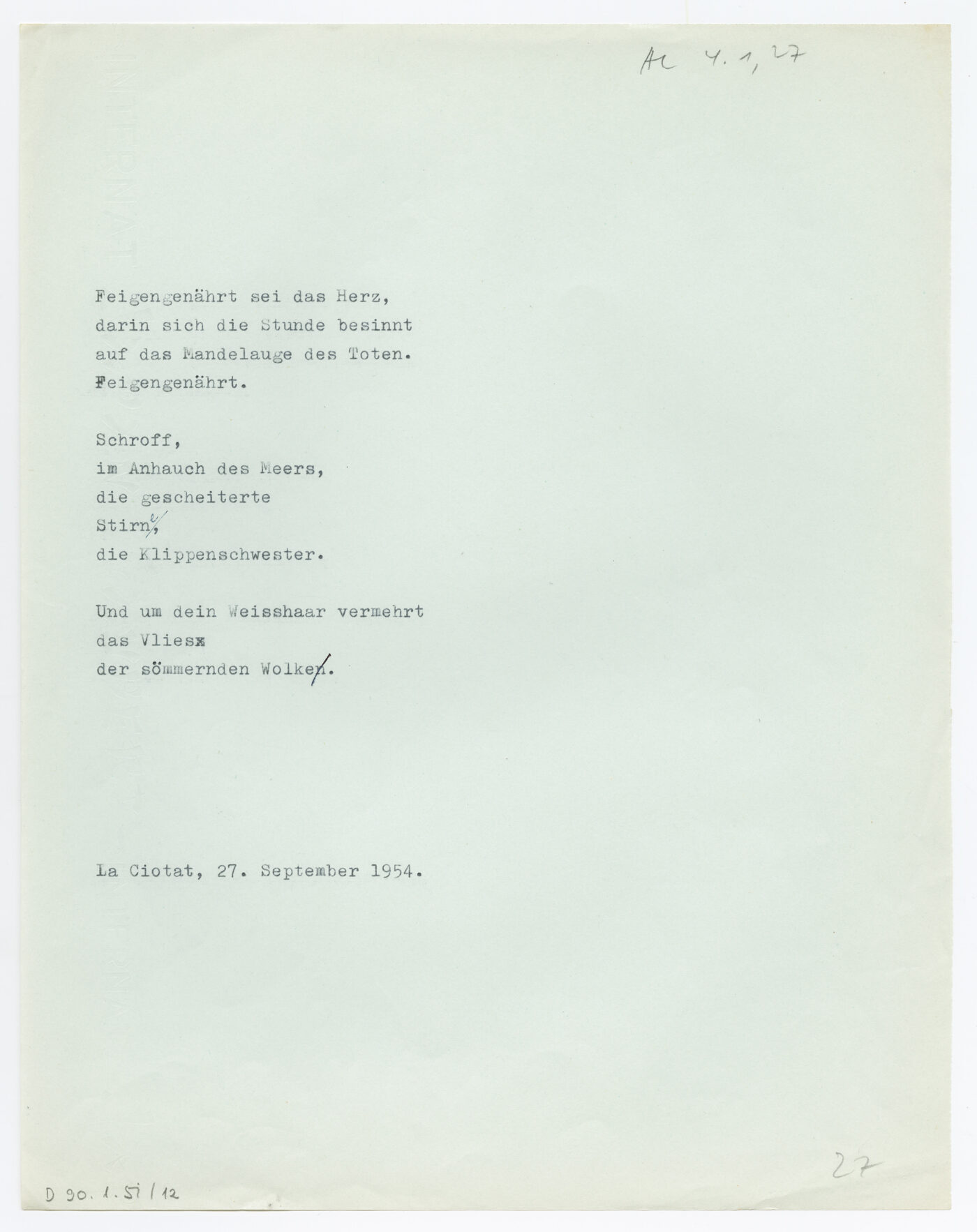

10. Herbst 1954: Celans „Andenken"

Ende September, Anfang Oktober 1954 las Paul Celan Martin Heideggers 1951/52 gehaltenen Vorlesungen „Was heißt Denken?“ (1954), in denen dieser die Frage „Was gibt uns zu denken?“ für sich so beantwortet: der Dank und das Andenken.

Celan las Heidegger parallel zu Hölderlins Gedicht „Andenken“: „Es nehmet aber / Und gibt Gedächtnis die See“, unterstrich er in seiner Hölderlin-Ausgabe.

Im September 1954, im Urlaub in der Provence und offensichtlich Rotwein trinkend, experimentierte Celan mit anderem Wortmaterial aus Hölderlins an Südfrankreich erinnernde Hymne: „Feigen“ und „Augen“.

Foto: DLA Marbach

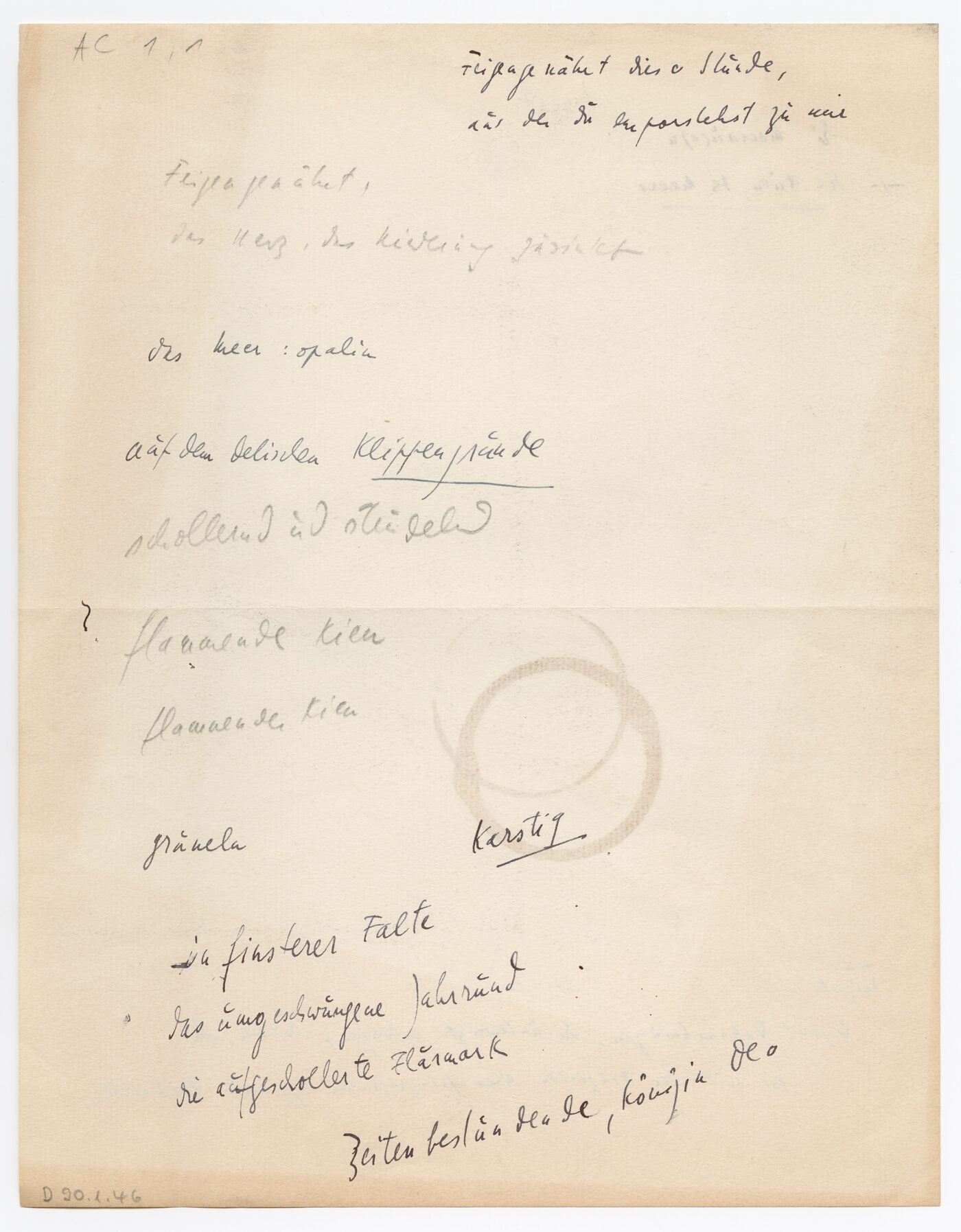

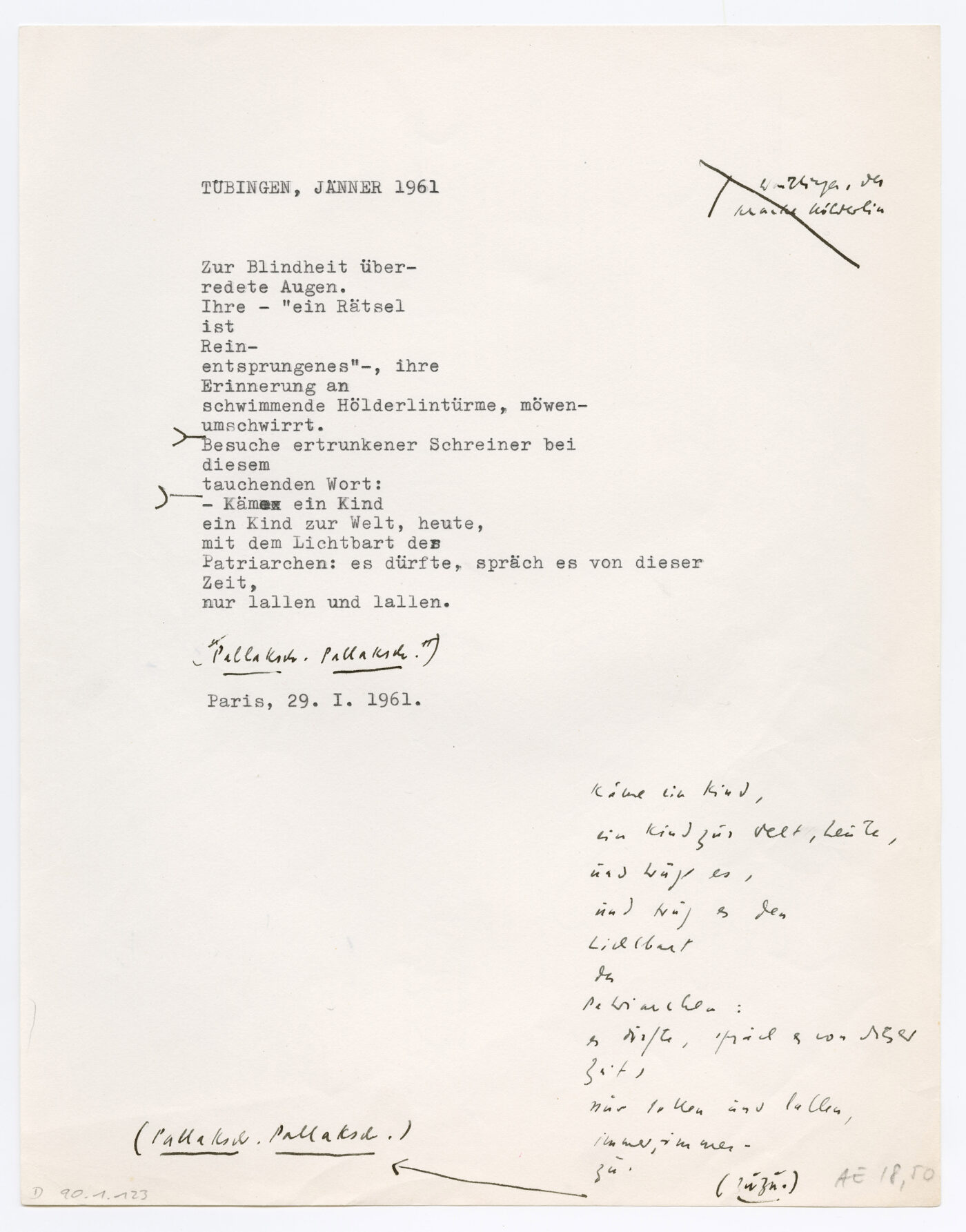

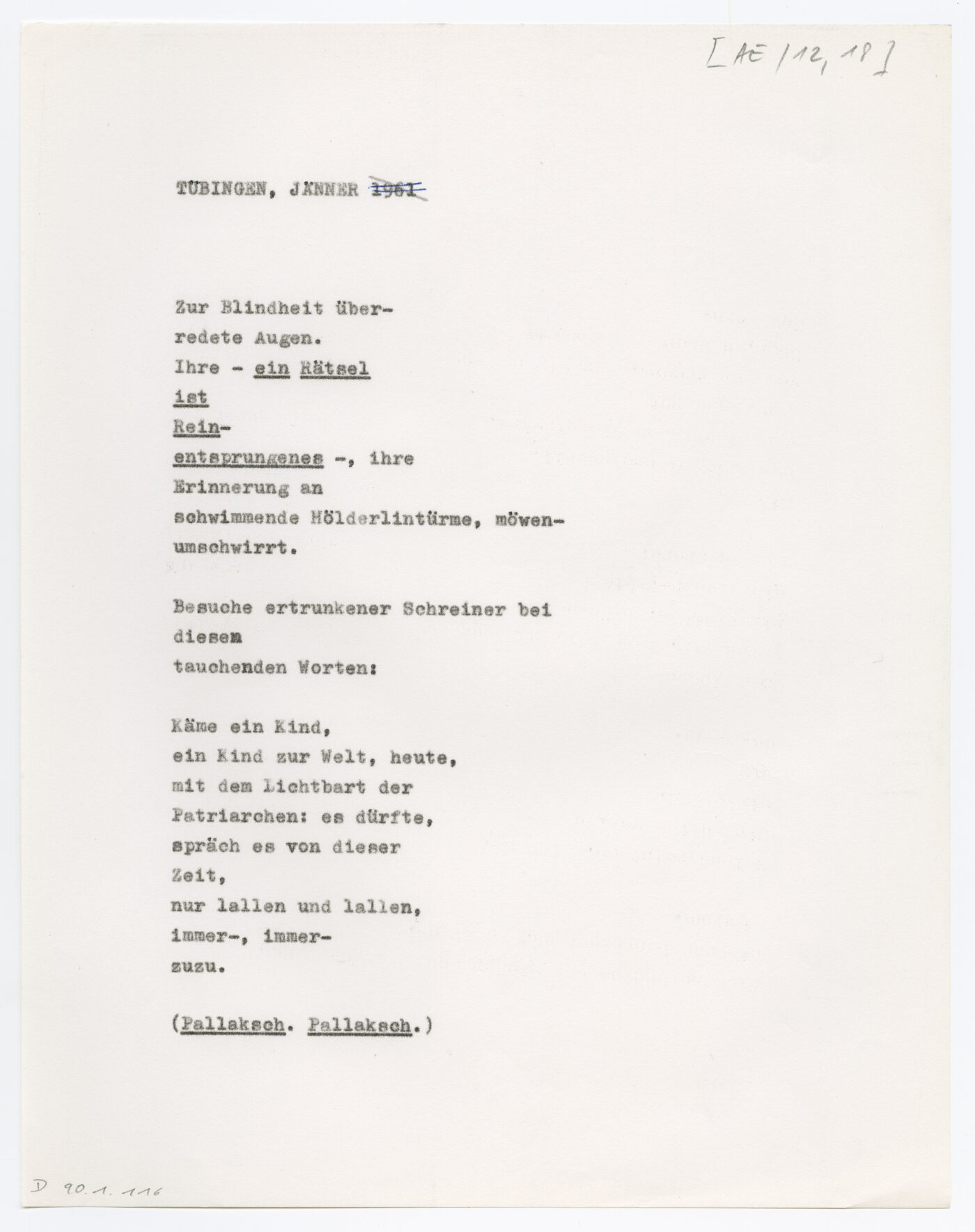

11. 29. Januar 1961: Celans Tübingen

1960 warf Claire Goll Paul Celan öffentlich vor, er habe Texte ihres Mannes Yvan kopiert. Der unberechtigte Plagiatsverdacht traf Celan tief. Nelly Sachs versicherte ihm, sie bitte Freunde um Hilfe, „den Hölderlin unserer Zeit zu retten aus diesem schrecklichen Wirrsal“. Am 28. Januar 1961 besuchte Celan Walter Jens in Tübingen, der ihn mit einem Artikel in der ZEIT gegen Golls Vorwurf unterstützen will. Einen Tag später („Paris, 29. I. 1961“) schrieb Celan „Tübingen, Jänner“ – die Jahreszahl im Titel streicht er in den Überarbeitungen aus.

Celan hatte die Bedeutung des „Jänners“ kurz zuvor in seiner Büchner-Preis-Rede („Meridian-Rede“) am ersten Satz von Büchners Erzählung „Lenz“ („Den 20. ging Lenz durchs Gebirg“) erläutert: „Vielleicht darf man sagen, dass jedem Gedicht sein ’20. Jänner‘ eingeschrieben bleibt? Vielleicht ist das Neue an den Gedichten, die heute geschrieben werden, genau dies: dass hier am deutlichsten versucht wird, solcher Daten eingedenk zu bleiben? Aber schreiben wir uns nicht alle von solchen Daten her? Und welchen Daten schreiben wir uns zu?“

Für Celan ist der „20. Jänner“ der 20. Januar 1942 – das Datum der sogenannten Wannseekonferenz, bei der die Nationalsozialisten den Holocaust systematisch organisiert haben.

Distanz und Aneignung markierte Celan auch bei den drei Hölderlin-Referenzen seines Gedichts. Die wörtlichen Zitate („ein / Rätsel ist Rein-/ entsprungenes“ aus „Der Rhein“ und „Pallaksch. Pallaksch“, die ‚Ja‘ und ‚Nein‘ bedeutende Lieblingswendung des alten Hölderlin) unterstrich er, den Hölderlinturm setzte er in den Plural: „Hölderlintürme“.

An „Tübingen, Jänner“ sieht man eindrücklich die Unterschiede, aber auch Ähnlichkeiten zwischen Hölderlin und Celan: Hölderlin arbeitete seine Gedicht schichtenweise wie eine plastische Form aus der Tiefe des Papiers heraus und füllt damit den Raum (Hölderlin für Eilige) – Celan setzte Wortfelder und Leerstellen auf das Papier, arbeitete mit dem freien Platz um die Zeilen und dem, was dadurch an Bedeutungen entsteht, und verstärkte dies durch Wortzergliederungen und andere Formen des Fragementarisierens. Beide, Hölderlin wie Celan, schrieben Gedichte immer wieder ab und datierten sie und stellten sie so in Zeit- und Lebenszusammenhänge.

Foto: DLA Marbach

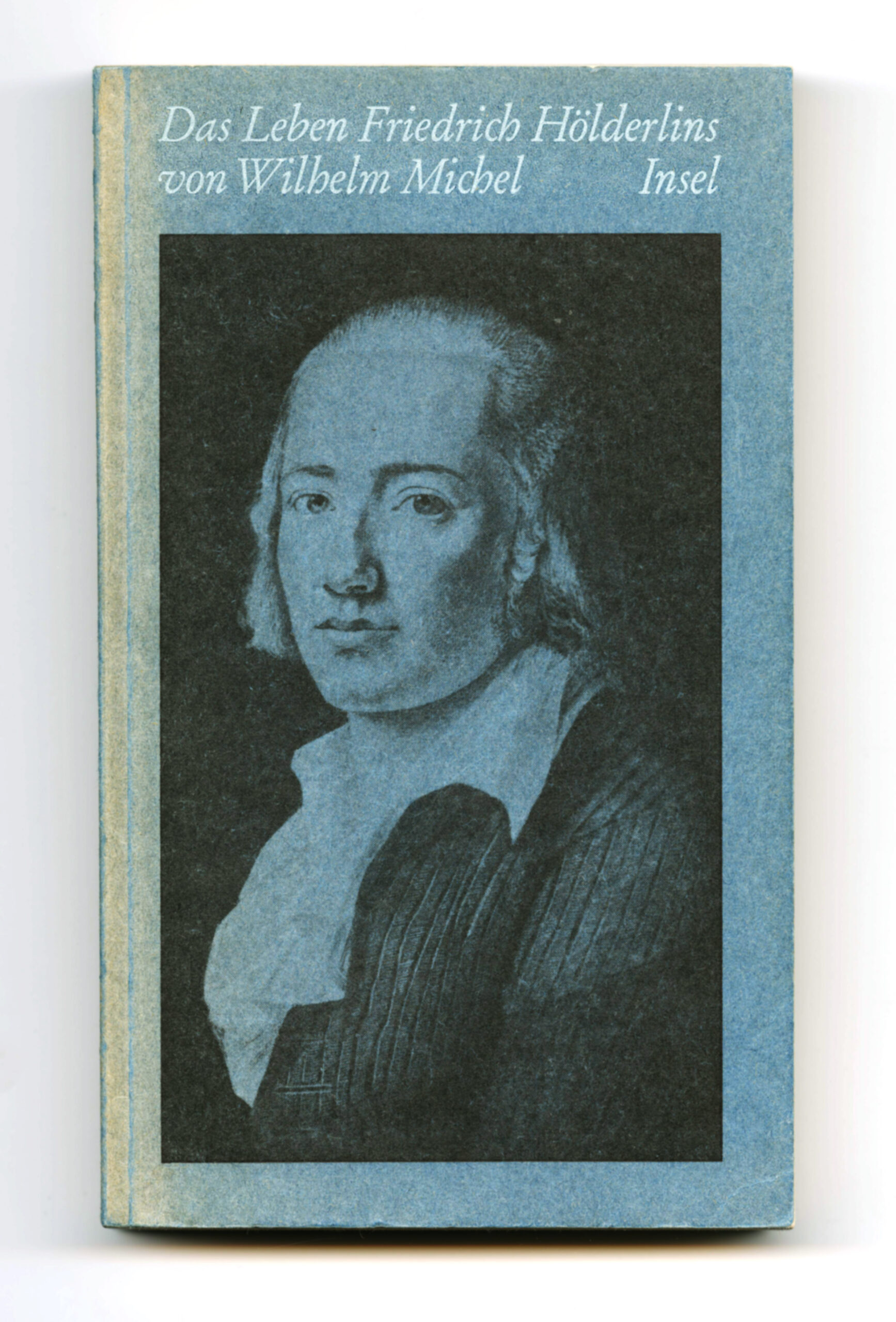

Umschlag:

Foto: DLA Marbach

Vorderseite:

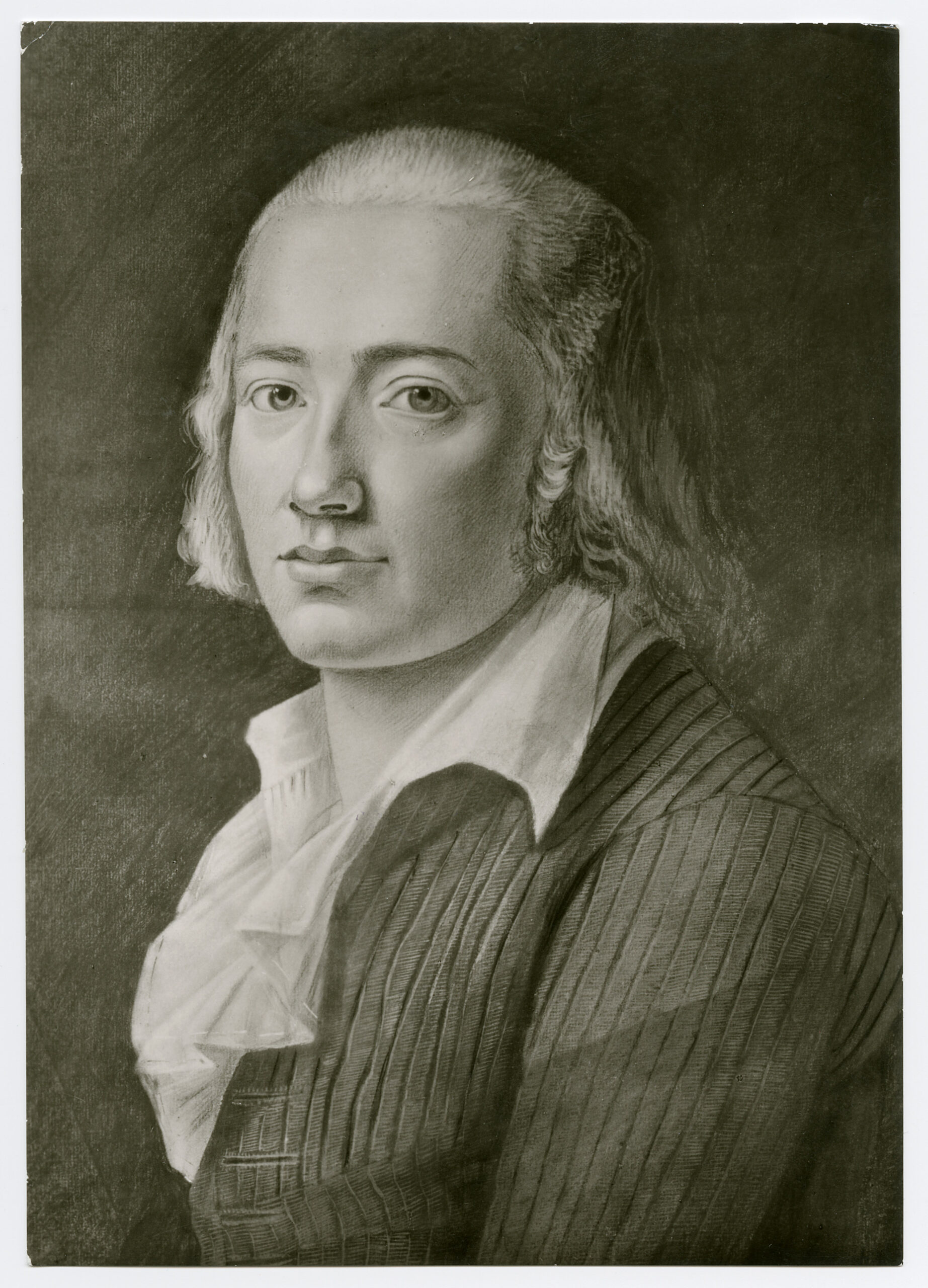

12. 20. April 1970: Celans Hölderlin

Die Umstände und das Datum von Celans Tod sind nicht geklärt. Vermutlich stürzet er sich am 20. April 1970 von der Pont Mirabeau in Paris in die Seine. Sein Leichnam wurde am 1. Mai 1970 zehn Kilometer flussabwärts geborgen. Auf seinem Schreibtisch lag noch aufgeschlagen Wilhelm Michels Hölderlin-Biografie.

Die Postkarte, die Johannes Poethen, Margarethe Hannsmann und Rose Ausländer aus der Ausstellung schickten, die das Schiller-Nationalmuseum zu Hölderlins 200. Geburtstag zeigte und die Celan selbst noch im März besucht hatte, erreichte ihn nicht mehr: „wir sind wieder einmal zu Hölderlin gegangen“.

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.