#LiteraturBewegt erweitert die Schausammlung: Im ersten und im dritten Teil wurde das Literaturmuseum der Moderne zum Konzertraum und zur Bühne (Lachen. Kabarett und Singen! Lied und Literatur), im zweiten Teil wurden die Exponate vernetzt mit einer Ausstellung zu den Zeichensystemen des Archivs (punktpunktkommastrich) und zum Gegenstand einer AR-App (literaturbewegen), mit der die Besucherinnen und Besucher andere Realitätsebenen über die Exponat legen und so andere, neue Möglichkeiten des ‚Lesens‘ erleben können.

Zwölf dieser von Künstlerinnen und Künstlern animierten Exponate stellen wir hier ausführlicher vor.

#LiteraturBewegt wird gefördert von der Kulturstiftung des Bundes und vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg. Weitere Ausstellungsthemen: Theater, „Abgedreht. Literatur auf der Leinwand“ und „Singen! Lied und Literatur“

Catalina Giraldo, Aline Helmcke, Franka Sachse, Ana Vallejo, Sebstian Döring sowie das Team von blubb.media mit Peter Stein, Ulrike Braun, Daniel Fried, Simon Jebenstreit, Hal Fitzgerald, Christian Götzinger, Jana Würth, Lea Keppler, Robin Mahler und Max Leinweber

Fotos: DLA Marbach

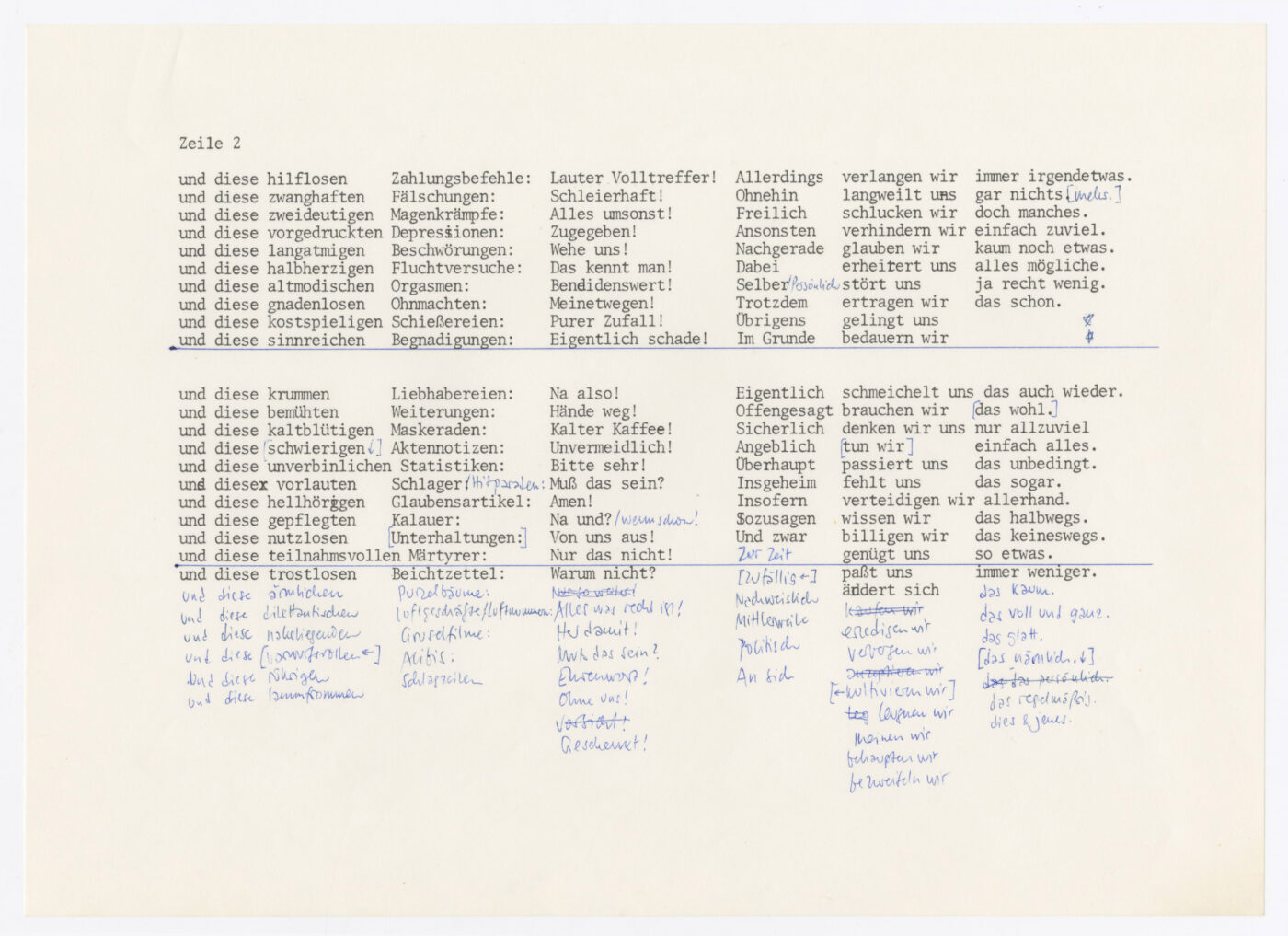

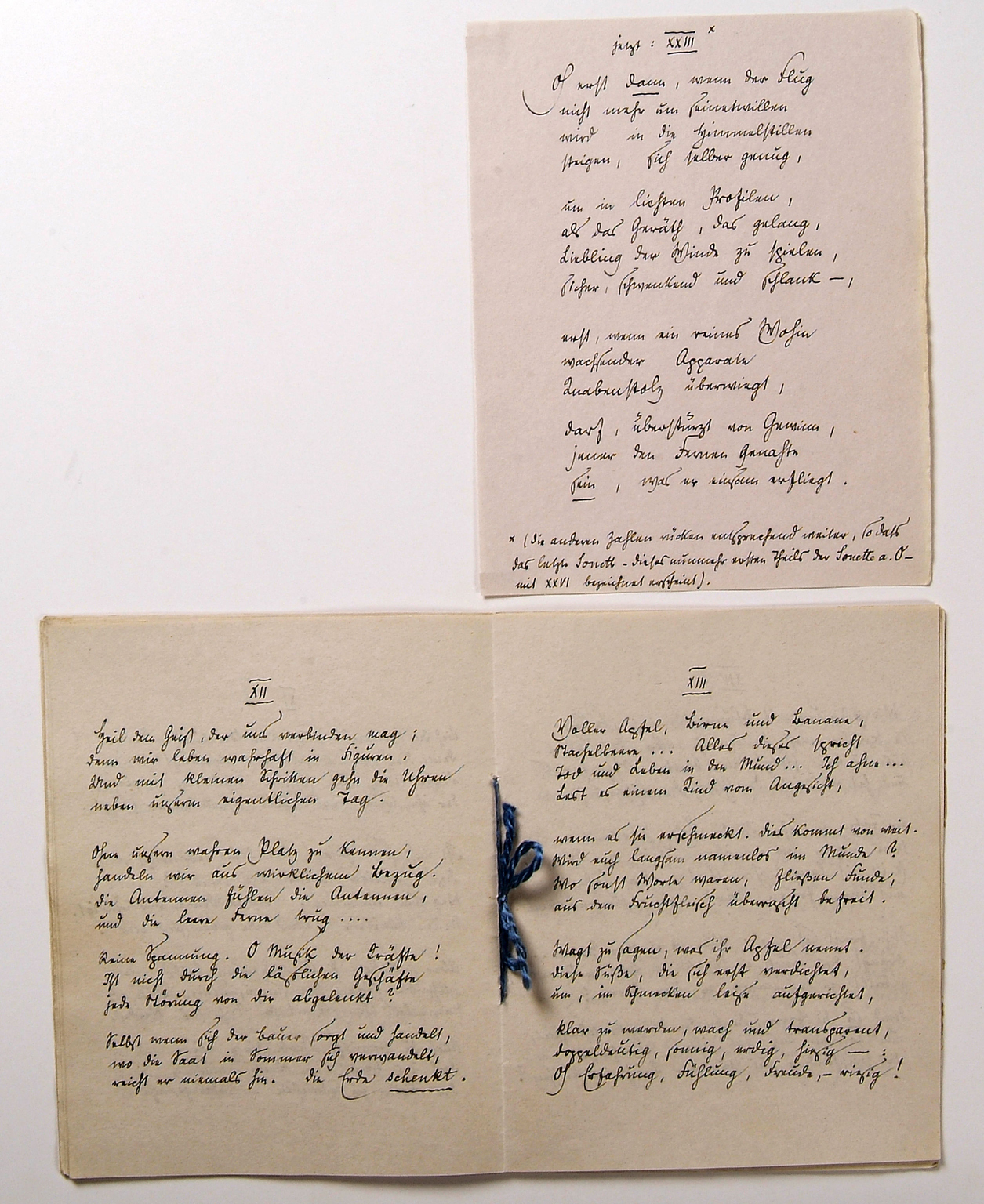

Hans Magnus Enzensbergers Pläne für einen Poesieautomaten

Enzensbergers in den frühen 1970er Jahren und im Jahr 2000 realisierter „Landsberger Poesieautomat“, eine Leihgabe der Sammlung Würth Künzelsau, ist das erste, größte, beliebteste und meistfotografierte Exponat im Literaturmuseum der Moderne. Ein laut ratternder Solist, den die Besucher:innen durch Drücken eines Buzzers in Gang setzen und der zur Lust am Text verführt. Zu dieser Lust am Text gehört die Einsicht, dass Literatur etwas ist, das als ästhetische Erfahrung weder autorisiert noch archiviert werden kann. Literatur ist kein Vergangenheits- und Wirklichkeitsraum, den wir besitzen und verkaufen können, sondern ein Möglichkeitsraum, in den wir uns allerhöchstens hineinträumen: Was steckt in einer begrenzten Anzahl von Buchstaben? Der Textbaukasten ist dabei erkennbar immer derselbe: eine von Enzensberger definierte endliche Menge von sprachlichen Elementen (Lexikon), Verfahrensregeln (Grammatik) und – im Fall der Poesie – von überschaubaren Formaten (die rhythmisch-optische Einheit der zentrierten Verse). Dennoch können aus diesem recht einfachen Baukasten unendlich viele ‚richtige‘ Gedichte produziert werden. Ein Beweis für unsere unerschöpfliche individuelle Phantasie, aber eben auch, andersherum betrachtet, für deren maschinelle Imitierbarkeit: Was uns von der Maschine unterscheidet, ist unsere Fähigkeit zu reflektieren und zu zweifeln, aber auch endlos Bedeutungen zuzuweisen oder abzuschaffen.

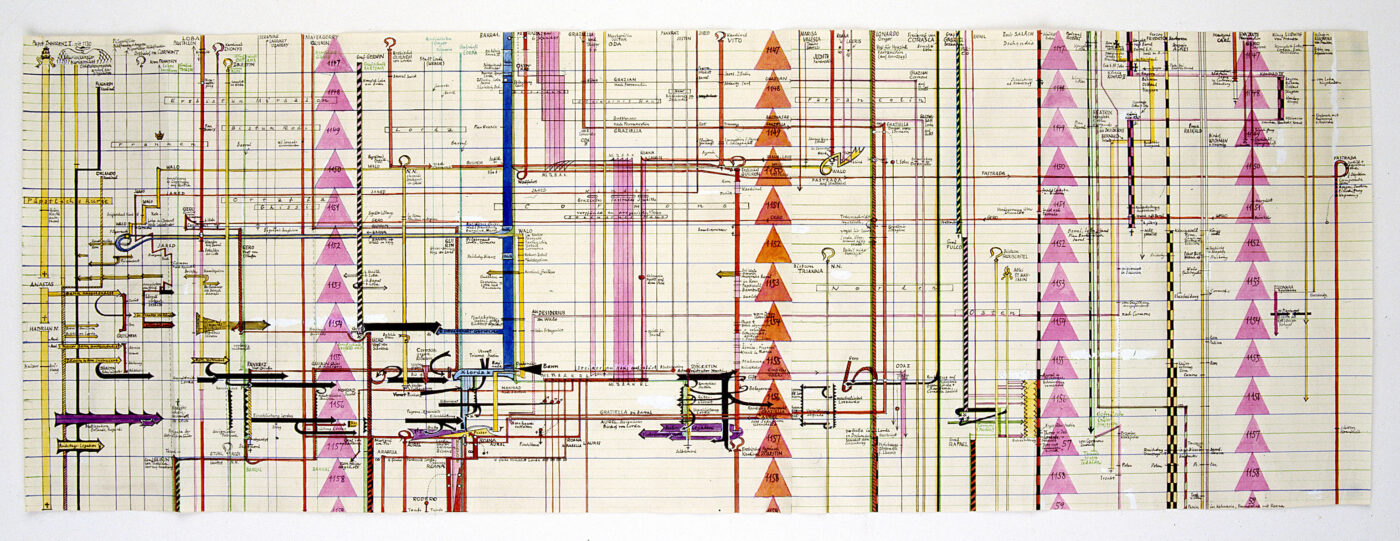

In der „Seele“ zeigen wir einige der Pläne, mit denen Enzensberger die Bauelemente seiner Verse so geplant hat, dass es am Ende für jede der sechs Zeilen zehn mögliche Elemente gibt und damit theoretisch 10 hoch 36 mögliche Ergebnistexte.

Fotos: DLA Marbach

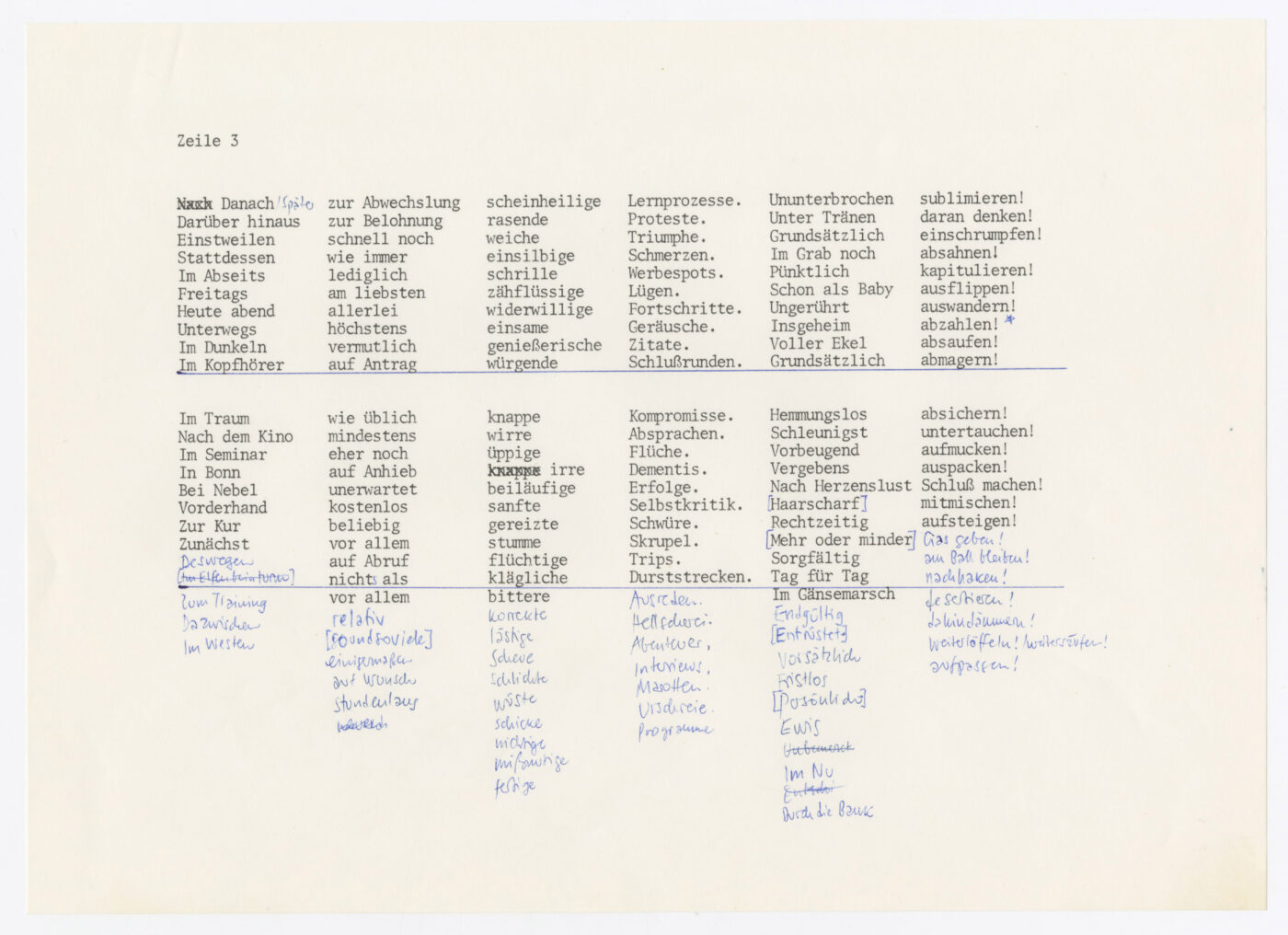

Else Lasker-Schülers Selbstporträts und Zeichnungen

66 der Briefe und Postkaten, die Else Lasker-Schüler zwischen 1905 bis 1930 an den holländischen Gymnasialrektor, Literaturkritiker und Übersetzer Nicolaas Johannes Beversen schickte, sind erhalten.

In der „Seele“ zeigen wir eine Karte vom 30.9.1923: „Sehr lieber Herr Doktor. Meine Karte meine Antwort erhielten Sie doch? Gern sprech ich in Holland. Bin sehr gespannt auf Amsterdam und Haag wo das Meer in die Häuser rennt. Sende Ihnen über mein letztes Buch bald große Kritik Berliner Tageblatt und Bildernachdruck im Weltspiegel. Fürstin Wied will machen daß ich bei Königin Emma lese. Ihr Jussuf.“

Auf die Absenderseite klebt Else Lasker-Schüler ihr Profilbild im ägyptischen Reliefstil – gezeichnet auf das Stück eines perforierten Briefmarkenbogens. In der Inflation nahmen die amtlichen Postwertzeichen auf den Postkarten zu und beanspruchten auch auf ihren Karten immer mehr Schreibplatz. Sie nutzt die Idee und das Format der Briefmarke und klebt mit deren Resten Blumen, Schiffe und eben sich selbst als individuellen Schmuck auf die Karten.

Foto: DLA Marbach

Oskar Pastiors Pralinenschachtel mit Buchstaben zum Anagrammieren

Bekannt ist das Anagrammieren seit der Antike und kommt von griech. „anagráphein“: ‚Umschreiben‘. Eine Buchstabenfolge wird allein aus der Umstellung einer anderen gebildet. Auf diese Weise kann man Wörter oder auch ganze Sätze erzeugen. Pastior schrieb auf diese Weise in den frühen 1980ern ein ganzes Buch mit Anagrammgedichten: „Wir sind im Zustand des Gedichtes, das sich nicht nur von ihnen [den Namen] nährt sondern sie auch ständig erzeugt. Zur Arbeitsweise nur soviel: Es gibt Hilfsmittel (Karton, Schere, Blockbuchstaben). Es gibt herrliche Vor- und Begleitübungen: Puzzles (besonders die schwedischen, handgesägten), Zeitunglesen und Fernsehen (Legasthenietraining), einige gute Autoren, bewußtes Gehen mit beiden Füßen (hintereinander) auf dem Kies, Schüttelreime, komplizierte Stundenpläne oder gewisse Atem- und Abzähltechniken.“

Foto: DLA Marbach

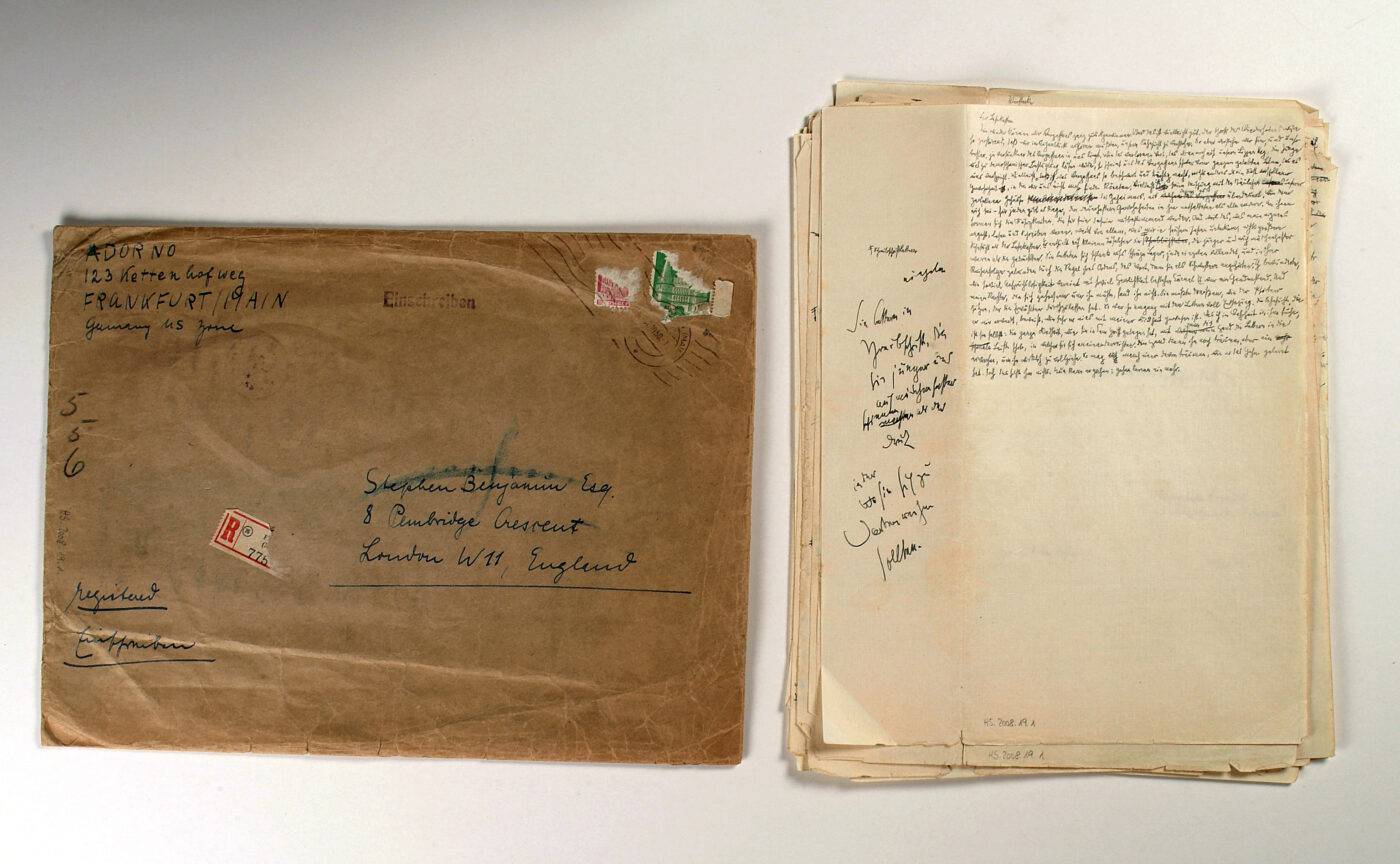

Walter Benjamins "Berliner Kindheit um 1900"

Benjamins „Berliner Kindheit um 1900“ ist einer der berühmtesten autobiographischen Texte des 20. Jahrhunderts, begonnen im Herbst 1932 in Berlin, kurz vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Die meisten der Texte entstehen im französischen Exil: „Im Jahr 1932, als ich im Ausland war, begann mir klar zu werden, dass ich in Bälde einen längeren, vielleicht einen dauernden Abschied von der Stadt, in der ich geboren bin, würde nehmen müssen. Ich hatte das Verfahren der Impfung mehrmals in meinem inneren Leben als heilsam erfahren. Ich hielt mich auch in dieser Lage daran und rief die Bilder, die im Exil das Heimweh am stärksten zu wecken pflegen – die der Kindheit – mit Absicht in mir hervor.“

Fotos: DLA Marbach

… und noch einer:

Foto: DLA Marbach

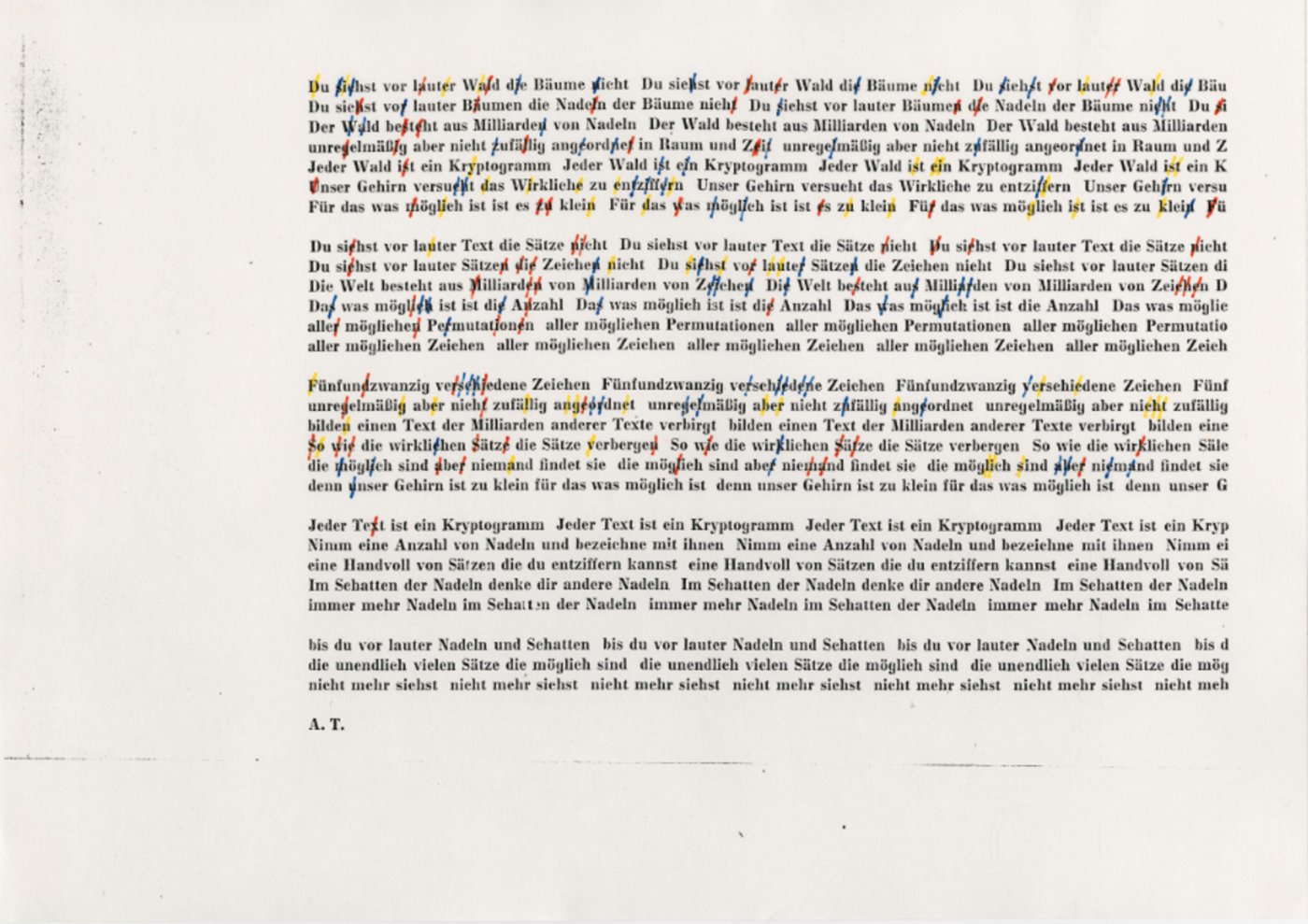

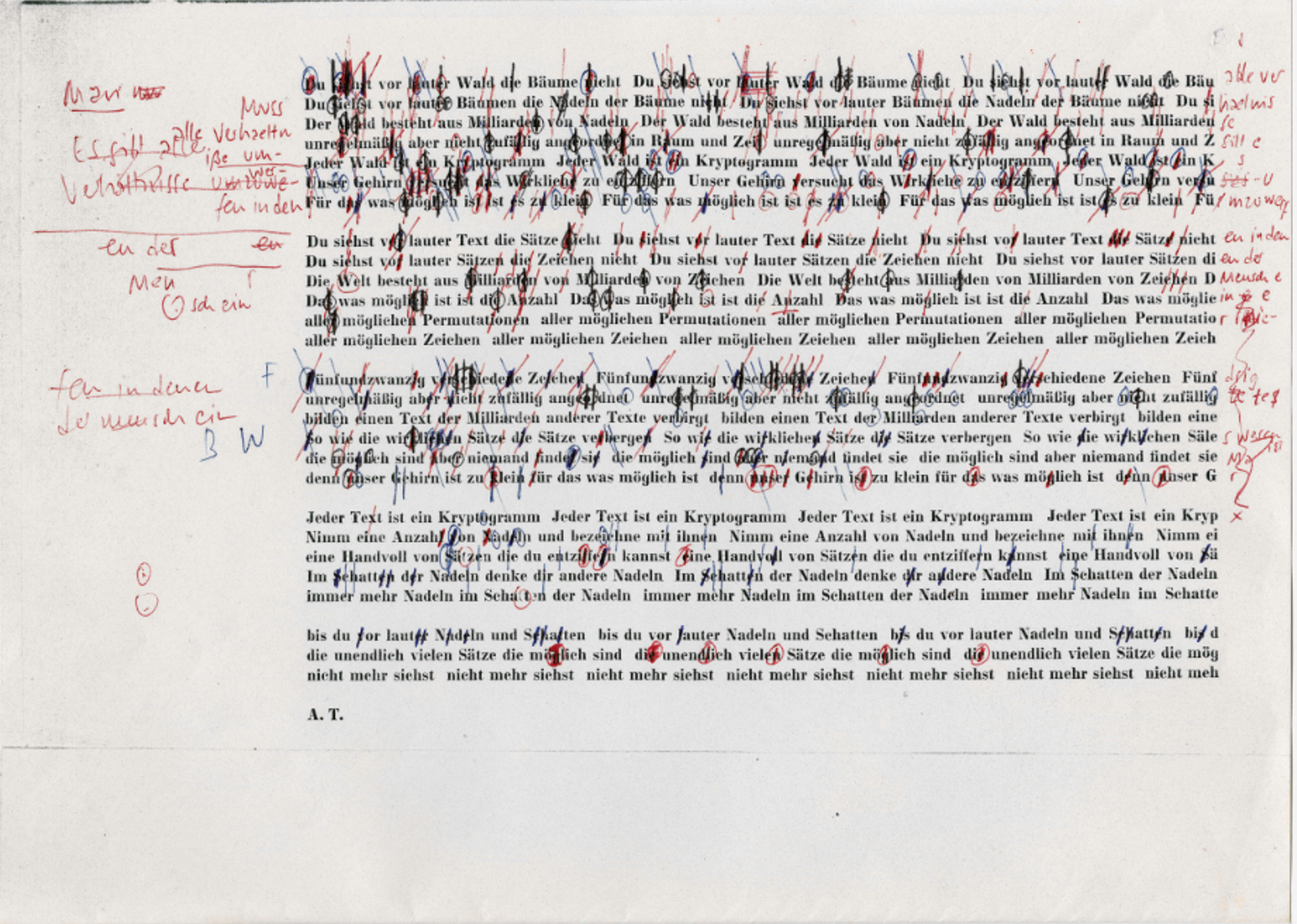

Noch ein Poesiespiel: Hans Magnus Enzensbergers Nadeltexte

In jedem Text stecken unendlich viele – man muss sich in ihm nur, zum Beispiel mit Hilfe farbiger Stecknadeln, die Buchstaben zusammenzusuchen, die man dafür braucht. Enzensberger bezeichnet den Text, der durch diese Art zu schreiben und zu lesen entsteht, als „Nadeltext“. Das ist nicht so radikal wie das Aleph, das der argentinische Autor Jorge Luis Borges Ende der 1940er Jahre erfunden hat – einen Punkt, der in sich alle anderen Punkt der Welt enthält: „Ich sah das Aleph aus allen Richtungen zugleich, sah im Aleph die Erde und in der Erde abermals das Aleph und im Aleph die Erde, sah mein Gesicht und meine Eingeweide, sah dein Gesicht und fühlte Schwindel und weinte, weil meine Augen diesen geheimen und gemutmaßten Gegenstand erschaut hatten, dessen Namen die Menschen in Beschlag nehmen, den aber kein Mensch je erblickt hat: das unfassliche Universum.“

Enzensbergers Nadeltext (erfunden für die von ihm 1985 herausgegebene Anthologie Das Wasserzeichen der Poesie) sorgt für keinen Drehschwindel, sondern ein Rauschen, weil ein Text neben dem anderen stehen kann, bis man vor lauter Nadeln keine Buchstaben mehr sieht.

In der „Seele“ sieht man nur die bunten Striche auf Folie, nicht aber die Texte dazu. Das Spiel ist hier also umgekehrt zu spielen: Wie findet man die Texte zu den Farben? Welche Zusammenhänge zwischen Buchstaben, Farben und Strichen gibt es? Wie sieht das bunt gestrichelte „Wasserzeichen der Poesie“ aus?

Fotos: DLA Marbach

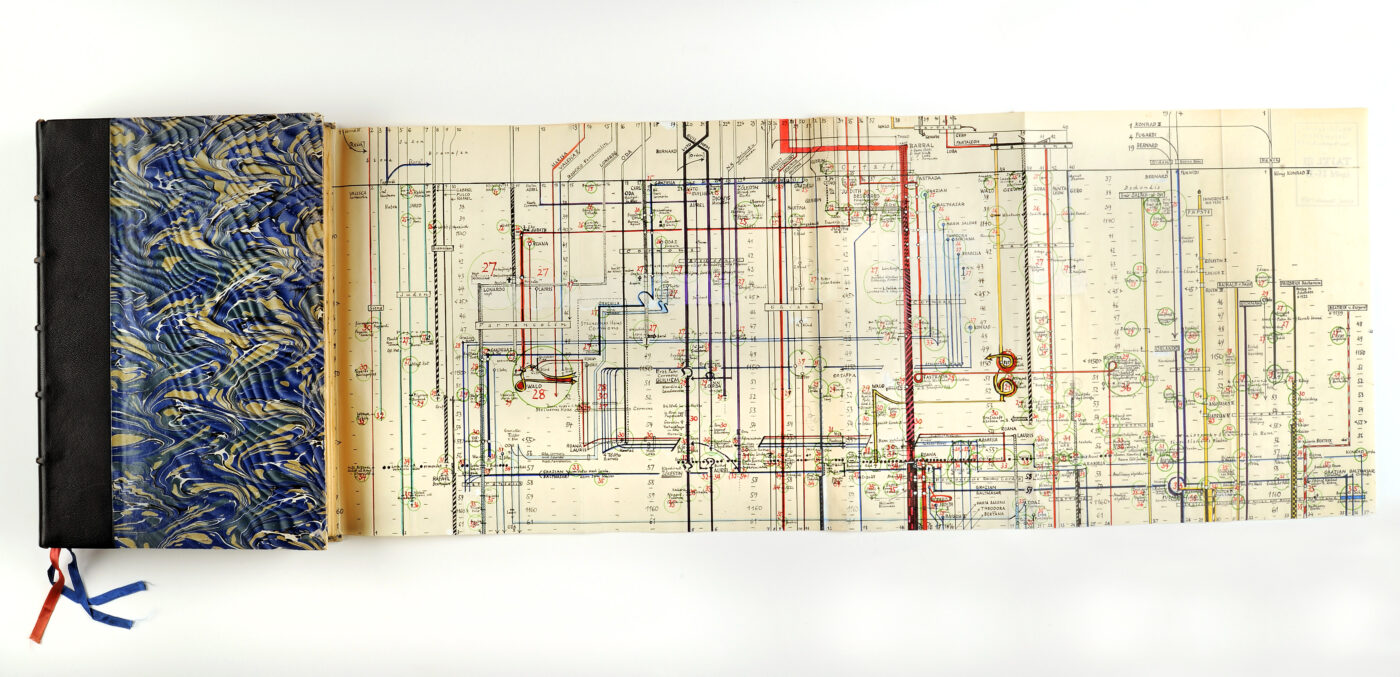

Romanbaupläne für "Die Kinder der Finsternis" von Wolf von Niebelschütz

1959 hat die deutsche Literatur „das Klassenziel der Weltkultur erreicht“ (Hans Magnus Enzensberger): Von Günter Grass erscheint „Die Blechtrommel“, von Heinrich Böll „Billard um halbzehn“, von Uwe Johnson „Mutmaßungen über Jakob“. Im selben Jahr veröffentlicht Wolf von Niebelschütz einen altertümlich monumentalen Roman: „Die Kinder der Finsternis“ – der erste deutschsprachige Fantasyroman.

Die Handlung der 700 Seiten in der Kurzfassung: „Erzählt wird die Geschichte des Schäfers Barral. Er überlebt als einziger das Massaker eines Sarazenenheers in seinem Heimatdorf in der Provence des 12. Jahrhunderts. Seitdem hat Barral nur ein Ziel: den Wiederaufbau Ghissis. Als Graf Peregrin auf ihn aufmerksam wird, beginnt Barrals Aufstieg. Er bringt es vom Knappen zum Herzog und wird Freund des Kaisers, und gewinnt das Herz der schönen Markgrafentochter Judith. Doch sein Weg ist hart: Barral wird mehrfach in weltliche und kirchliche Intrigen hineingezogen und verliert Freunde und Weggefährten. Aber Barral geht beständig seinen Weg ohne dabei sich selbst zu verlieren.“ (Jutta Ladwig)

Im Deutschen Literaturarchiv Marbach haben sich die Manuskripte, Pläne und Karten erhalten, mit denen Wolf von Niebelschütz seine Phantasiewelt erfindet. In der „Seele“ werden die gebundenen, gestapelten und geschlossenen Manuskripte ausgestellt, das heißt: Die Animation beginnt beim marmorierten Umschalg .

Fotos: DLA Marbach

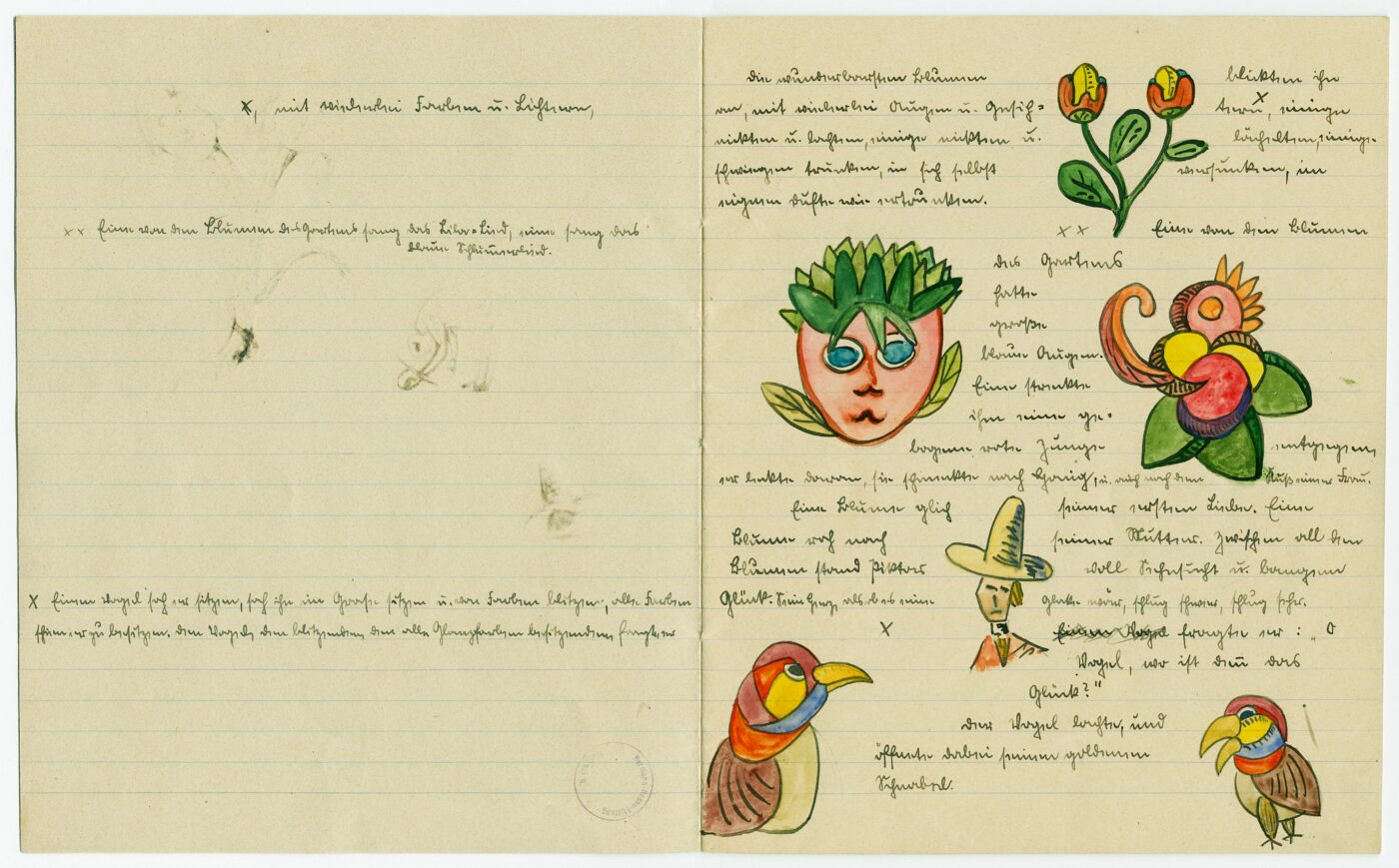

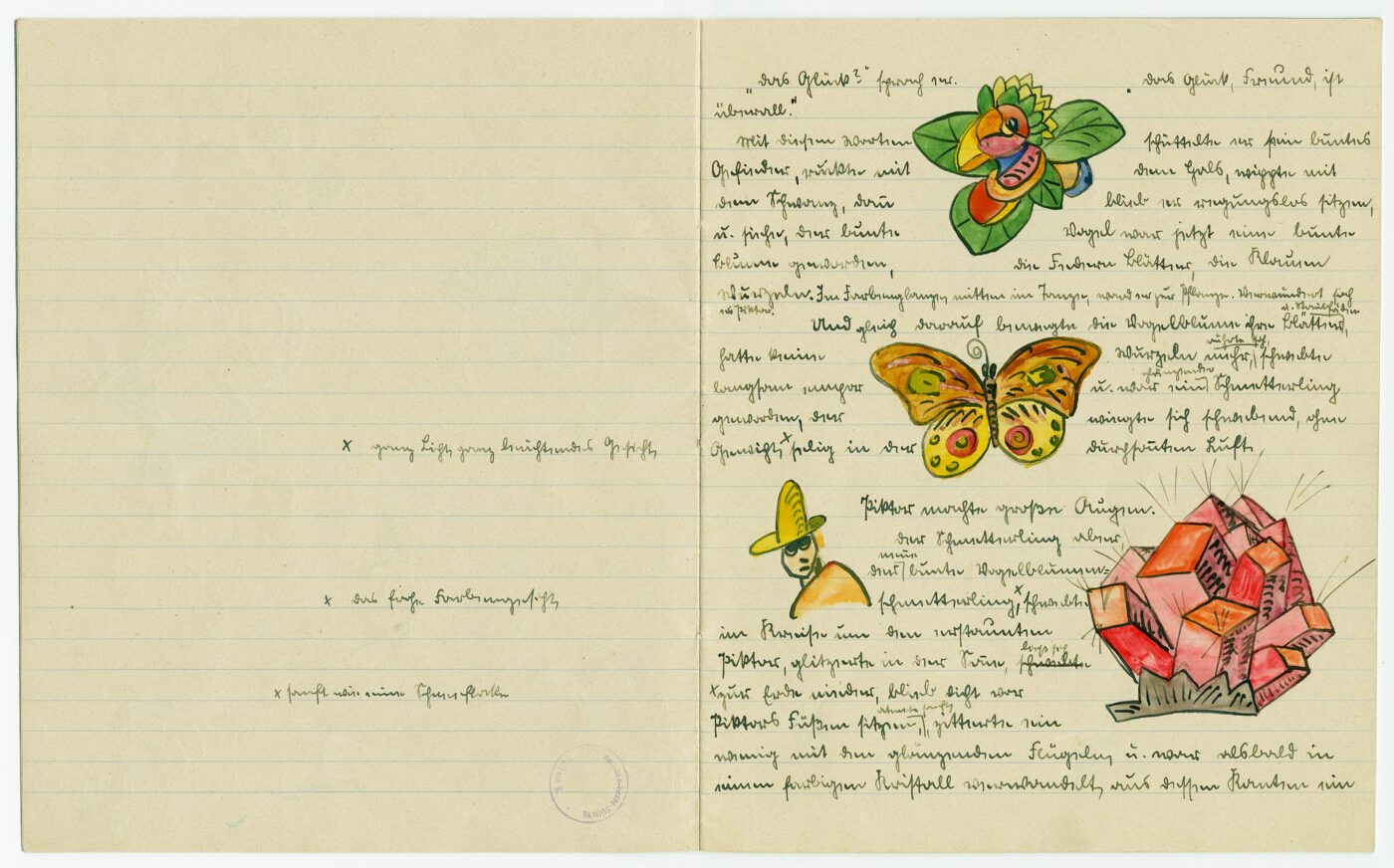

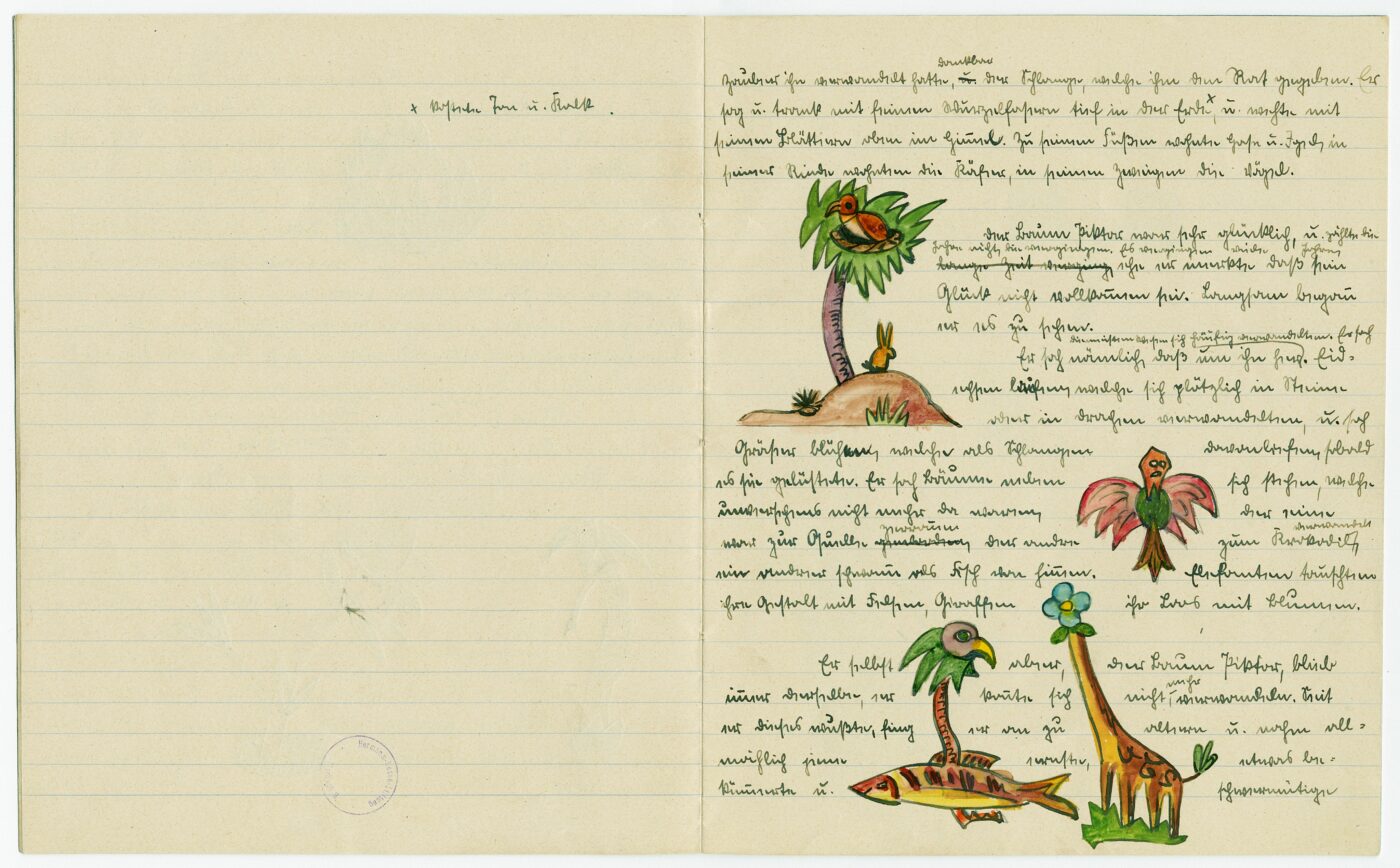

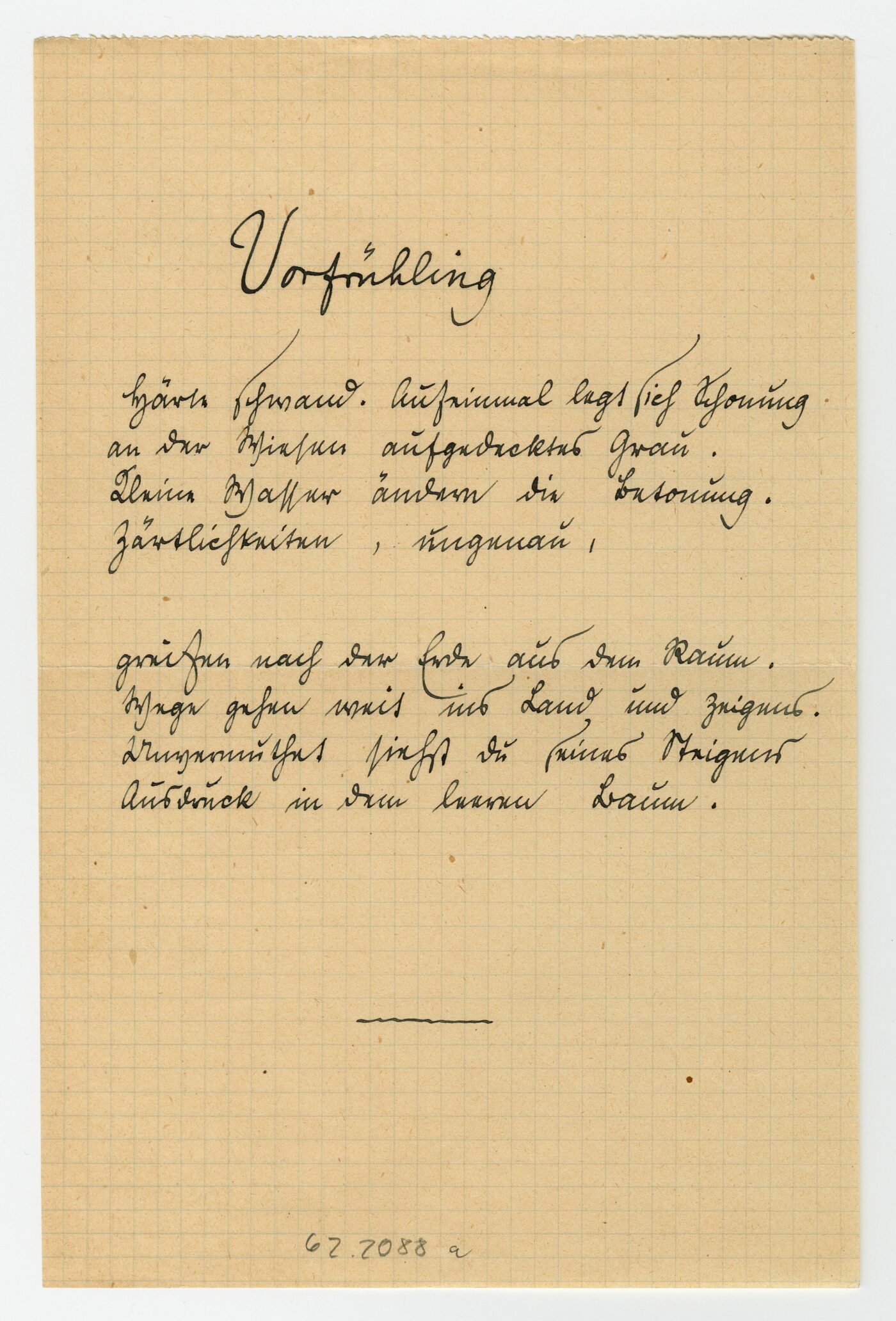

"Piktors Verwandlungen" von Hermann Hesse

Hesse beginnt 1916 im Rahmen einer Psychoanalyse mit dem Zeichnen und Malen. Nach düsteren Bildern entstehen bald Aquarelle in leuchtenden Farben: „In meinen Dichtungen vermisst man häufig die übliche Achtung vor der Wirklichkeit, und wenn ich male, dann haben die Bäume Gesichter und die Häuser lachen oder tanzen oder weinen, aber ob ein Baum ein Birnbaum oder eine Kastanie ist, kann man meistens nicht erkennen.“

1922 schreibt Hesse für seine zweite Frau Ruth ein Liebesmärchen, das er selbst illustriert. Piktor (der ‚Maler‘), sein Alter Ego, kommt ins Paradies: „Zwischen all den Blumen stand Piktor voll Sehnsucht und banger Freude. Sein Herz, als ob es eine Glocke wäre, schlug schwer, schlug laut, schlug sehr; es brannte ins Unbekannte, ins zauberhaft Geahnte sehnlich sein Begehr. Einen Vogel sah Piktor sitzen, sah ihn im Grase sitzen und von Farben blitzen, alle Farben schien der schöne Vogel zu besitzen. Den schönen bunten Vogel fragte er: ‚O Vogel, wo ist denn das Glück?‘ ‚Das Glück‘ sprach der schöne Vogel und lachte mit seinem goldenen Schnabel, ‚das Glück, o Freund ist überall, im Berg und Tal, in Blume und Kristall.'“

Fotos: DLA Marbach

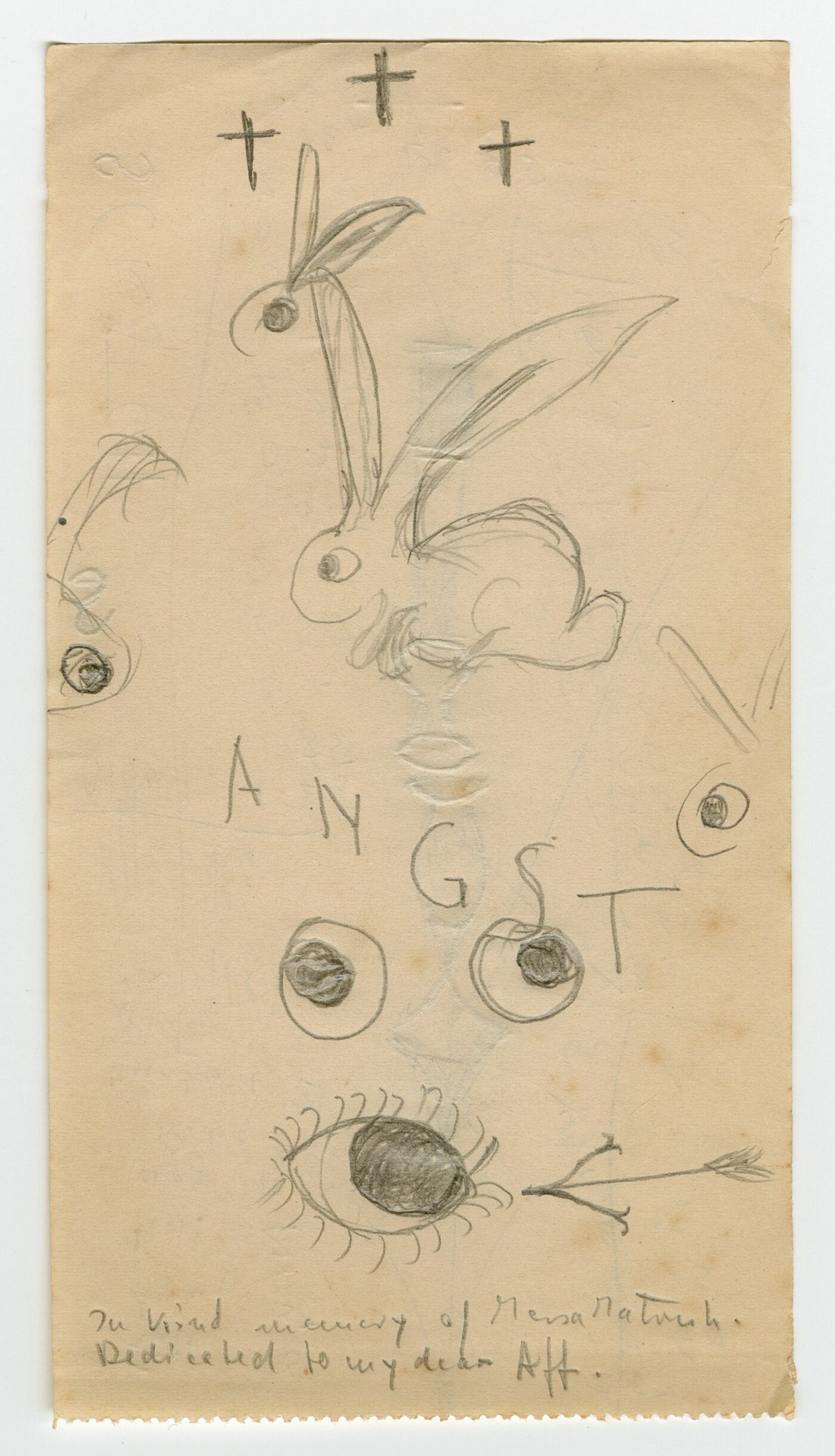

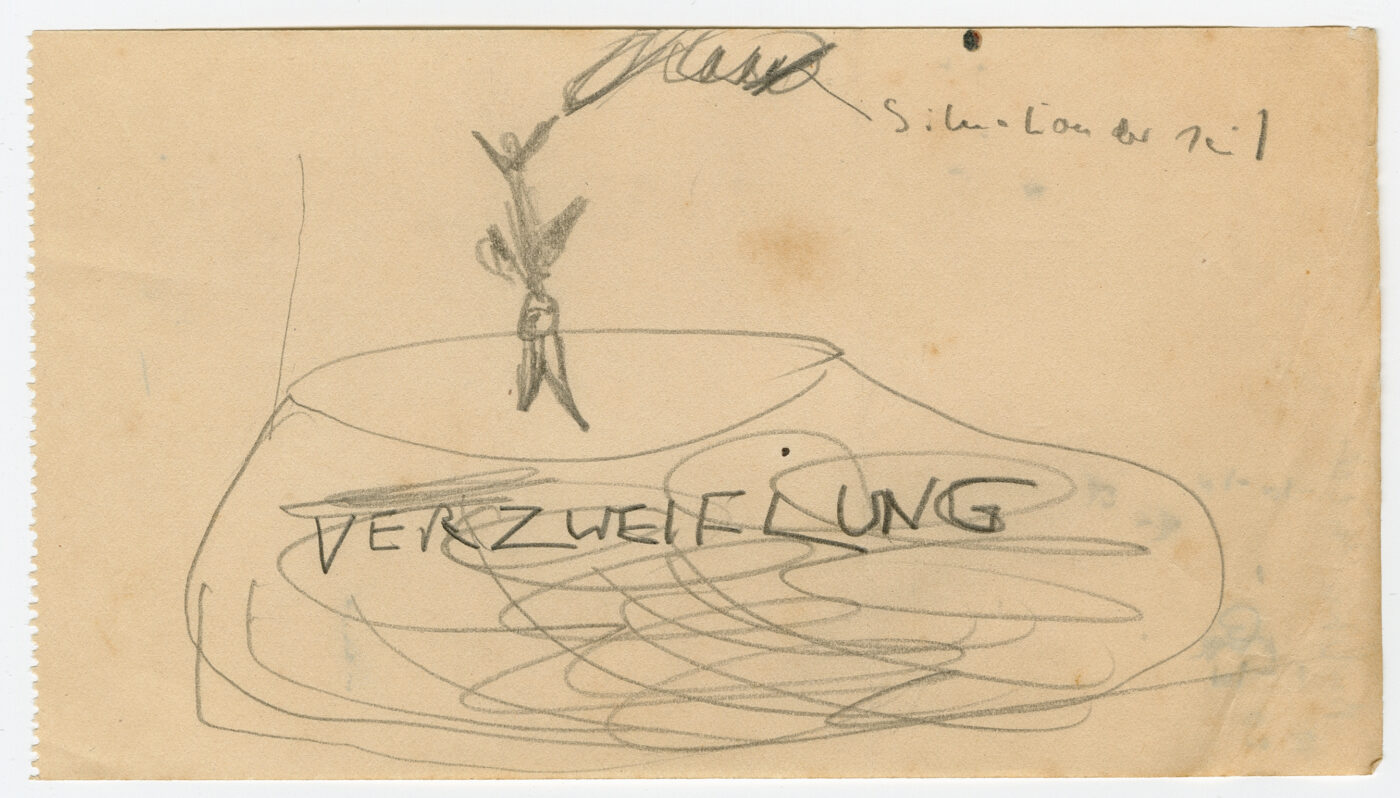

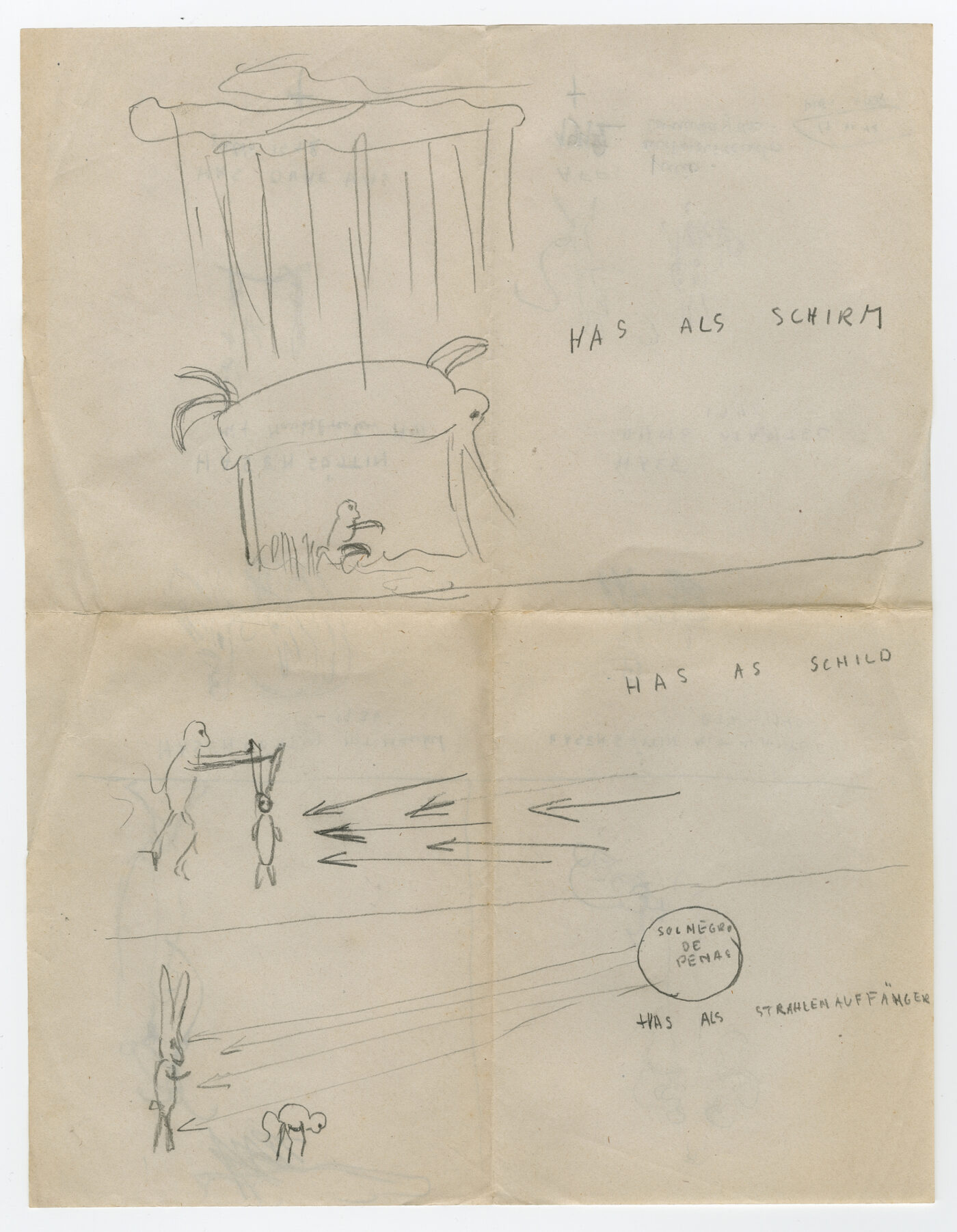

Hilde Domins "Angsthase"

In Hilde Domins Nachlass finden sich weit über tausend Briefe, die sie mit ihrem Mann Erwin Walter Palm gewechselt hat: von den Anfängen ihrer Beziehung in Heidelberg über die Zeit im Exil in Italien und Santo Domingo bis zu ihrer endgültigen Rückkehr nach Deutschland. Als Palm in den 1940er Jahren als Archäologe und Kunsthistoriker den lateinamerikanischen Kontinent bereisen darf, bleibt sie einsam auf der für sie fremden Karibik-Insel zurück. In ihren Briefen gibt sie sich den Kosenamen „Hase“, „Has“ und „Häschen“. Er ist „Affe“, „Aff“, „Äfflein“ und „Äffchen“.

Fotos: DLA Marbach

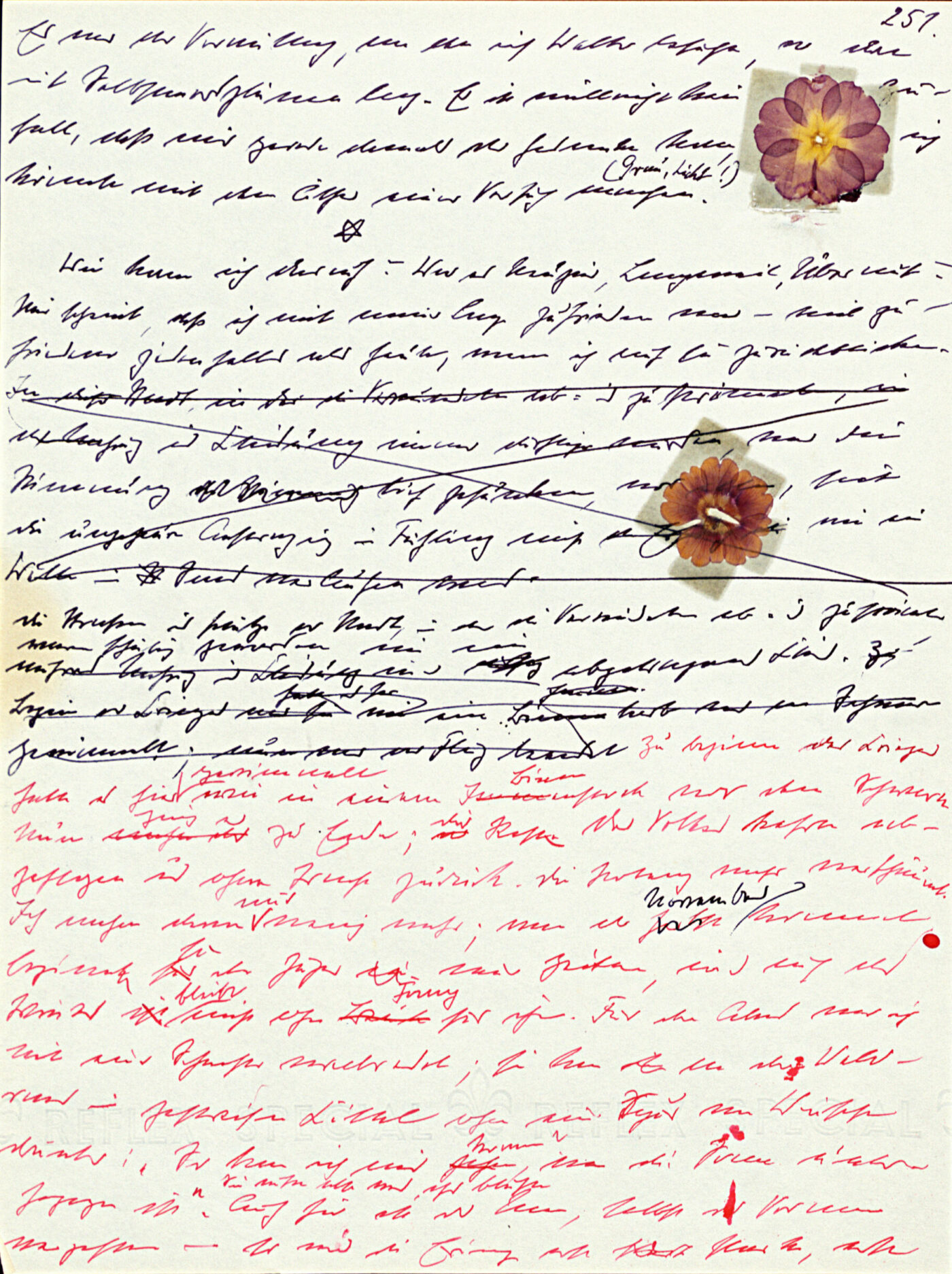

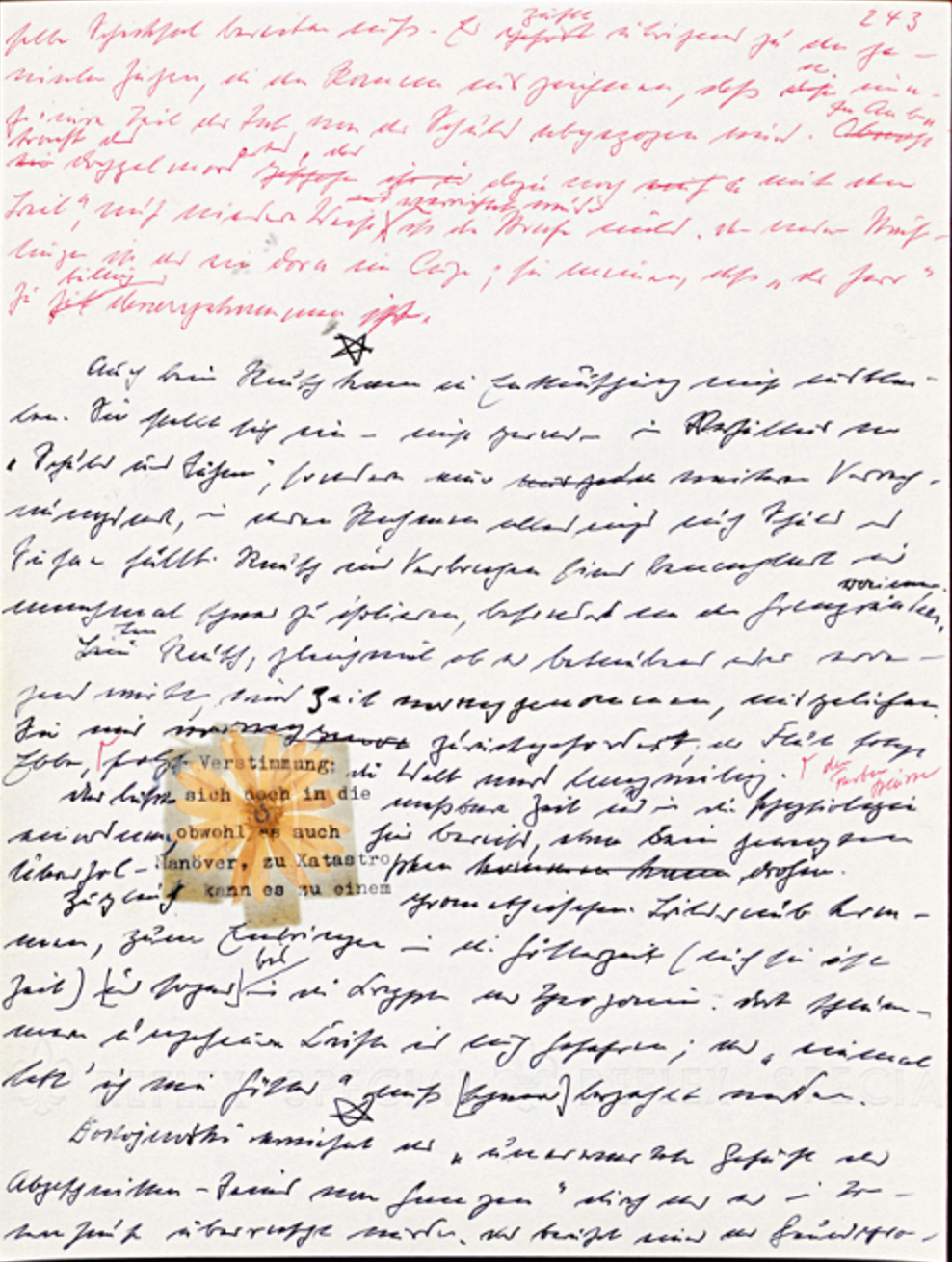

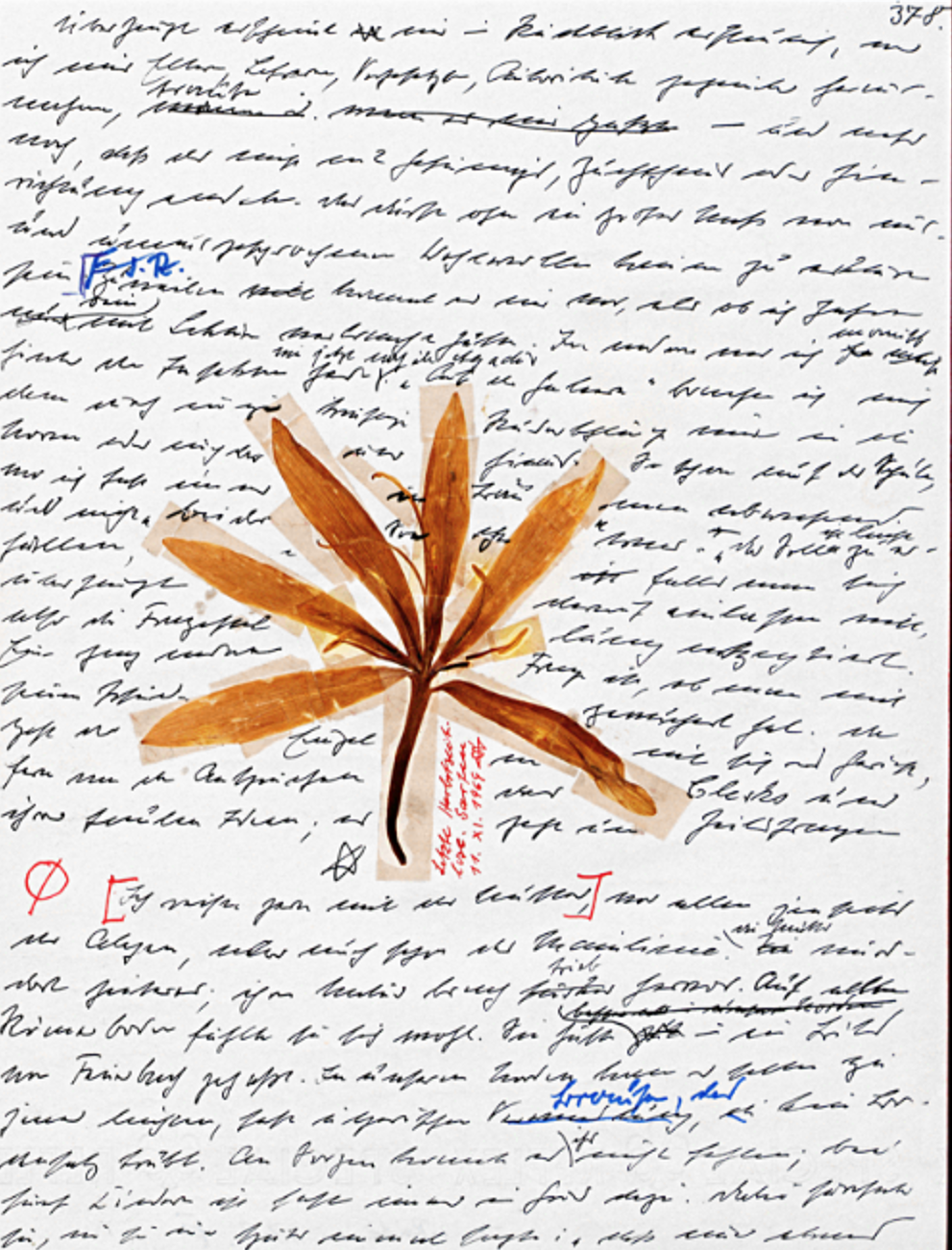

Ernst Jüngers Klebe-Manuskriptseiten zu "Annäherungen. Über Drogen und Rausch"

Jünger hat Mitte der 1930er Jahre damit begonnen, Fundstücke aller Art in seine Tagebücher und auf seine Manuskriptblätter zu kleben – vor, während und nach dem Schreiben. Steffen Martus hat das Jünger’sche Klebe-Verfahren so gedeutet: „Auch die Textphysiognomie der Manuskripte dokumentiert das Bruchstückhafte des literarischen Unterfangens wie die Sehnsucht nach einer weitest möglichen Verschlingung von Papier, Schrift und Welt. Denn zumal die späten Werke wie die Strahlungen entstehen aus einem Konvolut von Blättern, Notizzetteln und Textsorten jeglicher Art (Hotelrechnungen, Werbebroschüren, Zeitungsausschnitte, Buchseiten, Besprechungen etc.) und selbst wenn der Stoff in gleichmäßig fortlaufenden Zeilen gebändigt ist, durchbricht Jünger nicht nur die Linearität des Textflusses, sondern auch die Zweidimensionalität des Blatts durch scheinbar willkürlich mit Klebestreifen eingefügte Naturobjekte, durch gepresste Blüten und Blätter, Vogelfedern oder Insekten – im Manuskript der ‚Schere‘ schmückt er jedes Blatt auf diese Weise. Jünger stört auf vielfältige Art die Logik der Schrift, um eine in der Poesie verborgene Energie freizusetzen. Man muss dieses mit seherischem Pathos formulierte Anliegen nicht akzeptieren, und auch an der Relevanz einer inhaltlichen Auseinandersetzung mit Jüngers Schriften ändert das nichts. Aber man sollte die literarische Geste zur Kenntnis nehmen und auch diese Ebene in die Analyse einbeziehen. In einem Brief an einen seiner Interpreten fasst Jünger den damit verbundenen radikalen Anspruch zusammen: ‚Das Wort kann das schweigende Sein, dem es entstammt, nie wirklich erfassen. Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis, und zum Vergänglichen gehören auch Sprache und Wort. Daher auch die Sorge, daß es nicht genüge – Fassungen umkreisen das Unfaßbare und können es nur aussparen.'“

Jüngers Einklebungen sind augenscheinlich Varianten des Immergleichen, die einen Bedeutungsüberschuss erzeugen. Sie sind Reste der Wirklichkeit in der Literatur und unmittelbare Zeugen der Zeit: „Für ein Tagebuch sind, ähnlich wie bei der täglichen Ernährung, auch Ballaststoffe wichtig – haben sie keinen literarischen, so doch dokumentarischen Wert“. Sie sind Teile einer Sammlung, die im Medium des Schreibens ihren Platz hat, durch die Schrift ihre Ordnung erhält und mit ihr ein Buch der Welt wird, Schmuck eines Werk-Kosmos und elementarer Bestandteil eines Gartens. Vor allem aber entsprechen sie einem literarischen Verfahren, für das Jünger seit dem „Abenteuerlichen Herz“ 1929 immer wieder die Traumarbeit zum Vorbild erklärt, welche die Ordnung zwischen den Dingen unaufhörlich neu herstellt, verschiebt, verdichtet und überlagert: „Das Gedicht ist ein Traum, den die Sprache verständlich anordnet.“

Fotos: DLA Marbach

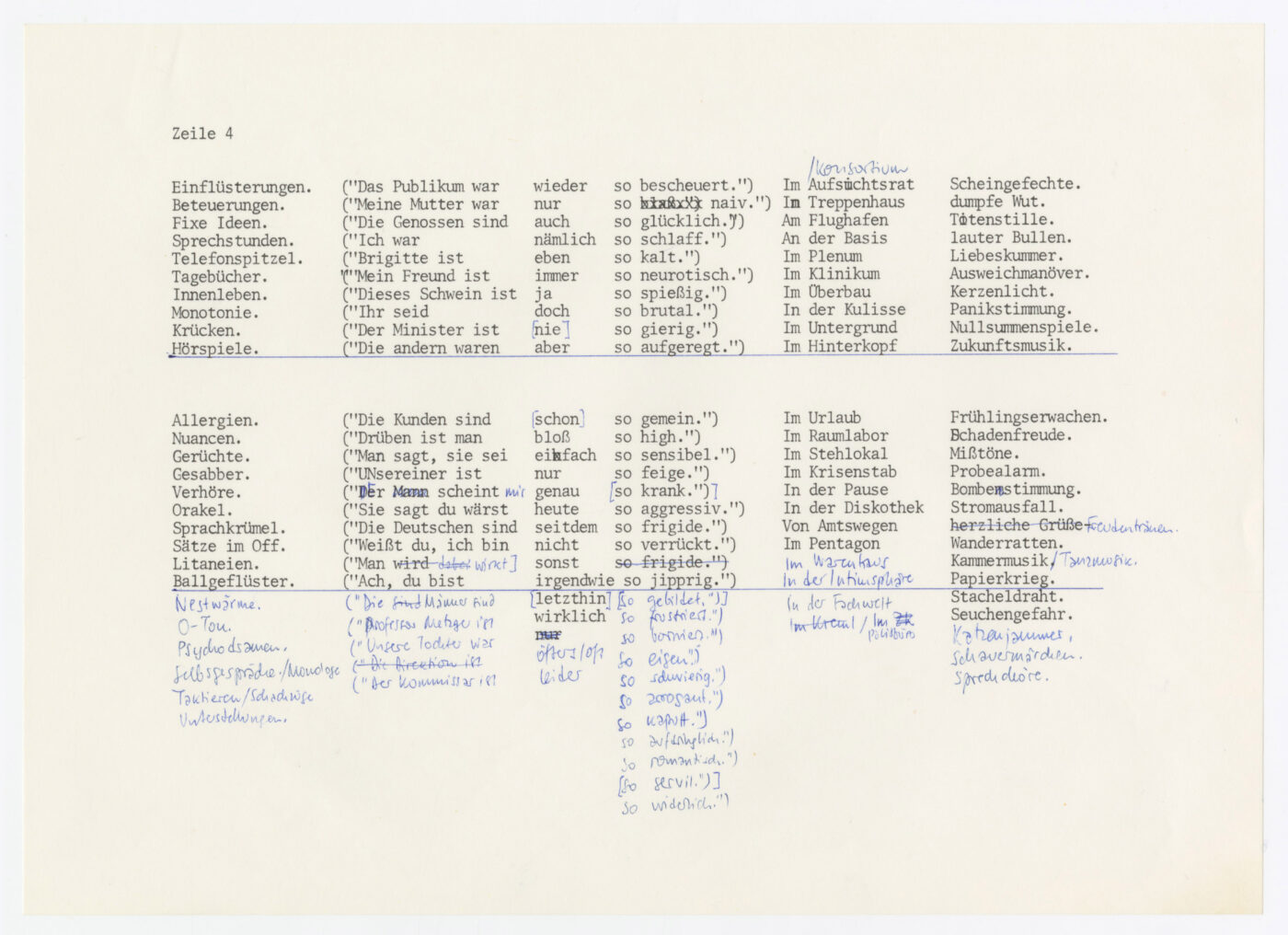

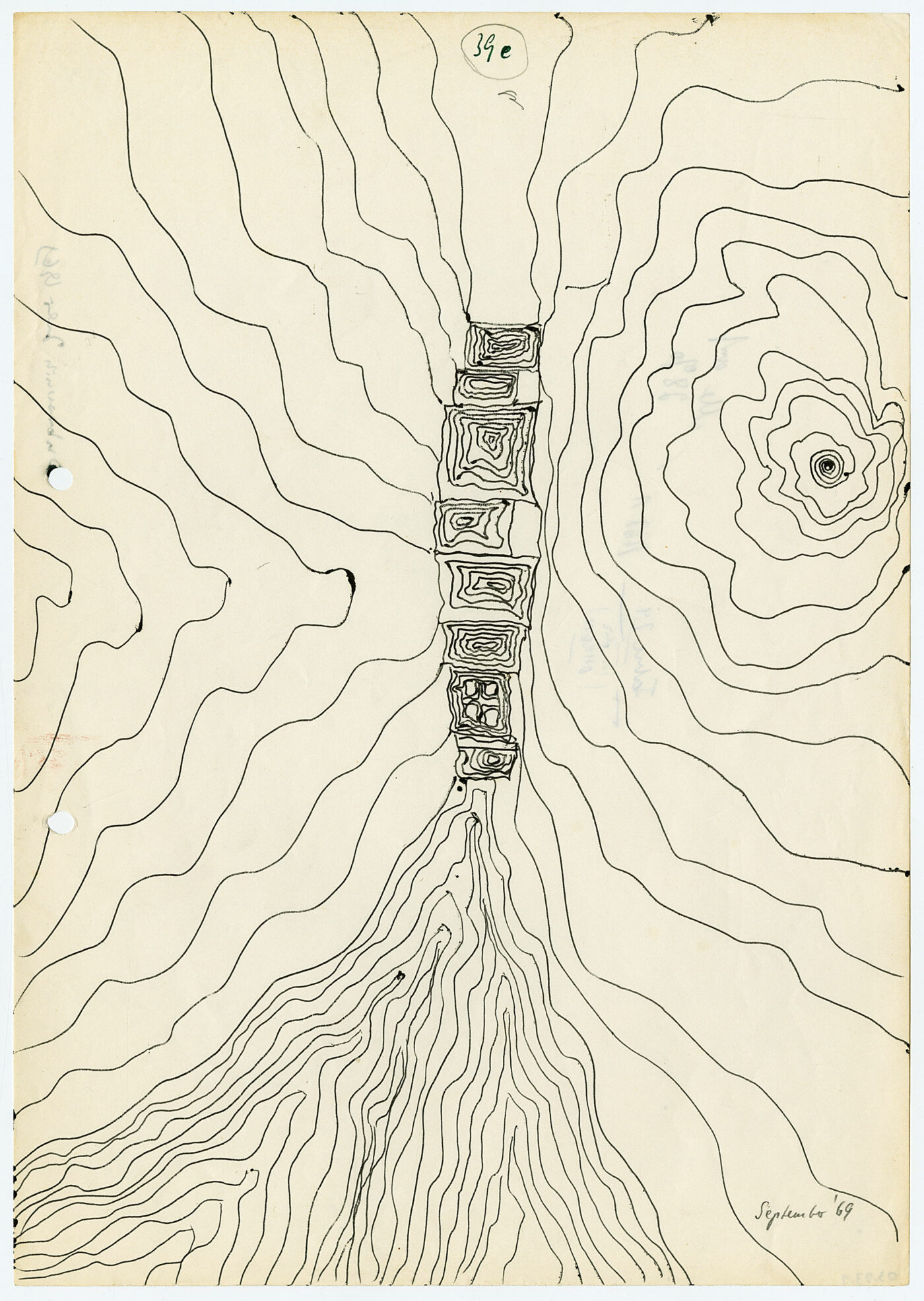

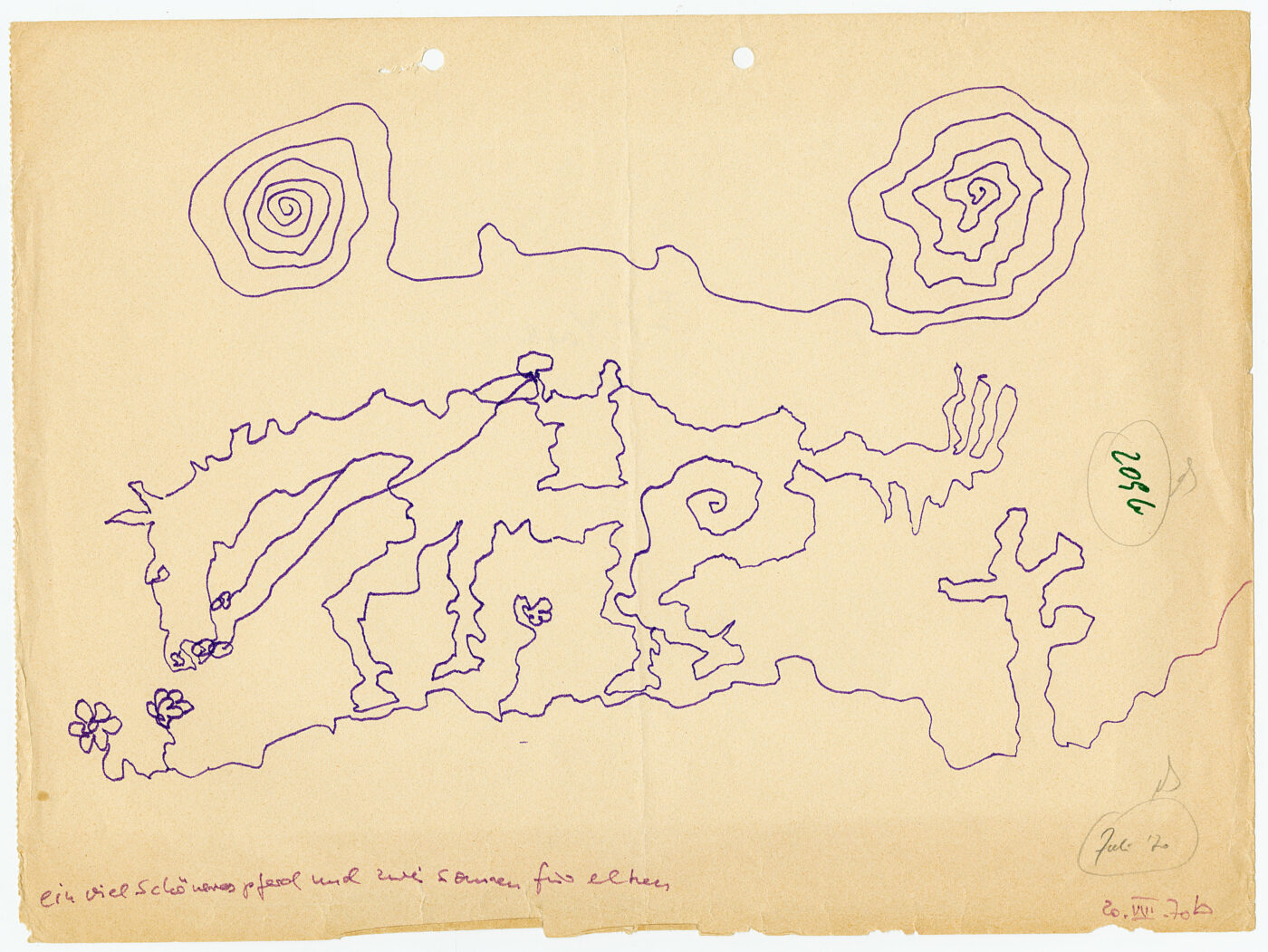

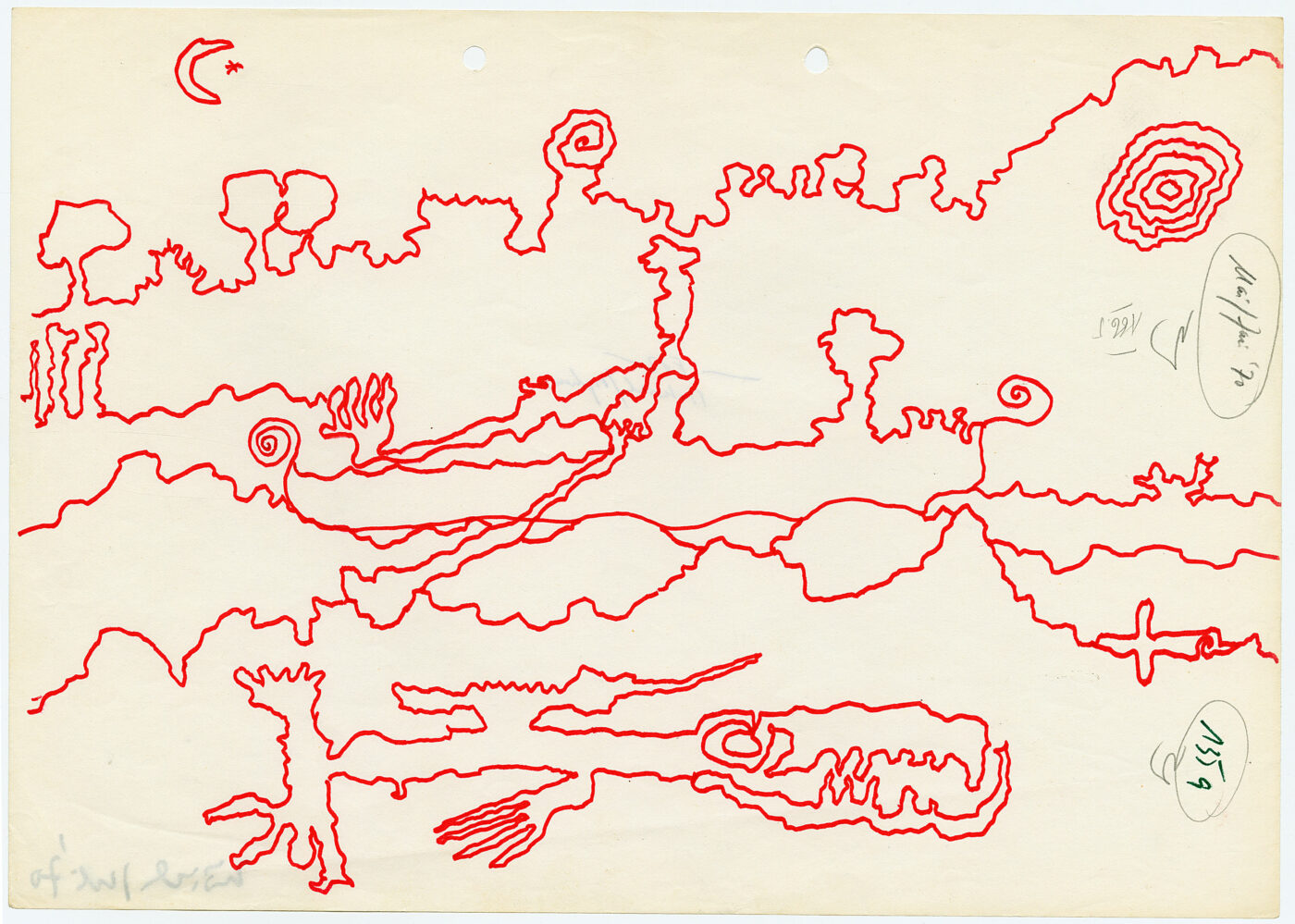

Bernward Vespers Zeichnungen aus dem Manuskript von "Die Reise"

Bernward Vespers Romanessay „Die Reise“ entstand parallel zu Ernst Jüngers „Annäherungen“. Dem März-Verlag hatte Vesper im Sommer 1969 das Buch als Dokument eines 24-stündigen LSD-Trips angekündigt, in dessen Verlauf sowohl „Aufzeichnungen aus der momentanen Wahrnehmung“ auftauchen als auch Reflexionen über die zurückliegenden 30 Jahre in Vespers Leben. Vesper wollte die erste Niederschrift mit Hilfe von diktierten Tonbändern umarbeiten, so dass der Roman noch unvermittelter würde. Das Manuskript blieb allerdings Fragment – Vesper hat 1971 Suizid begangen – und wurde erst 1977 von seinem Verleger Jörg Schröder veröffentlicht.

Diesen Versuch, „das Unbewusste“ schreiben zu lassen, sieht man auch an den Zeichnungen, die Vesper seinem Manuskript beigelegt hat. Er hat sie ohne Pause in einer Linie durchgezeichnet. „Ich werde eine Zeichnung in einem Zug machen … ohne abzusetzen … eine Linie, ohne Pause!“, hatte ein Proband in einer klinischen Studie in den 1950ern unter LSD-Einfluss protokolliert. Albert Hofmann, der Erfinder des LSD, beobachtete an sich selbst „unerhörte Farben- und Formenspiele, die hinter den geschlossenen Augen andauerten, kaleidoskopartig sich verändernden bunten phantastischen Gebilde in sich öffnend und wieder schließenden Kreisen und Spiralen“.

Fotos: DLA Marbach

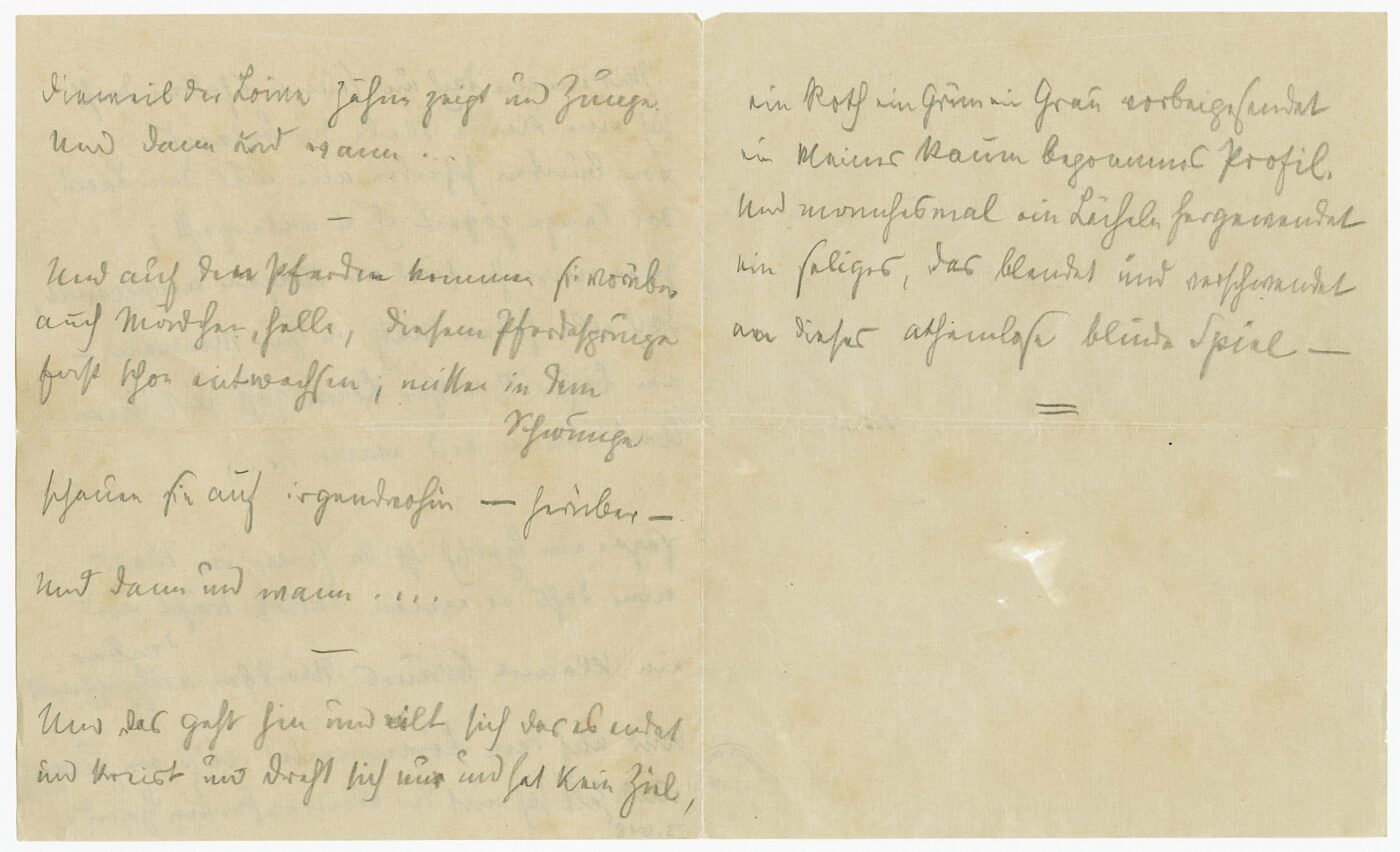

Rainer Maria Rilkes Satzzeichen

‚Interpunktionen‘ – Satz- oder Wortzeichen, nach dem lat. ‚interpunctio‘, ‚Trennung durch Punkte‘ – machen die syntaktische, inhaltliche und morphologische Struktur eines Textes deutlich. Sie gliedern Texte, markieren Pausen und Betonungsbögen. In der lateinischen Literatur gab es tief-, mittel sowie hochgesetzte Punkte, die kurze, mittellange Pausen und das Satzende zeigten. Seit dem Mittelalter sind Komma, Virgel („/“) und Semikolon überliefert. Heute verwenden wir Punkt, Komma, Gedanken- und Bindestrich, Doppelpunkt, Strichpunkt, Anführungszeichen, Apostroph, Frage- und Ausrufezeichen, Schrägstriche, Sternchen, Klammern, Leerzeichen und Auslassungspunkte. Jedes dieser Satzeichen ist eine Kippfigur zwischen Bild und Schrift. ohnezeichenwärelesenschwierigebensowiedascshreibenweilallesbetonungslosineinanderfließenwürdeeinebuchstabenschnurohnegliederpinkteundkommaskaumwahrnehmbar. Rilke strukturiert in seinen Gedichtabschriften, die er befreundeten Leser:innen schenkt, das Gedicht mit Hilfe der Satzzeichen über die Versgrenzen hinaus. Sie sind die Ebene, die er zwischen die Sprache und das Metrum schiebt und die er betont, indem er sie untereinander aufs Papier schreibt und ihnen einen eigenen Platz gibt. Sie stehen bei ihm für die Finger, mit denen wir den Rhythmus eines Gedichts betonen können, sind Gestik, Mimik, Körper eines Gedichts.

Fotos: DLA Marbach

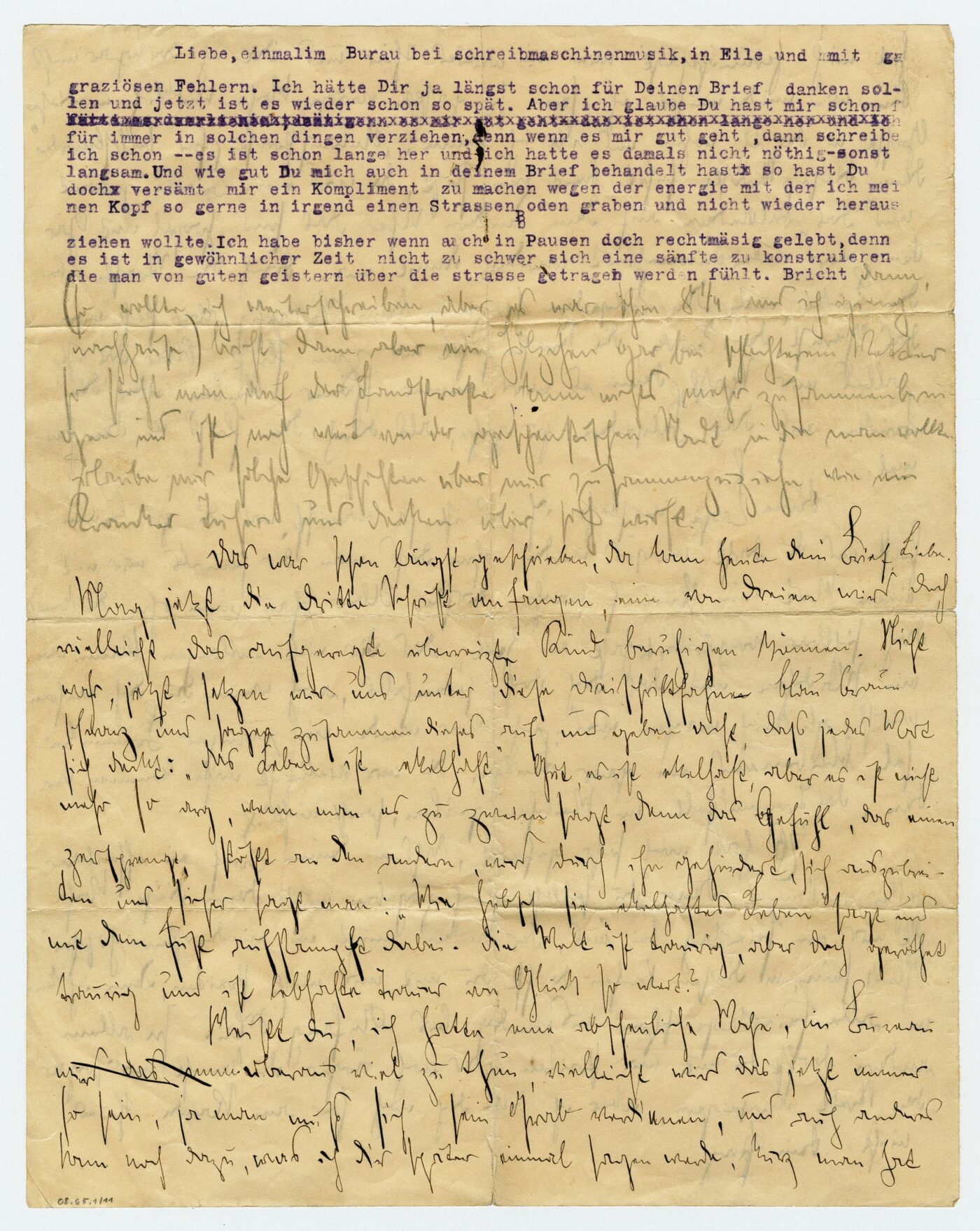

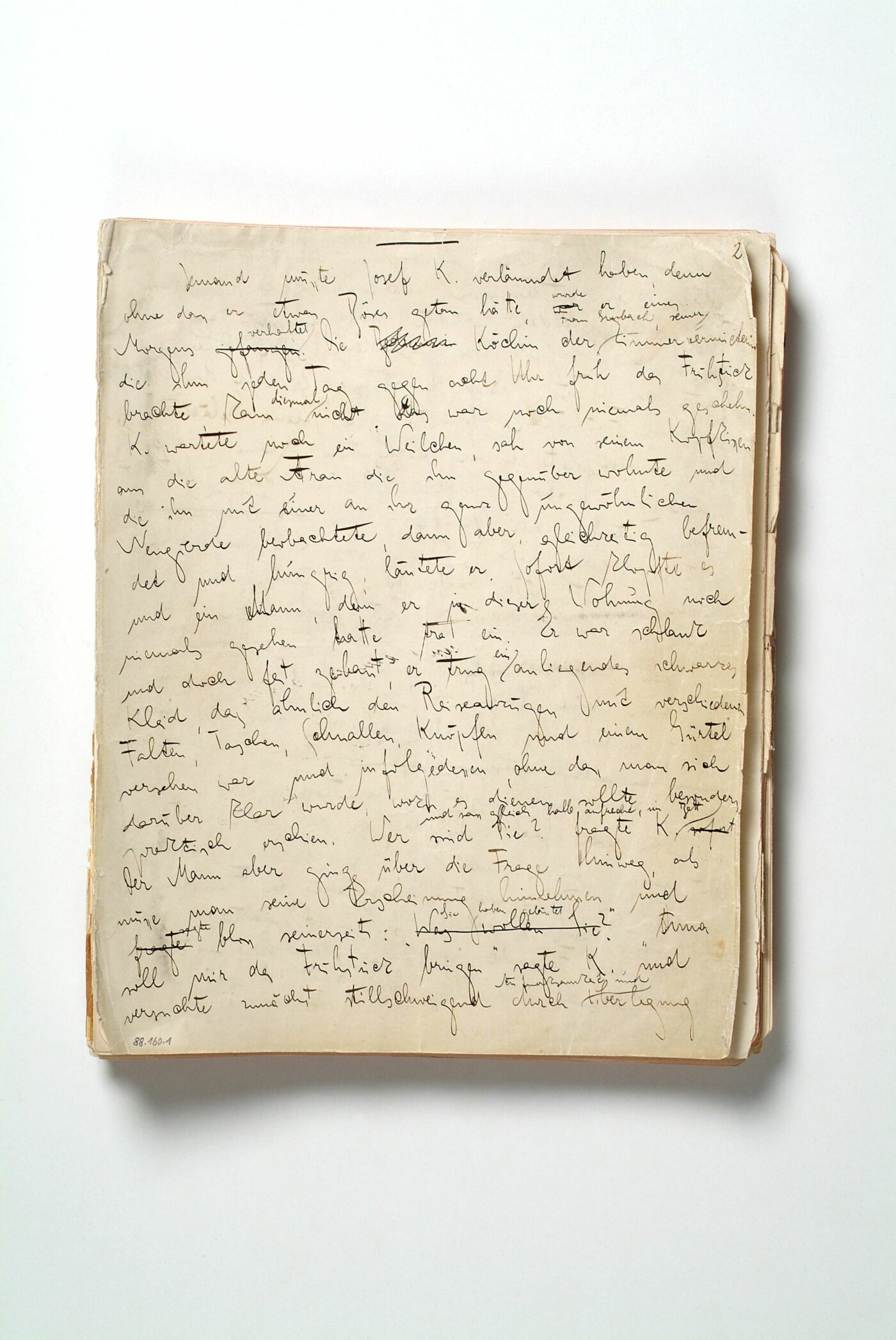

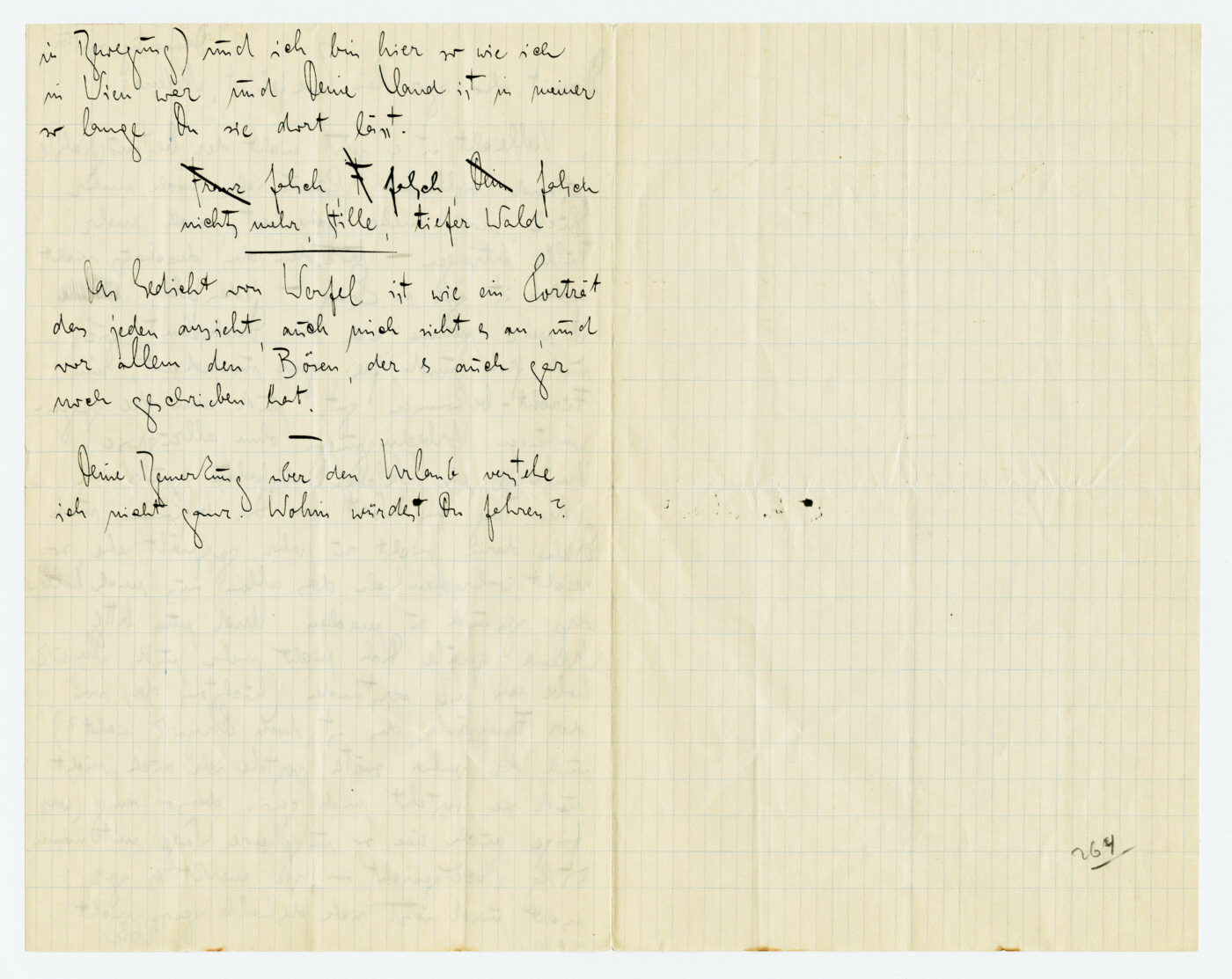

Franz Kafkas Buchstaben

In seinem Brief an Hedwig Weiler vom Herbst 1907 mischt Franz Kafka die Schreibmaschinenschrift und die Kurrent, die damals übliche deutsche Schreibschrift. Da der frisch gebackene Jurist im selben Jahr bei der Prager Dependance der Triester Versicherungsgesellschaft „Generali“ angestellt wurde, begann er Italienisch zu lernen und in die lateinische Schrift zu wechseln und so die Buchstabenformen zu entwickeln, die für ihn charakteristisch sind und die heute so berühmt sind, dass drei Schriftfonts nach ihnen entwickelt worden sind: Franz Kafka von David Uebel, Kafka von Julia Bausenhardt und FF Mister K von Julia Sysmäläinen.

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.