Das erste Mal, nie wieder, déja-vu, plötzlich, kurz davor. Oft stehen Augenblicke im Mittelpunkt eines literarischen Textes. Sie scheinen die Zeit außer Kraft zu setzen, unendlich zu dehnen oder zum Punkt zu verdichten.

In einem Literaturarchiv werden diese literarischen Augenblicke oft sichtbar und um den historischen Zufall erweitert: „punctum, das bedeutet auch: Stich, kleines Loch, kleiner Fleck, kleiner Schnitt — und Wurf der Würfel.“

Roland Barthes in „Die helle Kammer. Bemerkung zur Photographie“: „Das punctum einer Photographie, das ist jenes Zufällige an ihr, das mich besticht (mich aber auch verwundet, trifft).”

Foto: DLA Marbach

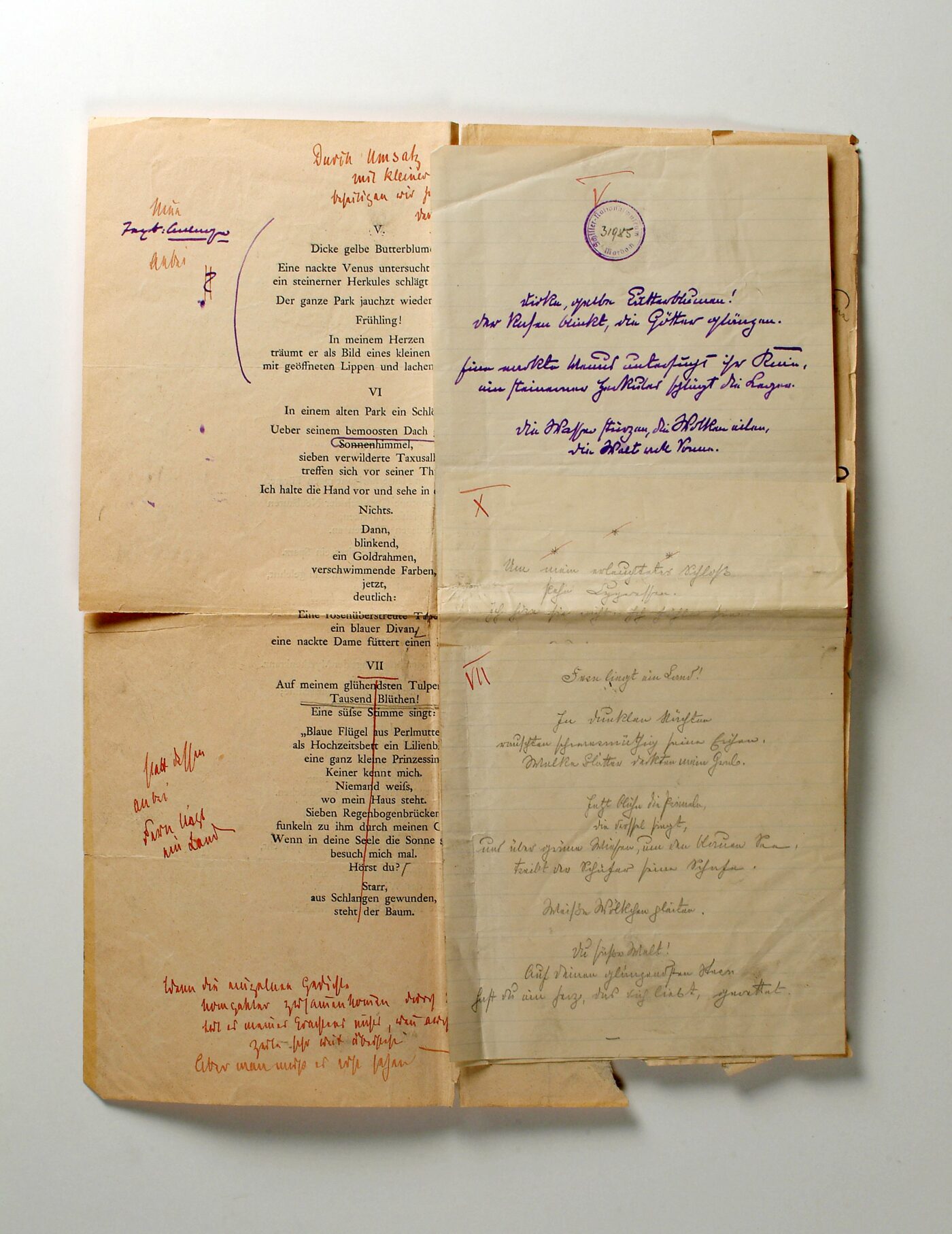

„Wenn die einzelnen Gedichte kompakter zusammenkommen durch kleineren Satz tut es meines Erachtens nichts, wenn auch eine oder die Zeile sehr weit übersteht Aber man muß es erst sehen“

… weiter lesen:

im zweiten Heft des „Phantasus“ 1899 (nach der Vorabveröffentlichung im „PAN“ gibt Holz die ersten 100 Gedichte des „Phantasus“ in zwei Heften heraus)

… mehr wissen:

+ Arno Holz wird bis zu seinem Tod am „Phantasus“ weiterschreiben. In der Nachlassausgabe 1961/62 umfasst der „Phantasus“ dann 1.584 Seiten. In Zeilen umgerechnet: rund 47.500 Augenblicke der Phantasie.

+ Hinter der Figur des Phantasos steht für Arno Holz das Gemälde „Der arme Poet“ von Carl Spitzweg: Der verhungernde Dichter verliert im tiefsten Elend nicht seinen Glauben an die Schönheit.

+ Parallel zum „Phantasus“ veröffentlicht Arno Holz ein theoretisches Programm: „Die Revolution der Lyrik“. Die Hauptmittel dieser die Lyrik erneuernden Revolution sind für Holz zum einen die Zeile, die jeweils ihren eigenen Rhythmus setzt und keiner vorgegebenen Form folgt, zum anderen das Wort an und für sich, das nicht mehr als Bild für etwas anderes genommen wird.

+ Das erklärte Gegenmodell zu seiner Lyrik ist für Arno Holz die Lyrik von Stefan George: „Noch nie waren so abenteuerlich gestopfte Wortwürste in so kunstvolle Ornamentik gebunden“. Holz möchte in seiner Gleichung „Kunst = Natur – x“ das „x“ so klein wie möglich halten.

+ Zusammen mit Johannes Schlaf als Ko-Autor hat Arno Holz auch das Drama zu revolutionieren versucht: Der „Sekundenstil“ erzeugt Gegenwart anstatt die Vergangenheit noch einmal darzustellen.

1889, Frühling: eine der Druckfahnen für die ersten Gedichte des „Phantasus“, die Arno Holz (1863–1929) in der Kunstzeitschrift „PAN“ veröffentlicht

In der griechischen Mythologie ist Phantasos einer der Söhne des Schlafgottes Hypnos. Anders als seine Brüder Morpheus und Phobetor, die sich in Menschen und Tiere verwandeln, belebt Phantasos alles, was keine Seele hat: Erde, Wasser, Stein, Papier. Wie Phantasos schenken die Gedichte von Holz Zeile für Zeile und Augenblick für Augenblick einer immer neuen Erscheinung das Leben. Durch den auffälligen Satz um eine Mittelachse besitzt jede Zeile ihr ganz eigenes Lautbild und gibt dabei zugleich dem Gedicht buchstäblich seine innere Mitte.

Foto: DLA Marbach

Von dieser Totenmaske wird der Künstler Max Klinger durch einen Abguss eine weitere herstellen – mit gerader Nase. Die Totenmaske wird Grundlage seiner Porträtskulpturen. mehr

1900, 27. August: Totenmaske von Friedrich Nietzsche (1844–1900)

Der 55-jährige Philosoph ist, als er am 25. August in Weimar stirbt, seit elf Jahren krank. Die Geschlechtskrankheit Syphilis, vermutet man, soll ihm den Verstand geraubt haben. Hinzu kommen mehrere Schlaganfälle. Mit Nietzsches Tod beginnt das lange Jahrhundert seiner ungeheuren Wirkung: „Sage mir, was du brauchst, und ich will dir dafür ein Nietzsche-Zitat besorgen.“ (Kurt Tucholsky) Zwei Tage nach Nietzsches Tod nahmen der Künstler Curt Stöving und der Kunstmäzen Harry Graf Kessler im Auftrag von Nietzsches Schwester Elisabeth in einer halbstündigen Prozedur diese Totenmaske ab, was allerdings misslang: Der Gipsabdruck riss über der rechten Augenbraue, die Nase verschob sich.

Foto: DLA Marbach

… mehr wissen:

+++ Was ist für Rilke eine Stunde? Der 27-jährige Rilke – wie Kafka in Prag aufgewachsen und studierter, allerdings nicht examinierter Jurist – führt kein Leben, das durch feste Orte und Zeiten bestimmt ist: Er reist viel und tut selten etwas anderes als schreiben. Auch als er im Herbst 1901 die Malerin Clara Westhoff heiratet und in Westerwede ein Haus kauft, ändert sich daran nichts. Im Sommer 1902 reist er nach Paris, 1903 nach Italien, von wo er der älteren Brieffreundin Ellen Key erklärt: „Ich weiß, dass ich sterbe, wenn ich mehr als ¾ des Tages in kalten Bureau-Zimmern Zahlen schreiben soll“. Stattdessen formuliert Rilke für sich und andere poetisch-philosophische Arbeitsprogramme. Clara Westhoff schickt er vor der Ehe einen Beutel Hafergrütze samt Zubereitungshinweis – er rät zum doppelwandigen Patent-Kochtopf ‚Kann alles‘: „Übrigens, Sie wissen, dass ich mir vor jenem reich geträumten Abendbrot einen fleißigen Tag gedacht habe, nicht wahr?“

+++ Schon 1899 hat Rilke in seinem Tagebuch festgehalten: „Ein jeder Tag soll und muss seinen Sinn haben und erhalten soll er ihn nicht vom Zufall, sondern von mir“. Und ein Jahr früher: „Alle die großen Haupt- und Staatsaktionen der Weltgeschichte kannst du sehen an einem einzigen Abendhimmel, festlicher und furchtbarer, als sie sich je begeben haben. Wenn deine Seele aber nicht von diesen Vergangenheiten lebt und Bewegung auch dort bemerkt, wo sie nicht im Drängen der Massen sich ausprägt, hat sie Raum und Macht, in jeder Stunde eine ureigene Handlung zu erkennen, in welcher ernste und ruhige Kräfte ohne Pose und Prunk gebende Gesten tun.“

1903, Sommer: Seite aus einem Heft mit dem Gedichtzyklus „Das Stunden-Buch“ von Rainer Maria Rilke (1875–1926) für Lou Andreas-Salomé (1861–1937)

„Ora et labora“, „Bete und arbeite“ – unter diesem Motto wird das Leben der Benediktiner-Mönche zusammengefasst, deren Stundenbuch sieben Gebetszeiten am Tag und eine in der Nacht vorschreibt. In den beiden schwarzen Büchern, in denen Rilke „die Gebete“ seines „Stunden-Buchs“ für seine Lebensfreundin abschreibt, notiert er unter jedem Gedicht bis auf wenige Ausnahmen die poetischen Augenblicke der Entstehung oder auch gemeinsamen Lektüren der letzten Jahre: „am Abend des 20. September, als nach langem Regen die Sonne durch den Wald ging und durch mich“ oder „am gleichen Abend, als wieder Wind und Wolken kamen“.

Das zweite Heft schickt er ihr am 21. August 1903, am Tag seiner Abreise nach Rom: „ich werde diese Bruchstücke anders lesen, wenn ich weiß, dass das Ganze in Deinen Händen ruht, Du Gleichgewicht, – beschützt, angeschaut und zusammengefasst von Dir“.

Foto: DLA Marbach

Mit einem Dach und seinem Schatten dreht / sich eine kleine Weile der Bestand / von bunten Pferden alle aus dem Land, / das lange zögert eh es untergeht; / zwar manche sind an Wagen angespannt, / doch alle haben Muth in ihren Mienen – / ein böser rother Löwe geht mit ihnen / Und dann und wann …. // Sogar ein Hirsch ist da so wie im Wald / nur daß er einen Sattel trägt und drüber / ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt / Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge / und hält sich mit der kleinen heißen Hand, / dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge. / Und dann und wann … // Und auf den Pferden kommen sie vorüber / auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge / fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge / schauen Sie auf irgendwohin – herüber – / und dann und wann …. // Und das geht hin und eilt sich das es endet / und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel, / ein Roth ein Grün ein Grau vorbeigesendet / ein kleiner Raum begonnenes Profil. / Und manchesmal ein Lächeln hergewendet / ein Seliges, das blendet und verschwendet / an dieses athemlose blinde Spiel –«

1905/1906, Winter: „Das Karusell“ von Rainer Maria Rilke (1875–1926) für Katharina und Anton Kippenberg

„Mit einem Dach und seinem Schatten dreht / sich eine kleine Weile der Bestand / von bunten Pferden alle aus dem Land, / das lange zögert eh es untergeht; / zwar manche sind an Wagen angespannt, / doch alle haben Muth in ihren Mienen – / ein böser roter Löwe geht mit ihnen / und dann und wann ein weißer Elefant.“ Rilke wiederholt den letzten Vers, sodass sich sein Gedicht-Karussell buchstäblich dreht. In der Abschrift für das befreundete Verlegerehepaar deutet er diese Drehung nur an und macht die beiden so zu seinen Mitspielern.

Foto: DLA Marbach

Der Untertan

Der Regierungspräsident stösst ein junges Mädchen mit dem Finger vor den Kragen. „Nietzsche“ sagt er dabei, (Buch hat N. erwähnt) und: „Sehen Sie, da quietschen Sie! Noch mal: Nietzsche. Ja, so was erfinden die Berliner. Früher sagte man Kille Kille. Aber Nietzsche ist noch besser. Ich mag die Berliner sonst nicht, das gute alte Preussen-[…] haben sie nicht mehr; aber in so was sind sie bedeutend.“

—

Monarchenmord. Frau Hessling: „Der Mörder müsste geköppt werden, ’n Urteil brauch’n mer garnich.“ Hiermit noch nicht zufrieden: „Die Fingernägel solld mer’n rausziehen {umklapsen} oder ihn egal mit Nähnadeln stechen oder ihn mit’n heessen Plätteisen brennen oder so …“

—

Automobil. Das Benzin, schlägt jemand vor, könnte parfümirt werden. Die Erfindung reizt P. aber „nee, das Volk soll den Gestank haben, wir wollen ihm zeigen, wer wir sind!“

—

D. (erzählt am Stammtisch von einer Geschäfts)reise im Coppi mit einem Amerikaner, den er gefragt hat: „Mögen Sie unseren Kaiser gern? – Möchten Sie ihn zum Präsidenten haben? – Sie kriegen ihn aber nicht; den behalten wir selber.“ – „Ich habe mit dem Amerikaner ein politisches Gespräch geführt. Amerika hat grosse Sympathien für Deutschland“

Auf der Fahrt nach Italien

Zu einer argentinischen Dame: „Wir wollen mal ’ne Kompanie vorüberschicken, um Arg. zu kolonisieren.“

… mehr wissen:

+++ Mann erinnert sich an die Entstehung der Idee für diesen Roman: „1906 in einem Café unter den Linden betrachtete ich die gedrängte Menge bürgerlichen Publikums. Ich fand sie laut, ohne Würde, ihre herausfordernden Manieren verrieten mir ihre geheime Feigheit, sie stürzten massig an die breiten Fensterscheiben als draußen der Kaiser ritt. Er hatte die Haltung eines bequemen Triumphators. Wenn er gegrüßt wurde, lächelte er – weniger streng als mit leichtsinniger Nichtachtung. Ich brauchte sechs Jahre immer stärkerer Erlebnisse, dann war ich reif für den Untertan, meinen Roman des Bürgertums im Zeitalter Wilhelm des Zweiten“.

+++ Als der Roman endlich 1914 fertig wird, verhindert der Ausbruch des Ersten Weltkriegs seine Veröffentlichung. „Der Untertan“ darf erst 1918 erscheinen.

1909, November: Stichwortsammlung von Heinrich Mann für den Roman „Der Untertan“

Zwei der möglichen Szenen von Manns „Geschichte der öffentlichen Seele unter Wilhelm II“: „Der Regierungspräsident stösst ein junges Mädchen mit dem Finger vor den Kragen. ‚Nietzsche‘ sagt er dabei, (Buch hat N. erwähnt) und: ‚Sehen Sie, da quietschen Sie! Noch mal: Nietzsche. Ja, so was erfinden die Berliner. Früher sagte man Kille Kille. Aber Nietzsche ist noch besser.’“ Und: „Automobil. Das Benzin, schlägt jemand vor, könnte parfümirt werden. Die Erfindung reizt P. aber ‚nee, das Volk soll den Gestank haben, wir wollen ihm zeigen, wer wir sind!‘“

Foto: DLA Marbach

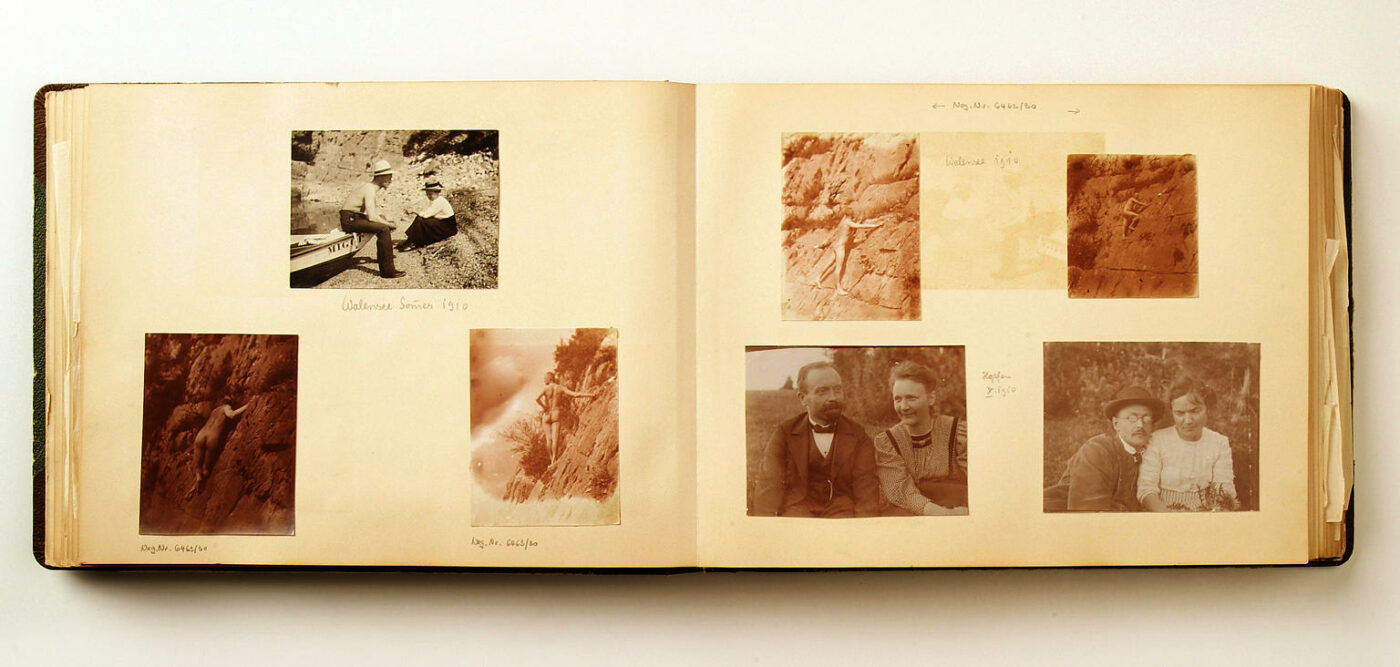

1910, Ende Juli: Hermann Hesse (1877–1962), beim Nacktklettern in Amden am Walensee fotografiert von seiner Frau Mia (1868–1963)

Schon 1907 beschrieb Hesse eine Nacktwanderung: „Ich suchte hohe, steile Felskuppen auf, von denen ich senkrecht tief in die warme Meerbläue hinabschauen konnte, ich gab den kühnen Felsformen kühne Namen und freute mich an jedem roten Riss, den meine fahle, weiche Haut bekam. Es waren vergnügte, kindisch vergnügte Stunden.“ 1910 allerdings erkältet er sich: „[ich] brachte aber nur Schnupfen, Halsweh und dergleichen heim.“ Ehefrau Mia, die erste Berufsfotografin der Schweiz, hat drei Augenblicke dieser Kletterei bewahrt.

Foto: DLA Marbach

… mehr sehen: Fotografie, die Kirchner von Döblin machte:

Foto: DLA Marbach

Wohl 1913: Alfred Döblin (1878–1957), gezeichnet von Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938)

Über ein Dutzend Mal hat Kirchner Döblin gezeichnet, gemalt und fotografiert. Seit zwei Jahren führte dieser in Berlin Mitte eine Kassenpraxis. Von Kirchner ließ er zwei seiner Texte illustrieren, „Das Stiftsfräulein und der Tod“ und „Komtesse Mizzi“.

Foto: DLA Marbach

Gestern bin ich früh aufgestanden. Ich schaute zum Fenster hinaus. In der Ferne, über dem Waldrücken war der Himmel glühend rot. Es war noch vor Sonnenaufgang, die Welt war kalt und dunkel. Das Hochgebirge zeichnete sich mit seinen zackigen Gipfeln herrlich-groß und dunkel im brennenden Morgenrot ab. Ich zog mich rasch an, und ging hinunter, um in den wundervollen, frischen Wintermorgen hinauszugehen. Der ganze Himmel war voll rötlichen Gewölkes. Im Dorf, das nur wenige Schritte von unserer Stadt entfernt ist, war die glänzende, rosige Straße voll Schulkinder, die eilig zur Schule liefen. Rührend erschienen mir die zahlreichen jungen Gestalten in ihrer Emsigkeit in dem goldenen Morgen, der silberig glänzte. Eine seltsame, jugendliche Klarheit wehte, gleich einem frischen Wind, durch die Gasse. Auch wehte ja der Morgenwind und einige welke Blätter fingen über die Straße an zu tanzen. Prächtig schimmerte der Glanz des Göttermorgens durch die Äste der kahlen Bäume. Ich atmete aus voller Brust die köstliche Luft ein, einige Häuser schimmerten grünlich, andere strahlten in süßem, reinem Rosarot, und das Grün der Wiesen war so frisch. Aus der Nacht und ihrem Dunkel war alles hell und unsäglich freundlich aufgestanden. Die Gesichter der Menschen leuchteten so morgendlich. Die Augen blitzten und glitzerten, und am Himmel schimmerten noch die Sterne in überirdischer, verzehrender Schönheit. Überall ein Glanz und ein Wind. Der Wind fegte daher wie jugendliche Hoffnung, wie neue, nie empfundene Zuversicht. Alles bewegte sich, die Wäsche flatterte und knatterte, der Eisenbahnrauch flog auf und verlor sich. Auch ich verlor mich. Ich war wie verzaubert, wie neu geboren, und voll Entzücken schaute ich zum Morgenrot hinauf, wo das selige, goldene Gewölke schwamm. In Herrlichkeit und in Seligkeit zerrinnend löste es sich auf, und da trat die Sonne hervor, der Tag war da.«

1914, Frühling: „Der Morgen“, Manuskriptblatt von Robert Walser (1878–1956)

Walser schreibt seine Prosastücke für den Band „Kleine Dichtungen“ alle so, dass immer eines auf ein Blatt passt (später wird er mit den „Mikrogrammen“ auf noch kleinere Zettel in noch winzigerer Schrift schreiben). Die letzten Sätze: „Alles bewegte sich, die Wäsche flatterte und knatterte, der Eisenbahnrauch flog auf und verlor sich. Auch ich verlor mich. Ich war wie verzaubert, wie neu geboren, und voll Entzücken schaute ich zum Morgenrot hinauf, wo das selige, goldene Gewölke schwamm. In Herrlichkeit und in Seligkeit zerrinnend löste es sich auf, und da trat die Sonne hervor, der Tag war da.“

Foto: DLA Marbach

1916, April: Zeichnung von Hermann Hesse (1877–1962)

Wegen einer Schreib- und Lebenskrise sucht Hesse den Luzerner Psychiater Josef Bernhard Lang auf, der ihm rät, seine Träume zu zeichnen. Er versucht die „nur äußerst dünnen, zerfließenden Reste von Bildern“ und die „flüchtigen, gleichsam übereinander photographierten Bilderreihen“ festzuhalten. Als „windige Gestalt“ beschreibt er sich selbst: „im Charakter schwankend, haltlos, bald stolz oder frech, bald kriecherisch, im Ganzen recht gemein!“

Foto: DLA Marbach

„Dorogája [Liebe], das siehst Du also wars, worauf ich seit drei Jahren durch meine wachsame Natur vorbereitet und vorgewarnt war: nun hat sie’s schwer, schwer durchzukommen, da sie in dieser langen Frist sich in Hülfen und Correkturen und unmerklichen Richtigstellungen auszugeben hatte; und ehe der jetzige, grenzenlos schmerzhafte Zustand mit allen seinen Complikationen sich ausbildete war sie schon durch eine schleichende intestinal-Grippe mit mir gegangen. Und jetzt, Lou, ich weiß nicht wie viel Höllen, du weisst wie ich den Schmerz, den physischen, den wirklich grossen in meine Ordnungen untergebracht habe, es sei denn als Ausnahme und schon wieder Rückweg ins Freie. Und nun. Er deckt mich zu. Er löst mich ab. Tag und Nacht! Woher den Muth nehmen? Liebe, liebe Lou, der Arzt schreibt Dir, Frau Wunderly schreibt Dir, die hülfreich hierher gekommen ist für ein paar Tage. Ich habe eine gute verständige garde-malade und glaube den Arzt, der mich nun seit drei Jahren wiedersieht, dies mal zum vierten Mal, im Rechten. Aber. Die Höllen. Bei Dir, bei Euch, Lou, wie? Seid Ihr beide gesund, es weht etwas Ungutes in diesem Jahresschluss, Bedrohliches. Proschaj, Dorogája mojá [Lebe wohl, meine Liebe], D. Rainer“

1926, 13. Dezember: Rainer Maria Rilke (1875–1929) an Lou Andreas-Salomé (1861–1937)

Kurz vor seinem Tod am 29. Dezember schreibt der an akuter Leukämie erkrankte Rilke Lou Andreas-Salomé das erste Mal mit Bleistift.

Foto: DLA Marbach

Dein Weg ist nicht mehr der meine / Teut dir schwant, erkoren seist / Du im Braus der Nordland-Haine / Blut sei Inbegriff nicht Geist, / Prüfst Register und Gesichter; / Löschest aus die eignen Lichter, / Fährst vom Weltentempelhaus Deiner Kaiser, deiner Dichter [am Rand: ‚Deiner muß bleiben‘] / Brüllend, Teut, ins Dunkel aus. / Auch in mir hat es gesprochen / Schwer dröhnt alten Bundes Wort, / Alle meine Pulse pochen / Von dem Rufe: auf und fort! / Und ich folge und ich weine / Weine weil das Herz verwaist / Weil ein Tausendjahr vereist / Doch was auch im Ost erscheine / Feurig mich Ur-Vätern eine / Wo ich bin ist Deutscher Geist!

… mehr wissen:

+++ Wolfskehl schreibt am „Abgesang an die Deutschen“ von 1933 bis 1947: Hölderlins Gedicht entstand, als ein deutscher Staat nur als eine durch gemeinsame Sprache, Literatur und Philosophie begründete Idee existierte – Wolfskehls Gedicht entsteht zu einer Zeit, in der sich dieser Staat des ‚Geistes‘ durch eine menschenverachtende Ideologie selbst zerstört.

1935, 15. September: Manuskript des Gedichts „Der Abgesang" von Karl Wolfskehl (1869–1948)

Auf den Tag, an dem die Nürnberger Rassengesetze und damit die Grundlagen für die Diskriminierung und Verfolgung der Juden verkündet werden, datiert der jüdische Schriftsteller Wolfskehl, der schon 1933 ins Exil nach Italien gegangen ist und 1938 noch weiter weg nach Neuseeland gehen wird, seine Variation von Friedrich Hölderlins Gedicht „An die Deutschen“.

Foto: DLA Marbach

… mehr wissen:

+++ Seiner Frau Dora schreibt Benjamin in den Band : „Diese nach jüdischem Vorbild erbaute Arche für Dora“, und dem Freund Gershom Scholem: „Möchtest Du, Gerhard, für die Erinnerungen Deiner Jugend eine Kammer in dieser Arche finden, die ich gebaut habe als die faschistische Sintflut zu steigen begann.“

+++ In der kabbalistischen Deutung werden die Maße der Arche Noah – 30, 300 und 50 Ellen (Gen 6,15) – als hebräische Buchstaben gelesen: ‚l[a]sch[o]n‘, ‚Zunge, Sprache‘. Auch die zweite Arche der Bibel – die Kiste, in der Moses von der Tochter eines Pharaos aus dem Nil gerettet wird, hebräisch ‚Tēvāh‘, gleichbedeutend mit dem lateinischen ‚Arche‘ – besitzt eine Nebenbedeutung: ‚Wort‘. Die Sprache selbst ist das Schiff aus Holz. Im alttestamentlichen Buch der Weisheit heißt es: „»Denn Segen ruht auf dem Holz, durch das Gerechtigkeit geschieht“.(Weish 14,6). Der Name Mose bedeutet im Altägyptischen auch ‚Sohn‘. Womit man wieder bei Benjamins Pseudonym wäre: Detlef, ‚Sohn des Volkes‘.

1936, November: die von Walter Benjamin herausgegebene Briefanthologie „Deutsche Menschen" mit Widmung an Siegfried Kracauer

Benjamins Anthologie, in der er 25 ‚vergessene‘ deutsche Briefe von 1783 bis 1883 der nationalsozialistischen Ideologie entgegenstellt, erscheint in der Schweiz als Tarnausgabe: der Vorname des vorgeblichen Herausgebers Detlef Holz ist zu dieser Zeit einer der beliebtesten deutschen Vornamen, der Titel auf dem Einband ist in Fraktur gedruckt (seit 1934 in allen Schulbüchern des Deutschen Reiches Pflicht), und im vorangestellten Motto steht das zentrale Stichwort der nationalsozialistischen Propaganda – ‚Ehre‘. Allerdings beim genauen Hinsehen in einer anderen Bedeutung: „Von Ehre ohne Ruhm / Von Grösse ohne Glanz / Von Würde ohne Sold.“

Kracauers Exemplar ist eines von insgesamt neun erhaltenen Widmungsexemplaren, in denen Benjamin wiederholt auf die Arche Noah anspielt: „diese Arche die ich gebaut habe als die faschistische Sintflut zu steigen begann.“

Foto: DLA Marbach

Meine geliebte Frau,

die Katastrophe rückt näher – heute oder morgen kann das Ende da sein. Ich weiss nicht, ob Du diesen Brief je erhalten wirst – mein letzter soll an Dich gerichtet sein.

Ich kann und will nicht mehr leben. Du wirst mich verstehen. Verzeih mir, dass ich Dich oft gequält habe und all diese Jahre den Druck auf Dich ausgeübt habe, bei mir zu bleiben. Ich weiss aus Deiner letzten Karte an mich, dass du mir meine bösen Dämonen nicht nachtragen wirst. Ich danke Dir.

Du hast mir die schönsten Jahre Deines Lebens geopfert, und ich habe Dir wenig genug dafür gegeben. Heute bekenne ich, dass Du mir am nächsten von allen Menschen gestanden hast, und ich danke Dir mit Tränen für alles Liebe und Gute, Edith!

Ich will freiwillig den letzten Schritt tun. Und in der letzten Minute, das schwöre ich Dir, werde ich an Dich denken und mit heissester Seele wünschen, dass es Dir gut gehen möge, dass Du Dir ein neues und friedlicheres Leben aufbauen sollst und alles nur denkbare Glück auf dieser Welt erfahren wirst – alles, was ich Dir nicht mehr geben kann.

Meine geliebte Edith – in der letzten Nacht unseres Zusammenseins musste ich weinen. Dieser Schmerz war die grosse Sühne meines Lebens und zugleich das grösste Liebeszeichen, das ich in meinem verstockten Herzen für Dich hatte. Ich glaube, Du hast es gefühlt. Worte sagen nichts mehr. Man lügt nicht in der Todesstunde. Ich bin ganz bei Dir. Ich sehe Dich, wie Du wirklich bist, Edith. Ich sehe Dich reinen Herzens. Dieses, Dein wahres und ewiges Bild, wird mich nicht verlassen. Ich nehme es mit hinüber. Ich umarme Dich zum letztenmal. Ich umarme Dich voll Liebe und Dankbarkeit! Für immer Dein Walter

1940, 20. Juni: Walter Hasenclever (1890–1940) an seine Frau Edith (1910–1998)

Aus Angst vor den näher rückenden deutschen Truppen nimmt sich Hasenclever im französischen Internierungslager Les Milles mit Schlafmittel das Leben. Einen Tag zuvor schreibt er an seine im Lager Le Gurs internierte Frau: „Ich will freiwillig den letzten Schritt tun. Und in der letzten Minute, das schwöre ich Dir, werde ich an Dich denken und mit heissester Seele wünschen, dass es Dir gut gehen möge, dass Du Dir ein neues und friedlicheres Leben aufbauen sollst und alles nur denkbare Glück auf dieser Welt erfahren wirst“.

Foto: DLA Marbach

… mehr wissen:

+++ 1959 wird Sachs den Begriff in einem Brief an Paul Celan verwenden, um auf ihr selbes Schicksal als Überlebende des Holocaust hinzuweisen. Celan gibt dann 1960 seiner Büchner-Preis-Rede den Titel „Der Meridian“: „Gewiß, das Gedicht – das Gedicht heute – zeigt, und das hat, glaube ich, denn doch nur mittelbar mit den – nicht zu unterschätzenden – Schwierigkeiten der Wortwahl, dem rapideren Gefälle der Syntax oder dem wacheren Sinn für die Ellipse zu tun, – das Gedicht zeigt, das ist unverkennbar, eine starke Neigung zum Verstummen.“

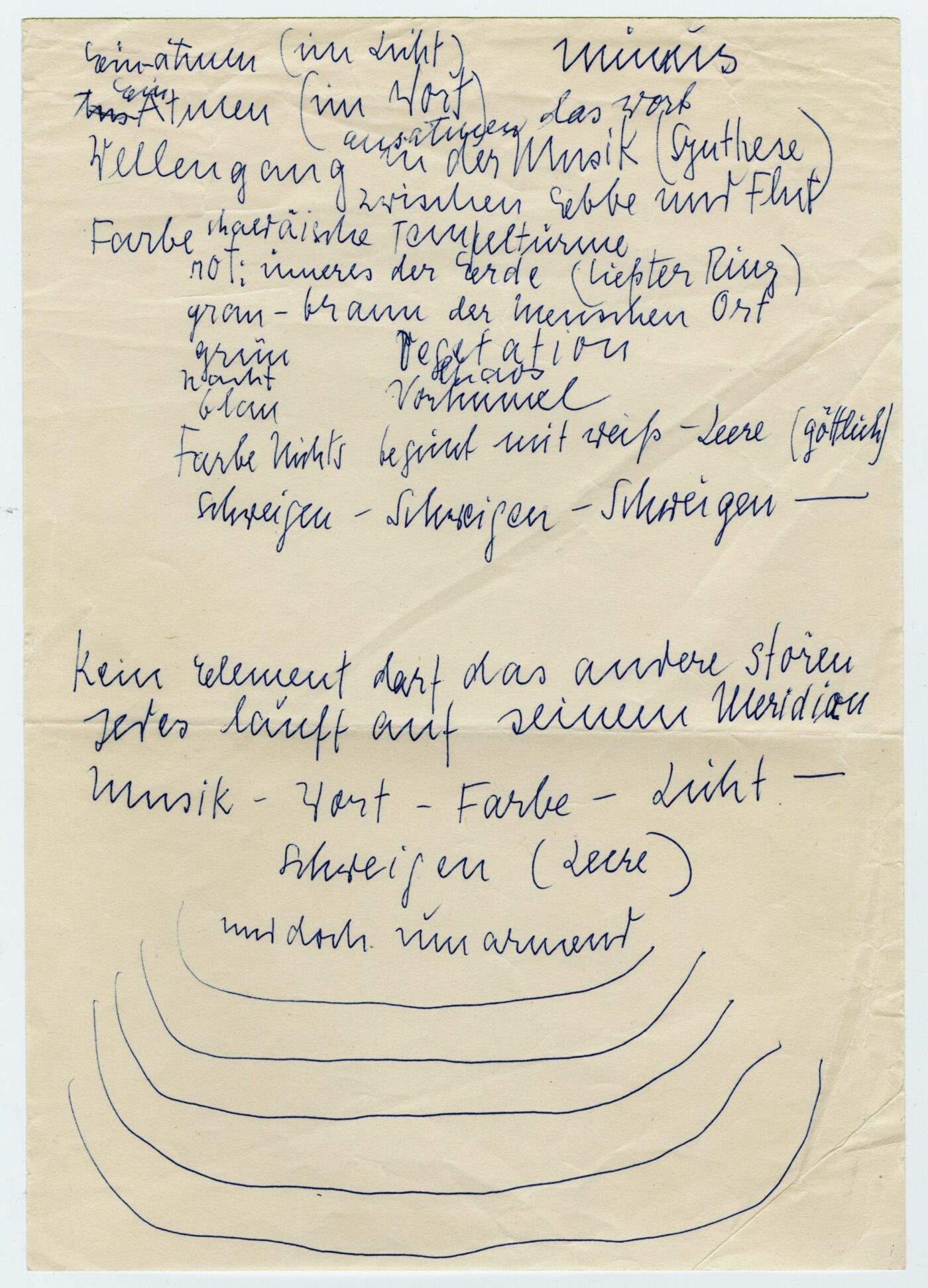

1944: Skizze für das Drama "Abrams Erwachen oder Sehnsucht aus Durst" (später: Abram im Salz) von Nelly Sachs (1891–1970)

Die Jüdin Nelly Sachs ist 1940 nach Stockholm geflohen und so der bevorstehenden Deportation entkommen.

Die wichtigsten Elemente ihres Dramas skizziert sie in fünf Linien: „Kein Element darf das andere stören. Jedes läuft auf seinem Meridian Musik – Wort – Farbe – Licht – Schweigen (Leere)“. Der geografische Meridian ist der halbe Längenkreis, der von einem geografischen Pol der Erde zum anderen verläuft.

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.